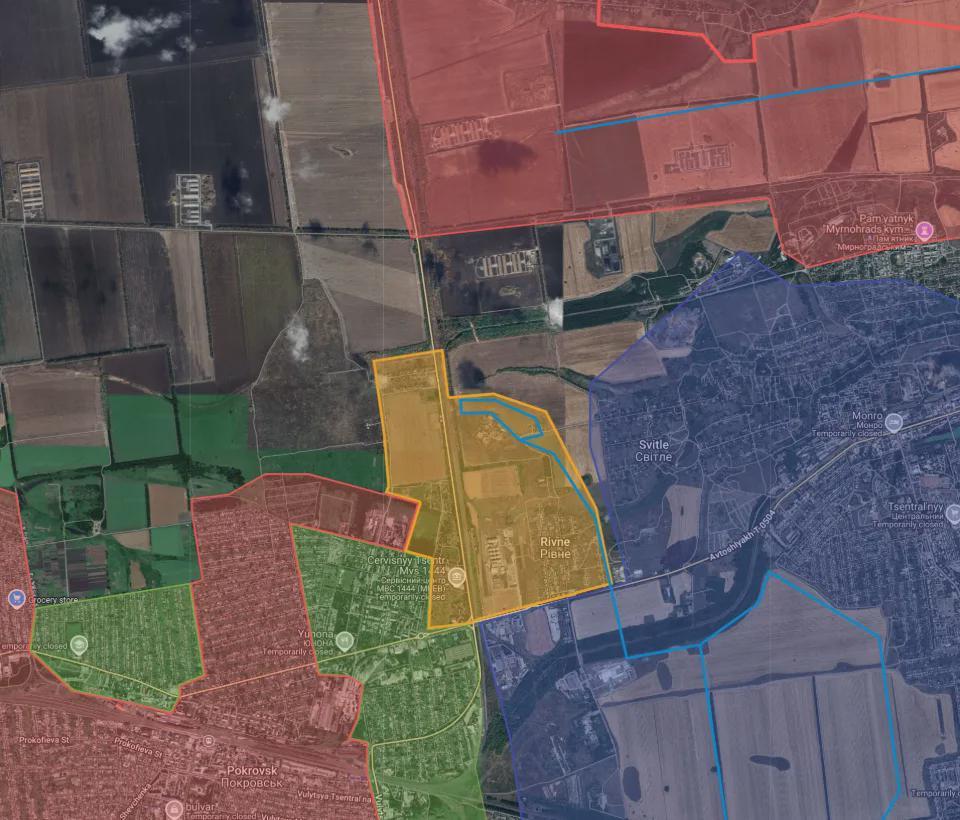

2025年11月4日,俄罗斯军方正式披露战报,标志着俄乌冲突中的一场关键战役——红军城争夺战画上句号。经过多轮激烈交锋,俄军敢死突击部队已全面掌控红军城全域,目前仅有零星乌军残部仍在负隅顽抗,正处于俄军的彻底清剿进程中。这场战役的胜负不仅决定了红军城的归属,更对周边战场态势产生了深远影响,尤其是此前已被俄军重重围困的米尔诺格勒里夫尼地区,在红军城失守后彻底沦为“孤岛”。

据俄方发布的详细信息,驻守在该地区的5500名乌军,尽管配备了先进的守城导弹系统,但在俄军的严密封锁下,早已陷入水粮断绝、补给中断、医疗系统瘫痪的绝境。若持续拒降,他们将面临俄方立体化火力的毁灭性打击,生存希望渺茫。

作为红军城防御的核心力量,乌克兰第155法式装备旅、第79空中突击旅与第25空中突击旅的溃败,成为战局逆转的关键。当前,这三支部队的核心指挥机构要么被俄军精准拔除,要么为保全有生力量选择投诚。其中,乌克兰第155法式装备旅率先竖起降旗,但其麾下的精锐豹-2坦克营却离奇失联,成为此次战役的一个未解之谜。军事专家分析指出,即便乌军总司令西尔斯基上将能紧急调集10万至20万援军赶赴前线,也难以打破俄军对红军城的稳固控制,该战区的败局已无可挽回。

此次战役给乌军造成了建制性重创,包括上述三支部队在内的31个作战单位被打散,重建工作迫在眉睫。这意味着乌克兰不仅需要再次向NATO寻求大规模武器援助,还需在后方启动大规模征兵以补充兵源缺口。从战场实际来看,被俄军包围歼灭的多为乌军精锐力量,这种“精锐尽失”的局面让外界普遍认为,泽连斯基政府可能需要重新评估和谈的可行性,割地止损的声音也随之浮现。

值得留意的是,俄军在此次战役中调整了传统战术,摒弃了以往“围三厥一”留缺口的打法,转而采用“围而不歼”的消耗策略。他们先构建严密包围圈,再以无人机侦察锁定目标,配合敢死突击队的地面突击,待乌军补给耗尽后迫使其主动投降,从而大幅降低了俄军的攻坚伤亡。

俄军在红军城战役中的战术设计展现出极强的针对性。看似宽松的“围三厥一”部署,实则是引诱乌军增援的“诱饵”。俄军早已预判乌军会全力驰援红军城,因此提前掌控了通往城区的关键公路,并建立起“死亡封锁线”。俄军方11月3日公开的战场视频显示,俄军对所有试图向红军城运送弹药、物资的乌军车辆实施无差别精准打击,彻底切断了守城部队的后勤生命线。这种“围点打援+后勤绞杀”的组合策略,成为俄军以最小代价取胜的核心逻辑。

对守城乌军而言,后勤线的断裂远比俄军的正面进攻更为致命。随着战役推进,乌军逐渐陷入弹尽粮绝的困境,食物、饮用水、药品等基本物资消耗殆尽,受伤士兵无法得到救治也无法撤离,只能在阵地中等待绝境降临。多位军事观察员表示,红军城的失守并非乌军士兵战斗力不足,而是后勤保障体系被俄军彻底摧毁的必然结果。乌军曾尝试通过无人机进行零星补给,但每次仅能运送少量水、药品和弹药,对于数千名守城士兵而言不过是杯水车薪。

复盘此次战役,俄军的“立体作战体系”发挥了决定性作用。他们以“围三厥一”战术诱敌增援,依托公路控制权实施“打援”;运用无人机、FPV自杀式穿越机、滑翔制导炸弹、火箭炮等多元化火力装备,持续消耗乌军有生力量并摧毁其后勤节点;敢死突击队则承担“尖刀”角色,深入城区引导火力打击隐蔽据点,加速乌军防线崩溃。这种战术组合不仅有效降低了俄军的伤亡人数和城市破坏程度,更实现了对乌军精锐力量的精准打击。与此前乌军还能以小股部队(3-4人)分散突围不同,此次俄军的全方位封锁让突围成为不可能完成的任务。

此次战役也引发了关于现代战争形态的深入讨论。有观点认为,将俄乌冲突简单定义为“无人机战争”并不严谨。未来战争的核心依然是火力的集中投送能力,无人机更多是提升火力打击精度和效率的“倍增器”,而非战争形态的决定性因素。红军城战役的实践表明,传统火力与新型装备的有机结合,才是现代战场制胜的关键所在。