李在明就任韩国总统百日之际,接受美国《时代》杂志专访时抛下一句耐人寻味的话:韩国既要紧跟美国的供应链体系,又需维持与中国的经贸关系,避免被推到阵营对抗的最前线。这一表态如同投下一枚“烟雾弹”,瞬间引发外界对韩国经济命门、中国市场权重及美国同盟压力的广泛解读。

韩国经济的命门、中国市场的重量、美国的同盟压力,都被一次性摆到台面上。

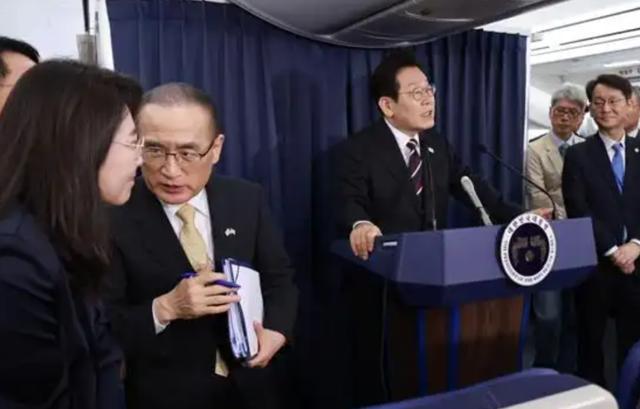

2025年6月,首尔总统府外气氛热烈,李在明在就职演讲中直言“全球贸易混乱威胁韩国生存”,点明韩国处境如同“小船在风浪里,随便一个大浪就能掀翻”。美国虽是安全靠山,且在供应链新秩序中占据主导地位,但韩国表面坚定站队的同时,内心却承受着巨大压力。

6月中旬,李在明与美国高层会面,表面气氛轻松,实则谈话内容充满数字与技术的压力。美国力推芯片法案,要求盟友减少对华依赖,令韩国财阀眉头紧锁。三星与SK海力士在中国设有大量工厂,若真撤走,无异于“自断手脚”。李在明深知其中利害,但同盟牌仍不得不打。

《华盛顿邮报》早在2月便引用过他的说法:“无法承受疏远中国的代价。”华府对此颇为不悦,认为盟友应坚定立场。然而,韩国在会议桌前点头的同时,却在会议桌后摊开图表:出口三分之一以上依赖中国市场,谁敢轻易切断?

美国主导的新供应链框架不仅涉及芯片,还涵盖电动车电池、稀土材料等领域。韩国企业在全球拼杀多年,如今却面临重新洗牌的挑战。李在明在百日专访中强调“韩美携手”,但企业高管私下却表示压力山大。

当被问及中美之间的抉择时,李在明用了一句耐人寻味的话:“传统的‘安全靠美国、经济靠中国’方程式不可持续。”这既是公开表态,也是提醒企业界不要幻想回到过去的平衡点,时代已经变了。

美国在安全领域同样未给韩国喘息机会。北约、印太战略、日韩三边安全合作接连出炉,李在明每次被邀请出席时,虽摆出笑容,但内心却在盘算:参加一次,便需额外承担一份风险。毕竟,距离朝鲜半岛几百公里便是另一股不确定力量。

韩国社会对这种状态的感受颇为真实。普通民众在新闻评论区留言:“美国要求站队,中国市场又割舍不了,这算哪门子的自由选择?”企业老板则更直接:“市场是血脉,不能光靠政治口号填补。”

2025年2月,《华盛顿邮报》的采访引爆了一句关键话:“疏远中国的代价,韩国根本承受不起。”这并非外交辞令,而是直白的现实。韩国出口数据清晰显示,中国一直是其第一大贸易伙伴,钢铁、汽车、半导体、化妆品等行业均依赖中国市场。

6月10日,李在明与中国国家领导人通电话,双方均释放善意,谈及合作与互信。对外界而言,这是明确的信号:韩国不会轻易烧掉与中国的桥梁。中方强调“关系要走正确轨道”,韩方则表示“要深化经济与安全合作”。这场通话如同一根定心针,让首尔商界松了口气。

8月下旬,韩方派出代表团访问北京,提出要“恢复正常化”“升级经济关系”。这表明李在明政府清楚,中韩关系不能冷却。美国虽能在安全领域提供支持,但市场与订单仍需依赖中国。三星手机、现代汽车及韩国明星综艺均离不开中国观众与消费者。

然而,韩国国内并非所有人都买账。保守派批评称,对中国过于客气会削弱与美国的盟友关系。李在明背负的政治压力不小,每一次与中国的接触都会受到放大镜般的审视。言辞稍显柔和,便会有人喊“过于依赖”;言辞强硬,企业界则立即急眼。

2025年夏天,韩国舆论场最热的话题之一便是:新总统到底要向哪边靠?保守派媒体不断提醒,美国同盟是韩国生存的基石,若摇摆不定,会让盟友心里没底。进步派媒体则强调经济现实,指出中国市场的分量,劝政府别轻易激怒。

国会里争论激烈。保守派议员批评政府不够坚定,认为任何“模糊战略”都会威胁朝鲜半岛安全。民主党阵营则反击称,光靠美国的保护难以保证经济稳定,必须保持中立。一次质询现场甚至传出掌声与嘘声交织,场面颇为戏剧化。

媒体评论员喜欢用“站在十字路口”形容这届政府,但实际情况更复杂。企业老板直言:“如果对中国市场采取冒险政策,等于自毁未来。”舆论场的分裂与企业界的谨慎形成强烈反差。

街头民调显示,普通民众态度更务实。很多人表示:“别管大国政治怎么说,工资和饭碗最重要。”经济新闻里报道,半导体工人担心失业,出口企业员工担心订单减少,这些声音推动李在明必须谨慎行事。

2025年秋天,韩国经济数据给出答案:出口恢复有限,企业投资迟疑。外界议论,这是否与对中政策摇摆有关。李在明没有正面回应,只在多个场合强调“务实外交”。这四个字听上去安全,却像一层薄薄的雨衣,挡不住大风大雨。

美国继续推动盟友在技术和安全上靠拢,韩国不得不出席各种高规格会议。每一次签署合作声明,媒体都会问:这是否意味着离中国更远?总统府的回应几乎一致:韩国坚持开放合作,不针对任何一方。外交辞令背后,是现实的尴尬。

中国方面释放了一些积极信号。韩方代表团访华时,中方强调要恢复经贸合作,提到文化交流与民间往来也要继续。韩国舆论普遍解读为“窗口机会”。但企业界清楚,窗口开得再大,也要看政治气候。任何风吹草动,都可能让合作停摆。

国际观察家喜欢用“夹缝舞蹈”形容韩国当下的姿态。舞台上,音乐忽快忽慢,观众席里有人鼓掌,也有人喝倒彩。舞者必须稳住节奏,否则就会摔倒。李在明的舞蹈,既要跟上美国的节拍,也要避免踩到中国的脚。舞步之难,让人看得心惊肉跳。

韩国媒体曾写过一篇讽刺文章:总统像在玩双人跷跷板,一边是美国,一边是中国,中间是韩国经济。只要哪边用力过猛,跷跷板就会翻。这样的比喻虽然轻松,却形象到位。

未来的路充满不确定。朝鲜半岛局势、全球供应链重组、美国大选走向,都可能成为新的变量。韩国能否在风口浪尖保持平衡,没人能提前写剧本。唯一确定的是,夹缝里的舞蹈仍将继续,观众只能一边揣摩节奏,一边屏住呼吸,看下一个动作会不会失误。