十几年前,打开电视,无数人都能哼出那句广告语:“家有海天,好味自然来。”

那时候的海天酱油,是厨房的标配,是餐桌上的味道担当。

无论是餐馆后厨还是老百姓家里的一瓶酱油,十有八九写着“海天”。

可让人没想到的是,这个靠国民信任撑起的调味品巨头,却在短短三年时间里,从5300亿市值的巅峰,跌到蒸发近5000亿。

它的创始人庞康,也从中国酱油首富,跌成了被舆论围攻的企业家。

有人说,海天输给了同行,也有人说,它败给了消费者。

但真相远比这两句话更复杂。

酱园到巨头

海天的发家,是最典型的“中国式扩张”。

海天的历史最早可以追溯到清乾隆年间,是一份守拙成就了它三百多年的底蕴。

改革开放后,海天又是国家商务部公布的首批“中华老字号”企业之一。

在这份殊荣和百年酿造经验下,海天想不赚钱都难。

1955年,佛山25家古酱园决定一起干,成立了“海天酱油厂”,而这就是现代海天的起点。

那时的海天知道,想要进步,就得跟得上时代的节奏,那就不能一直搞以前那套,得创新。

于是1961年,海天建立了第一座晒池,搞起“以池代缸”的发酵实验,为日后规模化打下基础。

而要说起海天发家最关键的一步,则是1971年的真空注瓶机。

这条国产首条自动包装线让海天摆脱手工作业,产能从每年几十万瓶飙升到上千万瓶,直接翻了十倍还多。

到了2003年,海天又踩中最肥的风口,瞄准农村市场搞“县份全覆盖”。

所以当别人还在盯着大城市商超,它已经把酱油卖到了乡镇小卖部,靠着“薄利多销”攒下第一桶金。

随着资本的积累,海天开始把广告搬上央视的荧幕,自此,知名度也彻底打响。

那时,从小卖部到大商超,海天的产品以近乎垄断的地位,永远摆在最醒目的位置。

随着营业额的节节攀升,2014年,海天上市了,更在上市之后建了高明生产基地。

60万平米的晒池、每小时48000瓶的包装线。

等到了2020年底,经销商总数飙升到7051家,直控终端网点超过50万个。

而且在销量如此大的情况下,海天的库存周转平均只要3天,今天下单明天就能补货,经销商根本没理由不推它的货。

但是扩张和巨大的产能背后,是成本的攀升。

那时海天其实已经推出零添加产品,但因为添加款成本更低,于是还是把重心放在含添加剂的经典款上。

但成也萧何,败也萧何。

双标风波

创新当然是对的,但是如果企业忘记“守拙”,那就一定会出乱子。

2022年9月,博主“辛吉飞”用几种添加剂勾兑出“酱油”的视频火了。

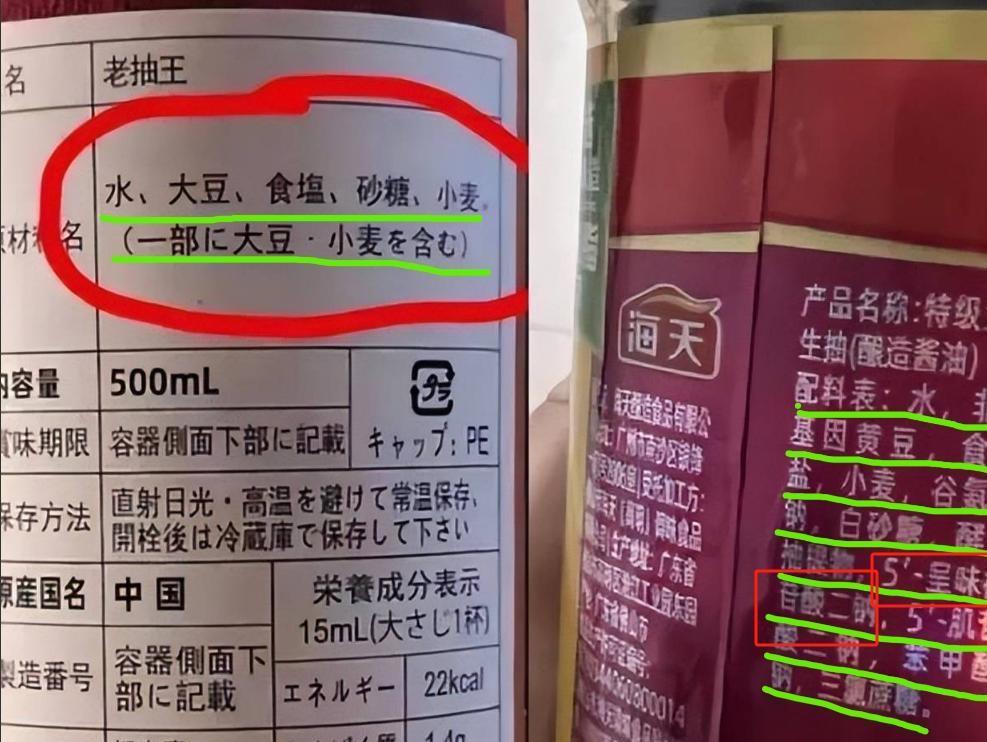

虽然没提海天,但网友很快扒出:海天国内卖的味极鲜配料表密密麻麻,而日本同款只有水、大豆、食盐几样东西。

自此,“双标”的帽子一下扣了过来。

按理说,解释清楚就行,可海天的公关却成了公司最大的“灾难”。

9月30日第一次声明时,公关硬邦邦地说“符合国家标准”,还要告造谣的人。

网友更气了,又扒出海天参与起草酱油行业标准的事,这岂不是又当运动员又当裁判员?

眼看大众的质疑声越来越大,10月4日,海天第二次做出回应,可这次的回应更离谱。

公关竟然直接说质疑者“别有用心”,还扯到“影响中国制造的声誉”。

眼见海天嘴硬到如此,大众知道多说无益,直接开始全民抵制。

你爱怎么说怎么说,我们不买就是了。

这下子,海天终于有点怕了,于是在10月9日进行了第三次回应。

“国内外都有零添加和添加产品,具体产品档次根据当地需求设定”。

但市场已经不买账了。

10月10日开盘,海天股价暴跌,一天蒸发350亿,11日继续大跌,两天累计蒸发433亿。

而于此同时,很多其他品牌的零添加酱油,也进入大众的视野。

2022年千禾味业的营业额暴涨26.6%,千禾的零添加酱油市占率一度冲到38.98%。

2023年海天酱油市占率从15%跌到 12.6%,销量少了20万吨。

虽然后来千禾也被曝“0”字只是商标,可消费者骂归骂,还是不愿回头买海天。

自救困局

眼看口碑崩了,海天终于慌了。

2023年6月开始,它一口气推出200多款零添加产品,甚至把零添加款卖得比含添加剂的还便宜。

可即便如此,依旧没有赢得民心。

2023年海天零添加系列销售额才11亿,离13亿的目标还差一截。

2024年海天更直接降价20%,往三四线城市猛铺货。

这回好像有点用了,2025年上半年,海天酱油市占率回升到20%。

可因为销售价的降低,利润就少得可怜。

据2025年三季报显示,海天的净利润率24.64%,比以前的45%跌了一大截。

这种“以价换量”的方式,算是把“酱油茅”的高端光环彻底摔碎了。

国内生意不好做,海天就把目光转向了海外,但是出海找活路也难。

2024年海天在印尼建基地,计划2025年投产,还想3年内把海外收入占比提到 15%。

可日本龟甲万、台湾金兰早把高端市场占了,东南亚本土品牌又比它便宜。

雪上加霜的是,2025年千禾拿到行业首个清洁标签 0 级认证,还放话未来三年配料干净酱油占比将超63%。

这等于给海天的自救,又堵了一扇门。

2024年酱油新国标出台,要求正面标注添加剂、区分“酿造”和“配制”。

这对海天是新考验,消费者已还会再相信这个“摔过跟头”的巨头吗?

结语

调味品是慢行业,需要时间的沉淀和深耕,但是海天显然忘记了。

他只记的自己发家的路有多难走,所以遇到风口时便迅速扩张,想扶摇直上九万里。

可是迅速扩张的代价是降低成本,增加添加剂。

而这就站在了消费者的对立面,所以虽然现在海天选择“以价换量”,却未尝不是一件好事。

起码海天是和消费者站在一起,所以口碑和民心就总有回暖的一天。

信息来源:

免责声明:本文发布的图片、文字等素材来源于网络,我们尊重所有原创作者的权益,如有侵权、信息有误或其他异议,请联系我们,我们立即修改或删除。