越南要成为下一个乌克兰?

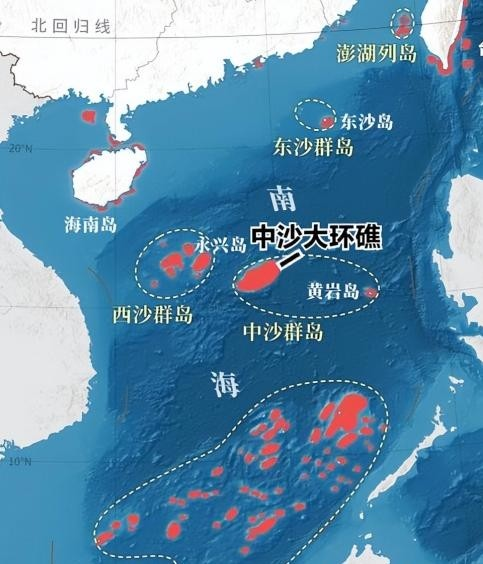

一旦中越开战,中国不再对其留有余地。南海岛礁的归属争议,让中越两国的关系始终存在一道裂痕,而越南近年来的一系列动作,正不断加剧这一矛盾,也让外界开始担忧地区局势的走向。

南海争端由来已久,中国对该区域的主权主张有深厚历史基础。从古代文献到近代条约,都明确记载了岛礁的管辖范围。越南的立场则更多基于近现代的地理主张,这种分歧让两国关系长期处于微妙平衡。2024年,越南从南海石油和天然气开采中获利超过200亿美元,这笔收入占其出口总额的显著份额,直接支撑能源安全和经济增长。没有这些资源,越南的工业链条和民生供应将面临严峻考验。中国作为最大贸易伙伴,2024年对越投资近50亿美元,涉及数千个项目,从基础设施到制造业,无一不渗透越南经济命脉。这种联系看似稳固,却掩盖不了海上的裂痕。越南若一味推进争议开发,不仅经济风险放大,还可能触发更广区域动荡。

越南近年动作频仍,尤其在2025年初,卫星监测显示其在多处岛礁启动大规模填海工程。毕生礁和六门礁成为重点,越南部署工程船只和设备,迅速扩大陆地面积。到年中,这些人工岛的规模已接近中国以往积累的总和。这种扩张直接挑战现有格局,越南借此强化军事存在,安装雷达和码头设施,意图将礁盘转化为战略节点。中国外交部多次公开回应,强调此类行为违反国际法,并重申历史证据的权威性。从唐宋时期的官方巡视记录,到二战后根据开罗宣言和波茨坦公告的收回行动,这些事实链条完整有力。越南的开发步伐未止步,油气钻井平台增多,进一步加剧资源竞争。外界担忧,这种单边主义可能破坏东盟内部共识,影响区域稳定。

美国因素的介入让南海局面更趋复杂。从2024年起,美越军事合作加速,美国售卖价值数十亿美元的装备,包括F-16战机和巡逻艇。这些武器陆续运抵越南基地,美军教官参与训练,推动海空军联合演习。菲律宾也卷入其中,三国舰艇在争议水域演练,模拟对抗场景。这种外部助力赋予越南更多底气,河内公开宣称维护航行自由,却在实际操作中扩大专属经济区主张。中国海军则保持常态化巡航,辽宁舰编队频繁现身,展示地利优势。美军虽提供支持,但其太平洋部署距离遥远,应急响应能力有限。越南借美方武器升级设施,雷达覆盖范围扩展,潜艇活动增多。这种三角博弈看似平衡,实则拉紧神经,任何误判都可能酿成危机。

经济层面的纠葛是中越关系的双刃剑。2025年上半年,双边贸易额增长超过10%,中国商品占越南进口的三分之一,从原材料到消费品无所不包。越南工厂依赖中国供应链,一旦中断,电子和纺织产业将首当其冲。河内街头超市里,中国产家电和日用品随处可见,支撑日常运转。中国投资项目持续落地,高铁和桥梁建设推进,惠及越南北部开发。这种互利格局本应促进和平,却被南海摩擦侵蚀。越南高层在公开场合强调合作,同时推进岛礁工程,形成了政策两面性。北京的回应一贯克制,优先对话渠道,但主权红线清晰划定。外部势力虽搅局,却难改地缘现实,中国在家门口的资源调动效率远超对手。

越南的策略选择值得深思。一方面,经济上紧靠中国,避免脱钩代价;另一方面,安全上借美国撑腰,挑战现状。这种骑墙姿态短期内获利,却埋下长期隐患。2024年越南GDP增长依赖南海资源贡献,若开发受阻,财政压力将急剧上升。国际社会呼吁通过多边机制化解分歧,东盟框架下谈判虽有进展,但执行力不足。中国主张的双轨并行——合作开发与主权维护——更符合实际。越南若继续单干,不仅面临军事反制,还可能丧失经济机遇。历史教训摆在眼前,周边国家多以妥协换和平,河内需权衡利弊,避免步入被动。

中国在南海的立场稳健有力。凭借历史档案和实际控制,北京对岛礁群的管辖无可辩驳。海军现代化进程加速,航母和导弹系统年年迭代,确保防御深度。外交上,中国推动与东盟的共建共享,2024年签署多项协议,促进渔业和环保合作。这种务实态度赢得区域认可,却不等于退让。越南的扩张若触底,将引发精准回应,中国不再容忍反复试探。全球能源格局下,南海稳定关乎供应链安全,各方都有责任降温。越南需认识到,外部盟友的承诺往往止于口头,真到关键时刻,自保才是硬道理。