在俄乌冲突持续升级的背景下,波克罗夫斯克战场的攻防态势引发国际社会高度关注。乌克兰总统泽连斯基与前总司令扎卢日内在战略表述上的显著差异,折射出基辅当局面临的政治与军事双重困境。泽连斯基需要持续向国内外传递积极信号以维持士气,而扎卢日内作为职业军人更注重战场现实的客观陈述。

现任乌军总司令西尔斯基自2024年初接任以来,指挥部队在巴赫穆特和库尔斯克方向展开激烈争夺。这两场战役虽延缓了俄军推进速度,但也导致乌军精锐部队遭受严重消耗。扎卢日内此前关于"俄军损失百万即崩溃"的预测未能实现,暴露出战场态势研判与实际发展的偏差。

俄罗斯方面于11月4日签署年度征兵令,通过动员预备役人员强化前线兵力。这种"以量压质"的战略与乌军精锐消耗形成鲜明对比。尽管欧洲、北约持续呼吁停火谈判,但俄方判断战场主动权已向己方倾斜,选择继续推进军事行动。

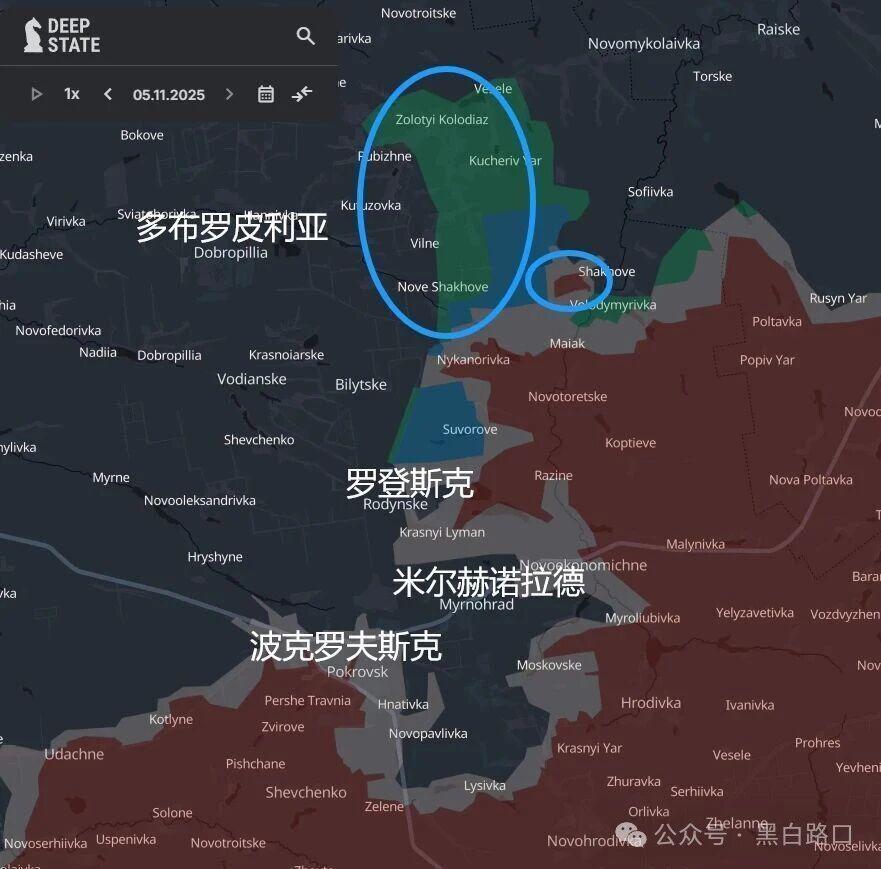

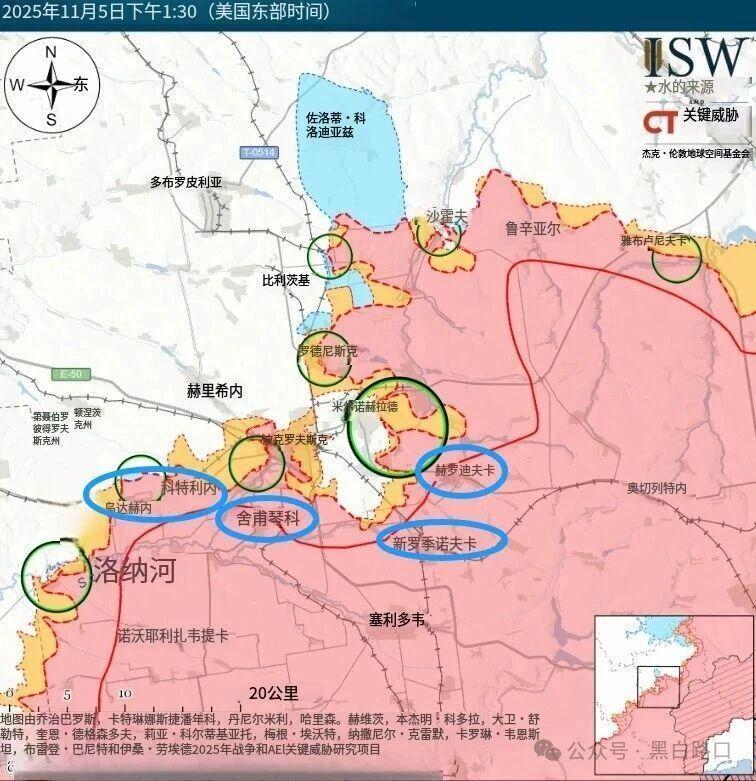

波克罗夫斯克战场呈现特殊态势:俄军耗时20个月推进,其中5个月实施空中封锁才抵达市区外围。乌军自8月21日起在多布罗皮利亚方向投入亚速第1军等预备队,但未能有效遏制俄军渗透。在乌达赫内、舍甫琴科等战略要地,乌军未能及时组织有效阻击,导致当前防御体系陷入被动。

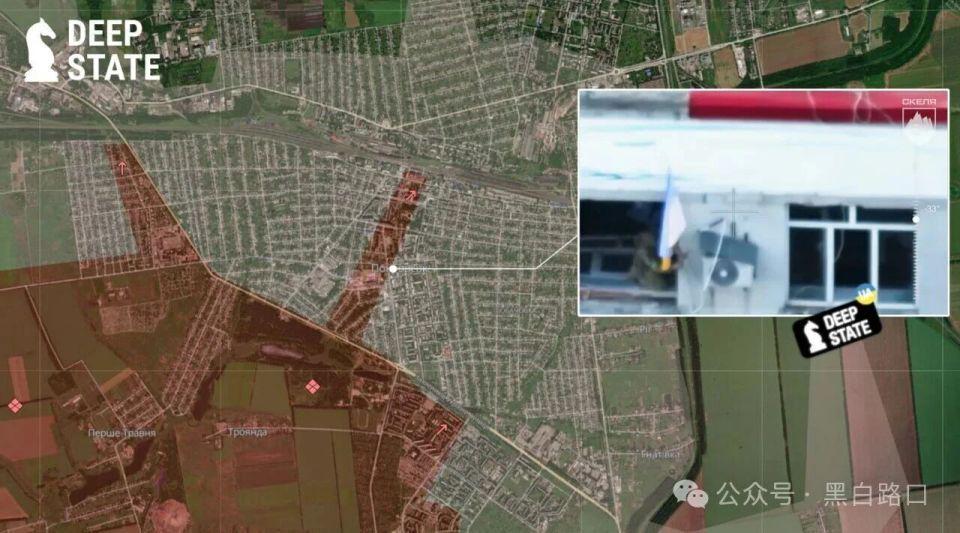

当前乌军防御策略与巴赫穆特战役后期高度相似:依托特种部队控制关键补给线,通过迟滞战术消耗俄军有生力量。11月5日第425突击团在市政厅的"插旗"行动,实为掩护主力撤退的宣传战。德国《图片报》披露俄军已控制该市80%区域,乌军持续抵抗更多出于政治考量而非军事必要。

从兵力部署看,乌军若要有效夺回波克罗夫斯克,需投入至少2万人的多个旅级单位。但当前前线形势与库尔斯克战役类似,乌军既缺乏足够预备队,又面临俄军KAB系列精确制导炸弹的威胁。即便强行投入兵力,成功概率与代价也成严重问题。

人力资源危机成为乌军最大软肋。泽连斯基政府拒绝全面动员,将征兵年龄下限定为25岁,同时允许18-22岁青年自由出国。反观俄方采取全民动员政策,连预备役人员也持续补充前线。这种人力政策差异导致战场兵力对比持续恶化。

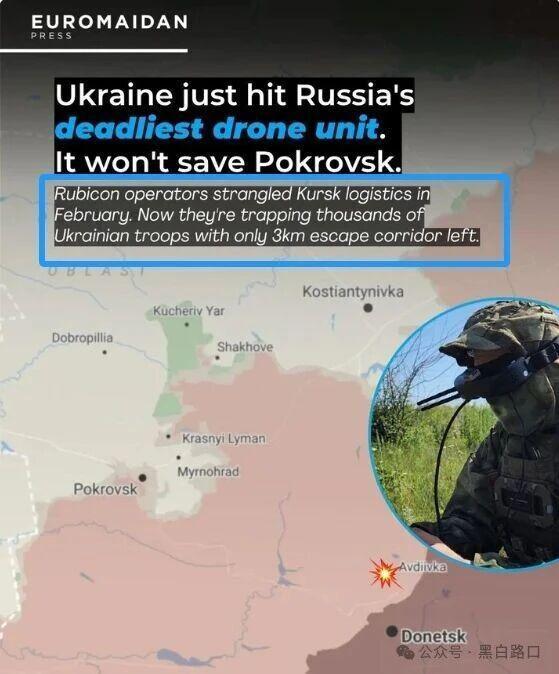

俄军"鲁比孔"无人机部队的部署加剧了乌军困境。该部队试图通过3公里缺口封锁乌军,若补给线被彻底切断,乌军将重蹈巴赫穆特、阿夫迪夫卡战役的覆辙。泽连斯基关于"高效消灭敌军"的表态,更多是维持国内信心的政治需要。

波克罗夫斯克的战略价值更多体现在心理与国际层面。该城失守虽不会立即导致战线崩溃,但将严重打击乌军士气与国际支持。当前防御困境暴露出乌军三大短板:预备队不足、防空体系薄弱、欧洲援助滞后。这些因素相互交织,使得政治宣传与军事现实出现严重割裂。

从巴赫穆特到库尔斯克,乌军战术模式呈现高度相似性:初期顽强抵抗、中期消耗战、后期仓促撤退。这种循环暴露出战略规划与资源匹配的深层矛盾。当政治需要与军事能力产生冲突时,战场决策往往陷入两难境地,这或许正是波克罗夫斯克最终走向的关键所在。