近日,美国与委内瑞拉之间的紧张局势持续升级,引发国际社会广泛关注。起因是美国总统特朗普在10月份公开放话,称将放开中情局的手脚,对委内瑞拉采取必要的秘密行动。这一表态立即引发了全球对拉美地区安全局势的担忧。

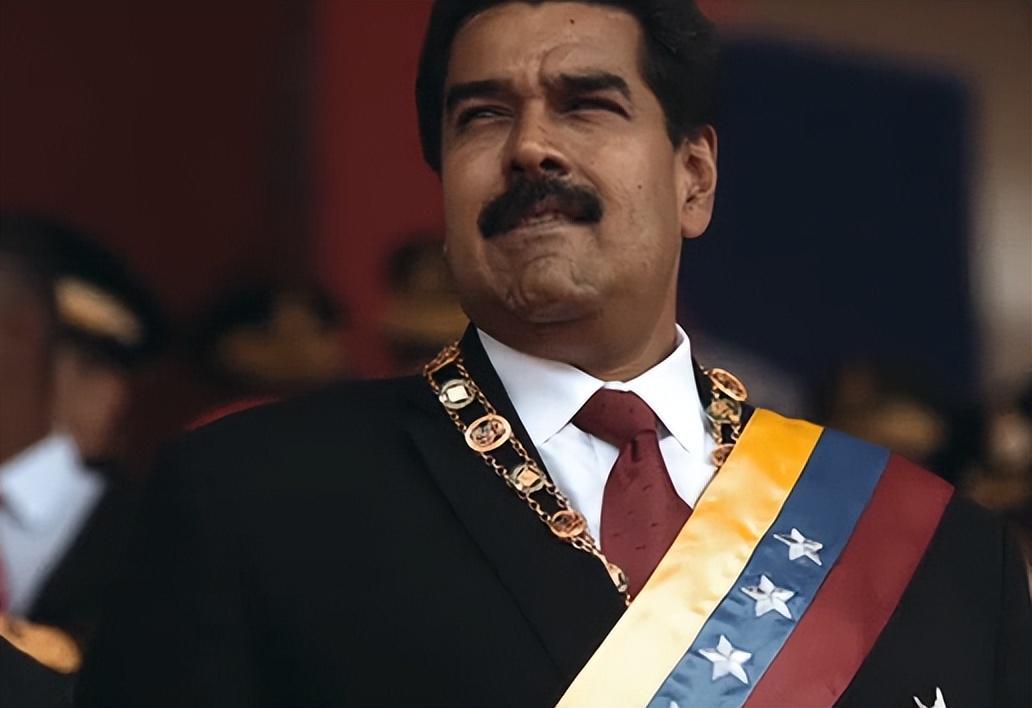

据可靠消息透露,美方已在军事和情报领域展开全面准备,多艘美军舰已整装待发,目标直指委内瑞拉。面对美国的步步紧逼,委内瑞拉总统马杜罗迅速行动,于10月31日公开表示将寻求国际支持,其中就包括中国这一重要力量。

在沉默4天后,中国外交部于11月5日终于给出明确回应,提出“三个反对”:反对破坏他国内政、反对挑战联合国宪章、反对将拉美地区作为大国博弈的棋盘。这一表态不仅是对美方行为的严正警示,更是对国际秩序和地区稳定的坚定维护。

秘密行动前奏:美国战略调整的信号

与几十年前动辄出兵、轰炸、占领的强硬作风不同,现代美国更倾向于通过情报手段和间接干预来实现战略目标。特朗普此次公开表示要解开对中情局的限制,无疑是一个明显的信号。所谓“必要行动”,实则默许甚至鼓励秘密干预,包括扶持反对派、制造舆论、煽动骚乱等手段。

中情局的手段在过去几十年中早已不是秘密。从经济制裁到能源出口封锁,再到军事挑衅,美国对委内瑞拉的干预可谓无所不用其极。委内瑞拉方面甚至声称有美舰击落其海上巡逻船,虽然美方未正面承认,但这类“灰色行动”正是美国一贯的作风。

深层动因:能源与地缘政治的双重考量

美国对委内瑞拉的兴趣远不止于政策层面,更涉及能源和地缘政治的深刻考量。委内瑞拉坐拥丰富的石油资源,又是南美地区的战略要地。一旦该国政权失控,将对美洲格局产生巨大影响。美方不愿看到一个倾向中俄的政权稳定存在,更不愿看到中俄在“自家后院”有实质性影响力。

这次“秘密行动”的启动,实际上是美国战略焦虑的表现。它既不愿陷入长期占领的泥潭,又不甘心失去对委内瑞拉的控制力。因此,选择了这种成本更低、但风险极高的方式来实现战略目标。

委内瑞拉的困境与中俄的谨慎介入

从内部看,委内瑞拉确实面临诸多问题。经济多年低迷,通胀严重,民众生活困难。马杜罗政府虽然维持了政权稳定,但反对声音一直存在。这种局面很容易被外部势力利用,制造政治动荡。

面对美国的威胁,马杜罗政府第一时间求助中国和俄罗斯。目前来看,俄罗斯因自身深陷战争泥潭,直接派兵的可能性不大,但可能通过“军事顾问”、“私人安保”等方式介入。这种方式操作空间大,既能支持委方,又不至于直接与美国摊牌。

中国的做法则更为稳重。数天后,中国外交部发声,内容虽然没有高调对抗,但意思很明确:反对破坏别国内政、反对挑战联合国宪章、反对将拉美当作战略棋盘。这三条既是对美方的提醒,也是对国际社会的态度展示。

中方立场:负责任的大国态度

中方没有直接“站队”,但立场已经很清晰:不支持动武,不接受干预,不允许把地球另一端的国家当成试验场。这种做法与其说是防守,不如说是一种负责任的大国态度。它体现了中国对国际秩序和地区稳定的坚定维护,也展示了中国作为大国的担当和智慧。

美国敢赌吗?战争代价与战略理性的考量

美国过去几十年的军事经验已经证明,战争不是看谁武器先进,而是看谁能扛得住、守得稳、耗得起。委内瑞拉地形复杂,热带雨林和高原交错,这不是适合高精尖打击的沙漠战场,而是容易陷入游击战、持久战的苦地。

美军虽然拥有全球最强的装备,但真要在委内瑞拉全面介入,难度不会小。更别说一旦局势失控,反美情绪、武装抵抗、国际谴责都会接踵而至。如果中俄通过各种方式提供技术、情报或物资支持,这场冲突就不再是美委之间的事,而是“大国间接对抗”的升级版。

此外,美国国内的政治环境也不稳定。社会对于再次介入海外战争的支持度已经大幅下降。财政赤字、民生压力、社会分裂等问题让美国政府更难为一场远离本土的战争找到合理性。从阿富汗撤军的混乱到伊拉克的长期烂摊子,美国的军事干预早已不再神话。现在的委内瑞拉,不太可能成为它轻松拿下的目标,反而更像是一个新的泥潭。

这也是为什么中国的发声意义重大。它不是威胁,而是一种现实判断。战争的后果是所有人都要承担的,尤其是主动挑事的一方。如果美国执意走这条路,失去的不只是一个拉美国家的好感,而是全球对它战略理性的信任。

结语:和平才是解决之道

局势已经很清楚了。美方想通过秘密行动解决“眼中钉”,而委内瑞拉则试图通过外部支持稳住局势。中方的发声是让局势不至于失控,体现了中国对国际秩序和地区稳定的坚定维护。

中国发声那一刻立场已经定了:反对干预、支持和平。这是提醒世界,动荡不是解决问题的办法。美国如果真动武,可能赢得一时,却输掉长远。委内瑞拉不是棋盘上的一颗子,而是一个有主权、有民意的国家。任何绕过国际规则、强行干预的行为,最终都将在现实中碰壁。

战争的本质不是胜负,是代价。而美国,恐怕付不起这个代价。

参考资料

美军“侵略”在即?美政府文件披露:马杜罗向中俄伊求助 观察者网 2025-11-01

委内瑞拉总统向中国寻求导弹等军事装备以防范美国 外交部回应 新京报 2025-11-04