近日,某部电影最新发布的海报中“东宁忠诚伯冯锡范”的称谓引发了广泛关注。这一称谓不仅令人震惊,更引发了关于历史真相与台独谬误的深刻思考。

冯锡范,这位明末清初的福建人,是台湾郑氏集团的“三杰”之一,与刘国轩、陈永华齐名。康熙二十年,郑经去世后,冯锡范与郑哲顺等人发动东宁之变,罢黜监国郑克臧并将其绞死,随后以董太妃名义颁令,立郑经次子郑克塽为延平郡王,自己则独揽台湾军政大权。然而,康熙二十二年,清军攻陷台湾,冯锡范随郑克塽降清,被康熙帝赐爵“忠诚伯”,隶属于汉军正白旗。

问题在于,冯锡范的“忠诚伯”爵位是投降大清之后由清廷赐予的,并非台湾明郑集团所封。在为台湾明郑集团效力时,冯锡范并无任何爵位。因此,称其为台湾明郑集团的“忠诚伯”显然是不合适的。这不禁让人联想到吴三桂,其在明朝仅获“平西伯”爵位,而“平西王”爵位则是降清后由清廷赐予。若按此逻辑,称“吴三桂是大明朝的平西王”岂不荒谬?

“东宁忠诚伯冯锡范”这一称谓的问题远不止于此。为何台湾明郑集团未给得力干将冯锡范封爵?原因在于,明郑集团的首脑是延平郡王,其“延平郡王”爵位乃大明天子所封。在明清两朝,只有皇帝才有赐予臣下爵位的资格。明郑集团首脑非皇帝,故无赐爵资格。因此,无论郑成功、郑经还是郑克塽,均无权给部下封爵。

台湾郑氏集团一直以大明臣子自居,恪守臣子本分,用“永历”年号,铸币“永历通宝”。三代延平王只穿符合明朝礼制的郡王蟒袍,从不穿龙袍;以“自己只是大明天子的臣属,没有封爵资格”为由,从不给部下封爵;王爷最多只能封六品官,故明郑集团官阶最高品级即为六品。

这便是冯锡范在台湾郑氏集团虽为得力干将却未获任何爵位的原因。这背后体现的是台湾三代延平王对“大明臣子”本分的恪守,他们从未想过僭越。吴三桂濒临灭亡之际尚称帝,给部下加官进爵。而明郑集团孤悬海外,若想“称帝”封爵,谁能阻止?然而,他们从未如此想过。

明郑集团始终想着“做好大明的臣子,保全华夏的衣冠文化”,而非“当皇帝”。既然明郑集团从未想过“当皇帝”,一直将自己视为中华正统王朝的“臣子”,那其所占据的台湾自然便是中华领土的一部分,何来台湾郑氏集团“搞独立”之说?

既然台湾郑氏集团未“搞独立”,清军攻克台湾又怎能算是“消灭台独势力”呢?

此外,关于“东宁王国”或“东宁政权”的概念,实则与我国的“两岸政策”相悖。

说说“东宁”一词的来历。公元1661年5月,当第二批复台大军抵达台湾时,郑成功正式将刚刚收复的赤崁地方改名为“东都明京”,简称“东都”,意为“明朝的东方首都”,并计划将永历帝迎来东方,宣告台湾依然属于明朝。之所以叫“东都”,是因为彼时大明天子永历帝在西方。

公元1662年,永历帝被吴三桂在昆明缢杀。消息传到台湾,郑成功已死,继承延平王位的郑经将“东都”改为“东宁”。为何必须将“东都”改为“东宁”?因为大明天子已逝,但台湾郑氏集团仍自认为大明朝的臣子,继续使用永历年号。若此时仍称“东都”,由于“都城”是天子所在地,延平王认为这种叫法是一种“僭越”。为了维持对大明的尊奉、恪守延平王做臣子的本分,只能将“东都”改为“东宁”。将“东都”改为“东宁”的行为,恰恰表明了台湾郑氏集团“不愿意台独”的态度。他们只愿意做“中华天子的臣子”。既然如此,他们所占据的台湾当然就是“中华领土的一部分”。

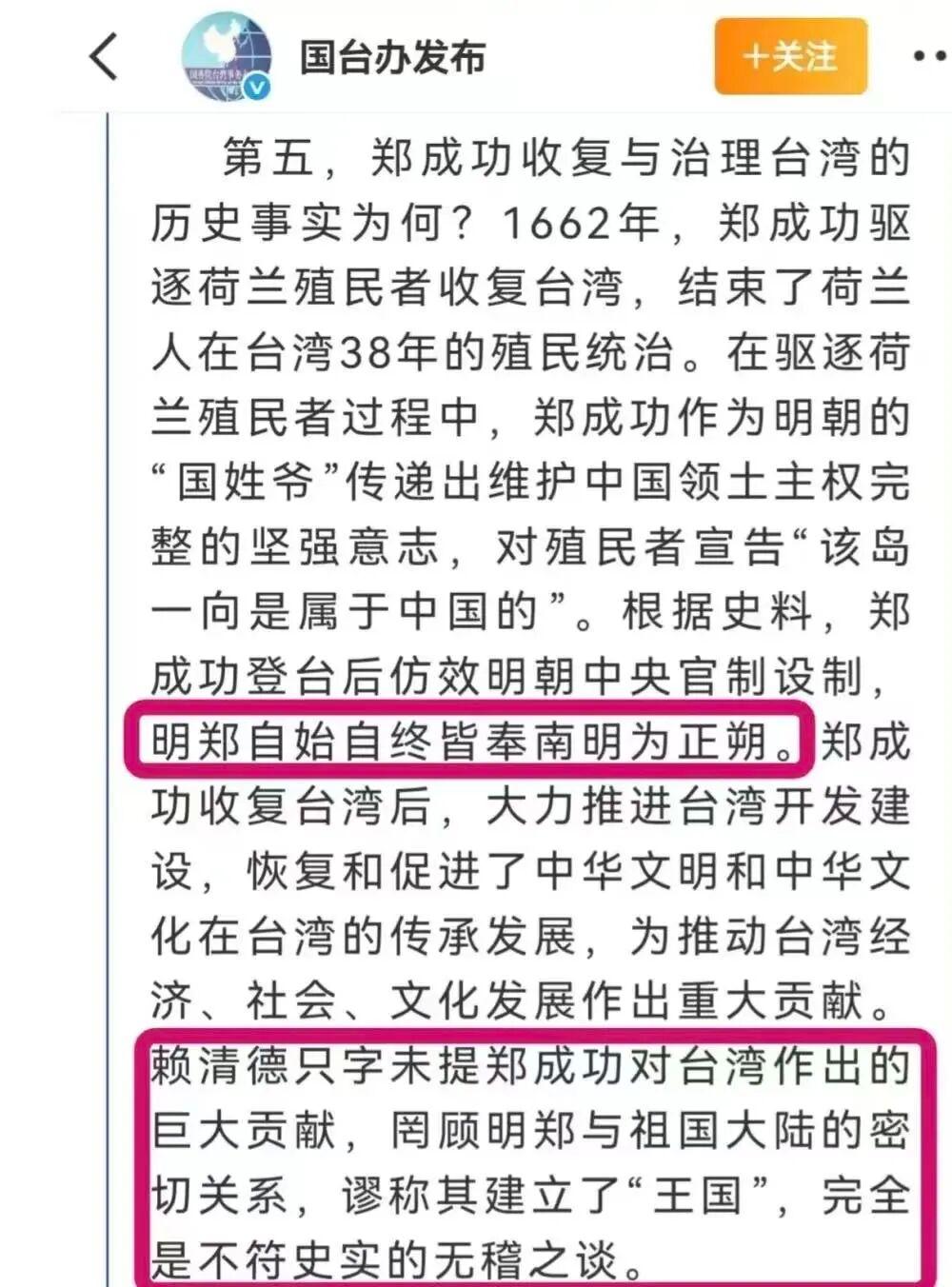

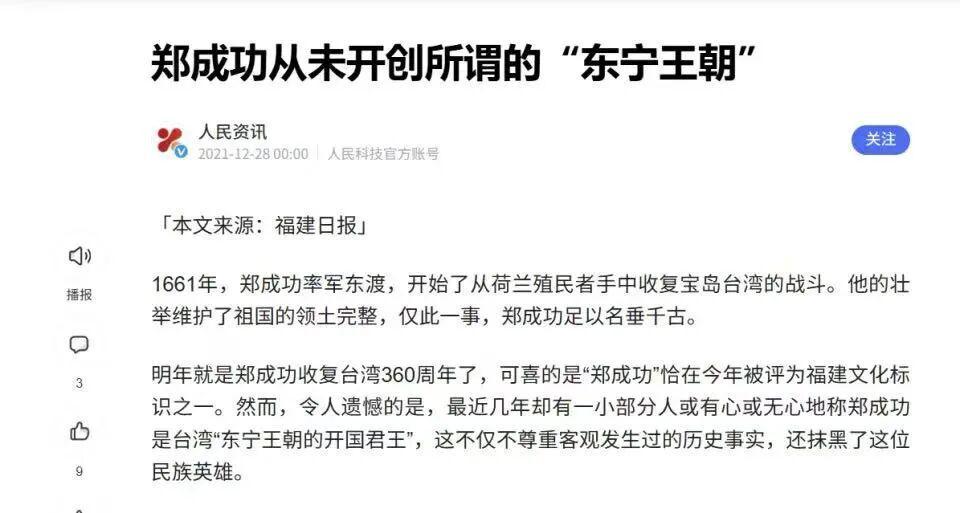

赖清德曾称郑成功是台湾“东宁王朝的开国君王”,以此为“台独”寻找法理依据和历史依据。但包括国台办在内的我国权威机构多次斥责赖清德的谎言,明确指出:历史上不曾存在过“东宁王朝”、“东宁王国”或者说“东宁政权”,台湾郑氏集团一直奉大明天子为正统,用“永历年号”,自认为“中华正统王朝的臣子”,“作为中华正统王朝的臣子所占据的台湾是中华领土的一部分”。

至此,大家可以看出“东宁忠诚伯冯锡范”这一称谓的“问题严重之处”了吧?历史上从未有过“东宁政权”,只有“台湾明郑集团”,“东宁政权”的叫法是一种为“台独”提供历史依据和法理依据的叫法。很难想象,一部“宣扬统一”的电影的制作人员会用“东宁忠诚伯冯锡范”这个明显影射存在过一个“东宁政权”的称呼,嗯,赖清德心里肯定想说一声“谢谢”!

关于郑克塽在清军攻台前夕向清廷请求照琉球、朝鲜例,台湾郑氏集团对清廷只称臣进贡,不剃发不登岸,有人将其解读为“台独”,这其实也是不符合历史事实的。台湾郑氏集团请求的“照琉球、朝鲜例,对清廷只称臣进贡,不剃发不登岸”跟朝鲜、琉球与大清的藩属关系还是有不同的。琉球、朝鲜是外藩,首领称“国王”,首领的正妻生前称“王妃”死后可称“王后”;而台湾郑氏集团争取的待遇是:台湾保留华夏衣冠,首领仍然称明廷晋封的“延平郡王”而不是“国王”,首领的正妻无论生前死后也只能称“王妃”而不是“王后”。可见,台湾郑氏集团争取的仍然是一个“中华内藩”的地位,相当于我们今天的“自治区”或者“特别行政区”,台湾仍是中华的一部分,只不过清廷要尊重台湾土地上民众的发型服饰维持“明朝原状”,就跟清廷需要在回疆地区尊重回人的“发型服饰”不强制回人“剃发易服”一样。

不过,对清廷来讲,台湾郑氏集团虽然自认属于“中华”,但“不剃发易服”、不登岸,明显并不顺从“大清”,这对大清来讲“风险很大”,有“反清复明”的嫌疑,所以大清决不能忍。

站在今天的视角去看,我们知道大清将攻下台湾,统一全国,并重新恢复汉唐在西域的故土,将领土的有效控制扩展到蒙古、西藏;但当时的台湾明郑集团不可能“开上帝视角”,他们不可能知道这些。

历史上,乐毅攻齐,齐国七十多座城池被占领,只有即墨、莒两座城还没有被燕军攻下,齐人坚守这两城不降,最终田单“火牛阵”破燕军,恢复了齐国领土;伍子胥引吴兵攻楚,破郢都,楚昭王出逃国外,楚国将亡,但楚国残余势力没有投降,后来申包胥哭师,借秦兵赶走吴兵,恢复了楚国;夏朝的少康,更是国家都亡了许多年,但成功翻盘,“少康复国”。看看这一个个案例,如果不开“上帝视角”,台湾郑氏集团不知道大清将统一天下,他们占有台湾一隅,认为自己也有“驱逐鞑虏、恢复汉家山河”的可能,他们坚持抵抗清军,不投降,以拖待变,他们的抵抗有错吗?

如果你开“上帝视角”责备当时的台湾郑氏集团抵御清军是在“抗拒国家统一”,按照同样的逻辑,你也可以开“上帝视角”谴责夏完淳、黄道周这些誓死抵抗而不降清者是“不识时务、抗拒国家统一”,你甚至可以“开上帝视角”谴责“江阴八十一日誓死抵抗的人”死得一点意义都没有,投降才是正确的“顺应历史潮流、加快国家统一”的选择。如此一来,在强敌入侵的时候,“抵抗”反而是不对的,直接“跪”反而才是应该提倡的?

建议有些人提高一下自己在文化、历史方面的素养吧,不然的话,你搞的东西会起到“反作用”,给你反对的人“递刀子”,同时将英雄活生生搞成“反面人物”。