今年“双十一”,你身边还有人大张旗鼓地晒购物车吗?似乎已经难觅踪迹。朋友圈里静悄悄,日常聊天的热门话题中,也早已没了它的位置。给人的感觉就是,这个曾经热闹非凡的购物节,如今过得悄无声息,甚至有些冷清。

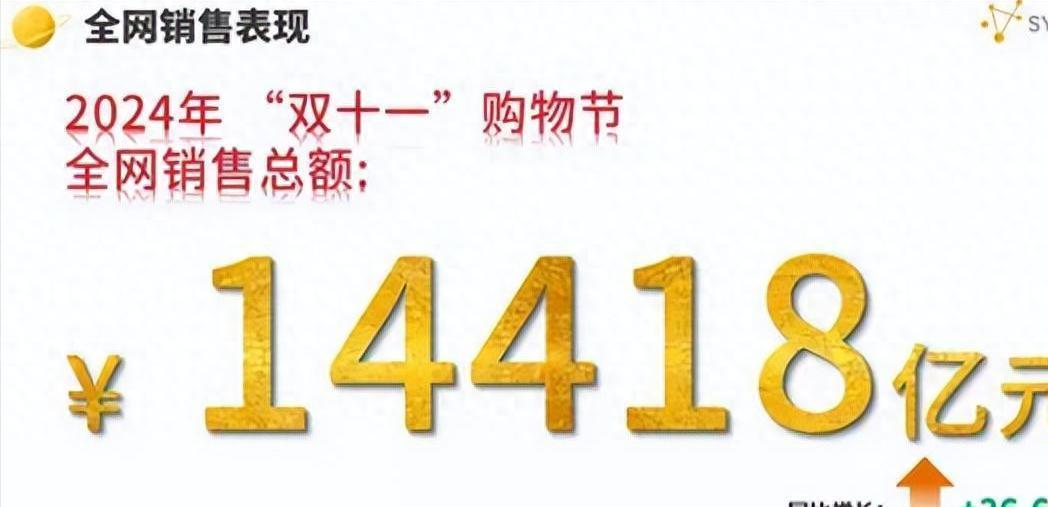

然而,就在这片看似“寂静”之中,一个惊人的数字悄然诞生:2025年双十一总销售额超过1.6万亿元人民币!这一数字,无疑再次刷新了人们对双十一购物节的认知。

“双十一”的话题为何不再火热?总销售额又是如何被拉高的呢?

消费者心态转变:钱包捂紧,心思变活

还记得那个全民争当“尾款人”的时代吗?为了几块钱的优惠,消费者们通宵达旦地研究规则,那种被集体情绪推着走的购物狂热,在今年几乎已经销声匿迹。不是大家不买了,而是大家的心态发生了显著变化。

经过十多年的市场“军训”,消费者终于完成了对双十一的“祛魅”。双十一从一个必须参与的“跨年晚会”,逐渐变成了一个可以逛逛、有需则取的“周末市集”。一份网络调查的数据显示,大约有63%的网友认为,双十一已经失去了原有的意义,没必要非得存在。

这种观点背后,并非购买力的塌陷,而是一场对“人造狂欢”的集体告别。消费的主权,正在从平台的算法推荐,回归到每个人的真实需求里。

最能说明这种变化的,莫过于今年冬天大学校园里突然走红的军大衣。

“不是羽绒服买不起,而是军大衣更有性价比。”这句俏皮话,精准地戳中了当下年轻人消费观的核心。它不仅仅是在追求低价,更是在解构品牌溢价,挑战那个“300元以下买不到真羽绒服”的消费陷阱。

消费趋势多元化:健康、科技、个性化成新宠

打开今年的热销榜单,你会发现更有趣的景象。家用电器、手机数码、服装这些老牌劲旅依然稳坐前三,但新的“爆款”却透露出完全不同的风向。

比如主打健康的“新中式养生”产品,苹果黄芪、山药这些看似传统的食材,成了购物车里的新宠。再比如充满未来感的AI眼镜,还有价格不菲却依旧热销的轻奢皮草。这说明,人们的消费早已超越了简单的衣食住行,开始向健康、科技体验、个性化表达等更多元的价值维度拓展。

平台花式自救:技术革新与线下融合成新趋势

消费者越来越清醒,平台就越来越焦虑。过去那种靠“造节”就能轻松收割流量的黄金时代,已经一去不复返了。

2010年,双十一的成交额才9.36亿元,而到了2012年,这个数字就猛增到191亿元,一跃成为全球最大的购物日。那种野蛮生长的速度,本身就是一个时代神话。可现在,为了撬动增长,平台们几乎用尽了力气。

今年的活动周期被拉长到了“史上之最”,从10月7号就开始预热,战线拖得又长又疲惫。这种“以时间换空间”的打法,恰恰是增长乏力的最直接体现。而消费者也在这种无休止的促销轰炸中,感到了厌倦。

为了留住用户,技术成了平台押注的另一张王牌。

AI试衣、AI购物清单……各种智能导购工具被推到前台,试图用新鲜感和便利性来重新点燃消费热情。可问题是,这些酷炫的技术,包裹的内核却还是那些让人头疼的老问题。

消费者抱怨最多的,依然是复杂的满减规则和各种促销“套路”,信任感在一次次的“小心思”中被消耗。当平台过于迷信“算法智能”,而忽略了购物本身应有的人情味和简单乐趣时,技术反而成了新的障碍。

平台的焦虑还体现在竞争格局的变化上,在线上,天猫、京东虽然还保持着领先,但抖音电商已经强势崛起,占据了第三的位置,带来了全新的打法和挑战。

为了寻找增量,所有玩家都把目光投向了线下。线上狂欢开始与线下实体渠道融合,实体店也凭借即时体验的优势,推出了各种同步活动。

一根网线下的真实世界:实体产业链的命运起伏

我们眼中的“双十一”,是一串串跳动的数字,但在这些虚拟的喧嚣背后,是无数实体产业链的真实命运。

河南焦作的桑坡村,就是这场变革浪潮中最令人唏嘘的例子。这里曾有过一个响亮的名号——“淘宝第一村”,甚至是“中国皮都”。

它的兴起,完美契合了电商发展的轨迹,从最初的皮毛加工,到羊毛制品深加工,再到火遍全网的直播基地。在它的巅峰时期,这里是全球皮草贸易的重要一环,曾消化掉澳大利亚出口羊皮的80%,产品卖到美国、俄罗斯、日本。

那时候的桑坡,每天都有四五万客商涌入,村里的快递员一天能收超过500个包裹,一家快递公司一天就能发出7万件货。为了应对“双十一”的订单洪峰,村里的商家每天只睡三四个小时。2018年,全村电商销售额高达16亿元,这是一个被流量急速催肥的产业神话。

然而,建立在单一爆款和单一节日上的繁荣,是极其脆弱的。

当消费者的喜好转移,当“双十一”的潮水不再那么汹涌,风险就暴露无遗了。去年年初有报道称,桑坡村约有80%的店铺关门了。昔日的不夜城,如今归于寂静。桑坡的兴衰,就像是一个缩影。

过度依赖某个消费狂欢节的产业带,抗风险能力是多么不堪一击。“双十一”热度的变化,正在倒逼这些产业带,从追逐短期流量的机会主义,转向注重品牌和质量的长期主义。

结语:双十一的未来之路

所以,回到最初的问题,“双十一”没落了吗?与其说是“没落”,不如说是“成熟”,进入了一个更加理性、也更加复杂的成年期。

这场变奏的背后,是消费主权的觉醒,是平台模式的挣扎突破,也是实体产业的阵痛转型。

这场全民购物节不会消失,但它必须完成从“流量收割机”到“品质生活服务商”的进化,才能在下一个时代,找到自己新的位置。

信息来源:

“双十一”为什么越来越早了?新华网财经观察丨

一问到底|从硝烟弥漫到波澜不惊,“双十一”没落了吗?上游新闻 2025-11-11 16:22上游新闻官方账号

“300元以下基本买不到真羽绒服”上热搜!真的吗?光明网2025-10-22 16:48光明网传媒官方账号

从销售额破万亿,到即时零售新增长极:2025双11背后的大消费趋势新浪财经2025-11-10 20:54河北新浪财经官方账号

从2025年双11,看消费品牌的生意该往哪儿走?潇湘晨报2025-11-10 20:42北京潇湘晨报官方百家号