党内从不乏能征善战的猛将,也不缺笔耕不辍的理论家。林彪以军事才能著称,王明以理论著述见长,但在建国前的核心领导层中,为何最终站在毛主席身边的是刘少奇?他如何从众多“单项冠军”中脱颖而出,成为兼具实践与理论能力的“全能选手”?答案藏在他“左手握枪杆子,右手握笔杆子”的独特人生轨迹中。

当党内争论“理论重要还是实践重要”时,刘少奇早已用“知行合一”走出了一条破局之路。这条路的起点,要追溯到1922年安源路矿的煤渣堆里。

1922年,刚从苏联回国的刘少奇,身着粗布褂子钻进矿工棚,与工人同吃掺沙糙米饭,听他们控诉“洋人鞭抽、把头扣钱”的苦难。夜晚,他在废庙里办夜校,教工人写“工”字:“你看这字,上面一横是天,下面一横是地,中间一竖是咱们工人,顶天立地!”罢工前夜,他带着12名工人代表蹲在矿场口谈判,面对资本家甩来的两袋银元,他拍桌怒斥:“欠三个月工钱,今天不结清,矿车就别想动!”三天后,1.7万工人举着“从前是牛马,现在要做人”的旗帜罢工,他站在土台子上喊口号,嗓子哑了就用手势比划。

1925年五卅运动中,他在上海南京路组织工人纠察队,顶着巡捕的枪口维持秩序;省港大罢工时,他蹲在广州沙面码头,给工人纠察队讲解“如何查走私、如何护罢工”,晒得脱了两层皮。三年里,他未穿过官服、未住过洋楼,却带着工人在谈判桌、罢工线上“打仗”,将每一次喊口号、记工分、发传单都变成“实践课”。这些从泥土里长出的经验,后来成了他最坚实的底气。

1927年大革命失败后,白色恐怖笼罩全国,党内“左”倾错误却愈演愈烈:“一切斗争,否认联合”“武装暴动天天搞”。刘少奇刚从上海租界转移到天津,就撞见有人带着二十余名党员搞“飞行集会”,结果被巡捕冲散,当场抓走七人。他蹲在破庙里连夜开会,在烟盒纸上写下《秘密工作条例》:“接头用‘买白菜’‘看电影’作暗号,文件看完就烧,党员之间不横向联系。”在唐山煤矿,他让工人将“罢工委员会”改为“互助会”,传单印成“工资清单”,连开会都选在井下——把头和洋人不会下井检查。有人骂他“右倾怕死”,他在党内报告里反问:“白区不是苏区,拼光了谁来干革命?”

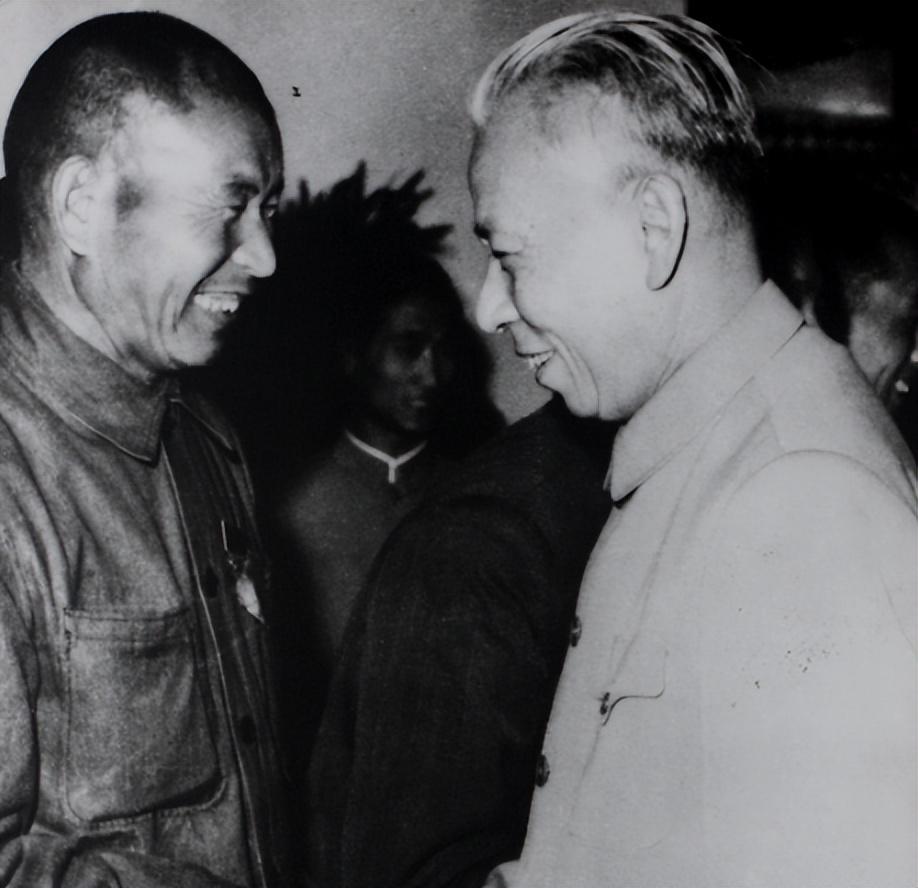

1936年,毛泽东在延安窑洞翻阅他写的《关于白区职工运动的提纲》,在“利用合法,积蓄力量”八个字下划了道粗线,对周恩来感叹:“白区工作,少奇这条路子最扎实。”那年中央会议上,张闻天当场表示:“要说白区路线,少奇同志是代表。”

1937年全面抗战爆发,他戴着灰布帽、穿着旧棉袍,从延安一路东行,到太原就任北方局书记。在晋察冀农村开座谈会时,他对干部说:“鬼子来了不要怕,把农民组织起来,减租减息、办农会,就是最好的抗日。”不到两年,华北各地建起10块抗日根据地,农会会员过百万,连阎锡山都私下承认:“刘少奇把山西的老百姓都发动起来了。”

1939年,他奉命南下中原,在河南确山县竹沟镇办党校,黑板上写着“发展华中”四个大字。学员白天上课,晚上带着传单下乡,半年内发展党员3000余人。1941年皖南事变爆发,新四军军部被围,9000人仅2000人突围。他在盐城接到电报后,连夜与陈毅商量,三天后在文庙召开会议,宣布重建军部,陈毅任军长,他任政委。头一个月,他带着参谋人员跑遍苏北各县,将突围出来的残部整编为7个师,给每个师划定防区、发放棉衣、印刷教材,连部队的锅灶怎么搭都亲自过问。

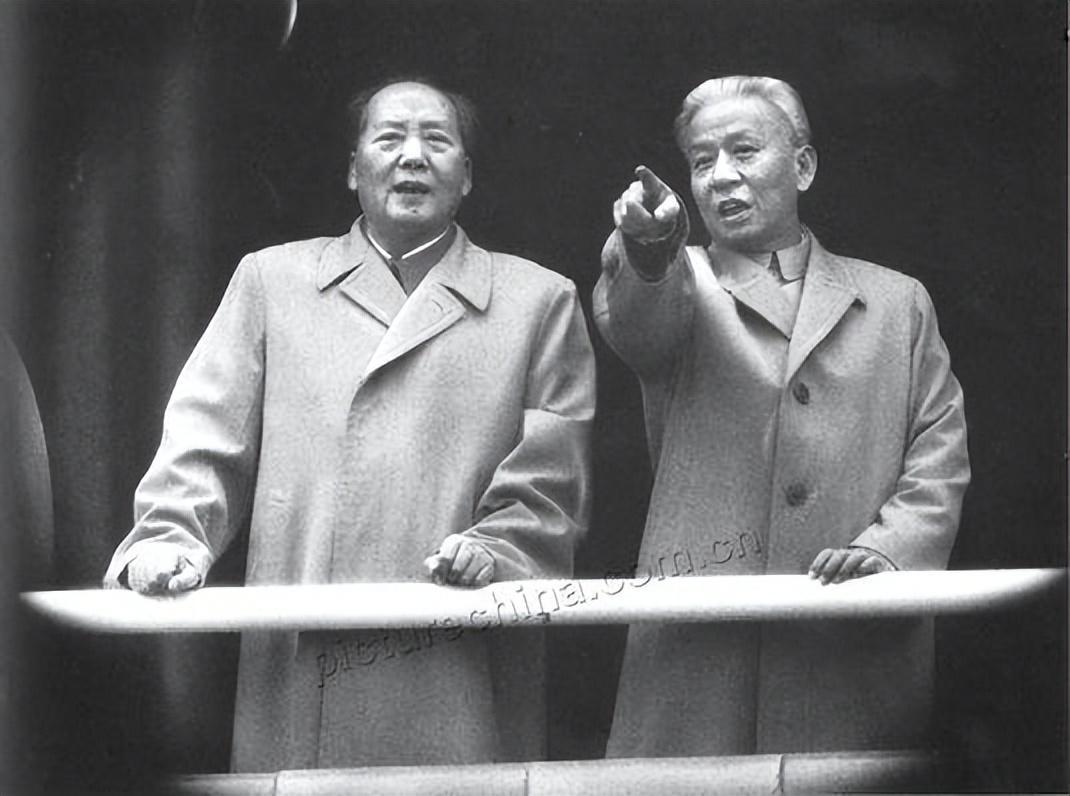

半年后,新四军从2000人恢复到9万人,蒋介石派来的“摩擦专家”李品仙在皖东被打得缩回广西。1945年春天,党的七大在延安召开40天。刘少奇穿着灰布中山装走上主席台,手中的稿子改了七遍——《关于修改党章的报告》。他站在麦克风前念了整整一天,将毛泽东思想掰开揉碎:从井冈山的星火到长征的风雪,从敌后游击战到根据地建设,他强调这不是“个人天才创造”,而是“中国革命实践的产物”“全党智慧的结晶”“马克思主义中国化的第一次历史性飞跃”。台下代表们边听边记,连钢笔水都换了三回。

报告首次在党的文献中给毛泽东思想下了科学定义,称其为“中国人民革命的正确理论和实践”。台下2000多名代表掌声雷动,连王明都在记录本上画了圈。单纯战功派能打胜仗,但常犯“方向盲”——不知为何打、为谁打;理论派会写文章,但总飘在天上——没见过工人啃窝头、没在白区蹲过破庙,道理讲得再漂亮也接不了地气。

刘少奇则不同:他在安源矿棚里与工人算工钱,懂了“实践是子弹”;在天津租界写《秘密工作条例》,明白了“理论是枪”;到盐城重建新四军时,将“枪”和“子弹”拧成一股劲——既知道部队缺棉衣要赶紧做,又清楚得按“党指挥枪”的原则整训;在七大报告里讲毛泽东思想时,不是翻书本抄教条,而是将自己摸爬滚打的经历融进了字里行间。

他从来不是只会一样的“单项选手”,而是将实践与理论拧成了“麻花”——实践缺方向时,理论来补;理论缺根基时,实践去填。工人运动里蹲过矿棚,白区斗争里躲过搜捕,战场上带过兵,还能在七大上把道理讲明白,这些事他都干过,且都拿得出手。他不爱说话,但做事扎实,工人农民喜欢跟他聊,因为他懂他们的苦;干部也服他,知道他说的话都能落地。这种“知行合一”的全能本事,让他在第一代领导集体中站得稳。

后来人说他是“实践派里最懂理论,理论家里最会实践”,这话不假。他的经历证明:真正的领导者,既要能挽起袖子干活,也要能站在高处指路,而刘少奇,正是这样一位知行合一的典范。