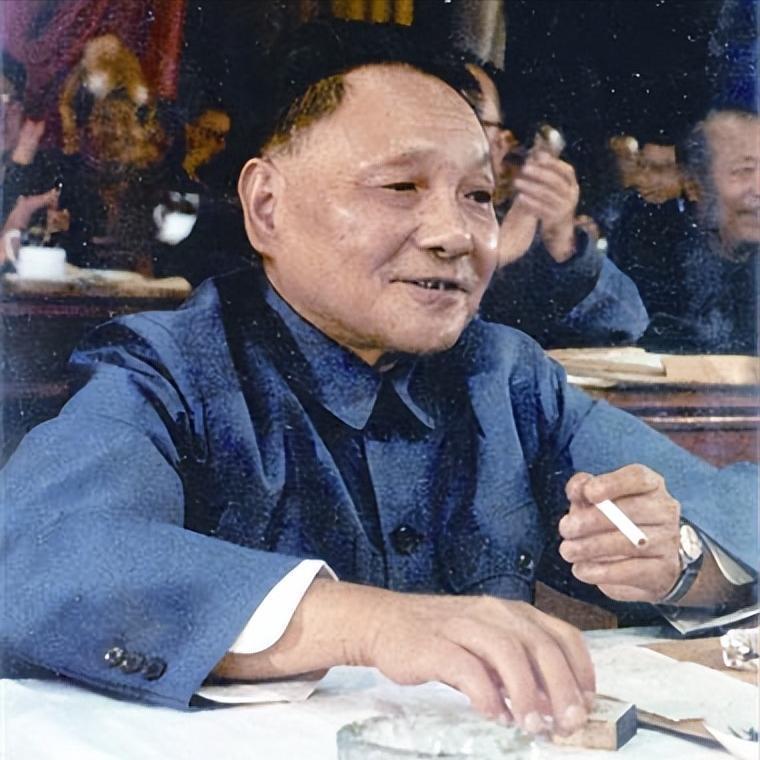

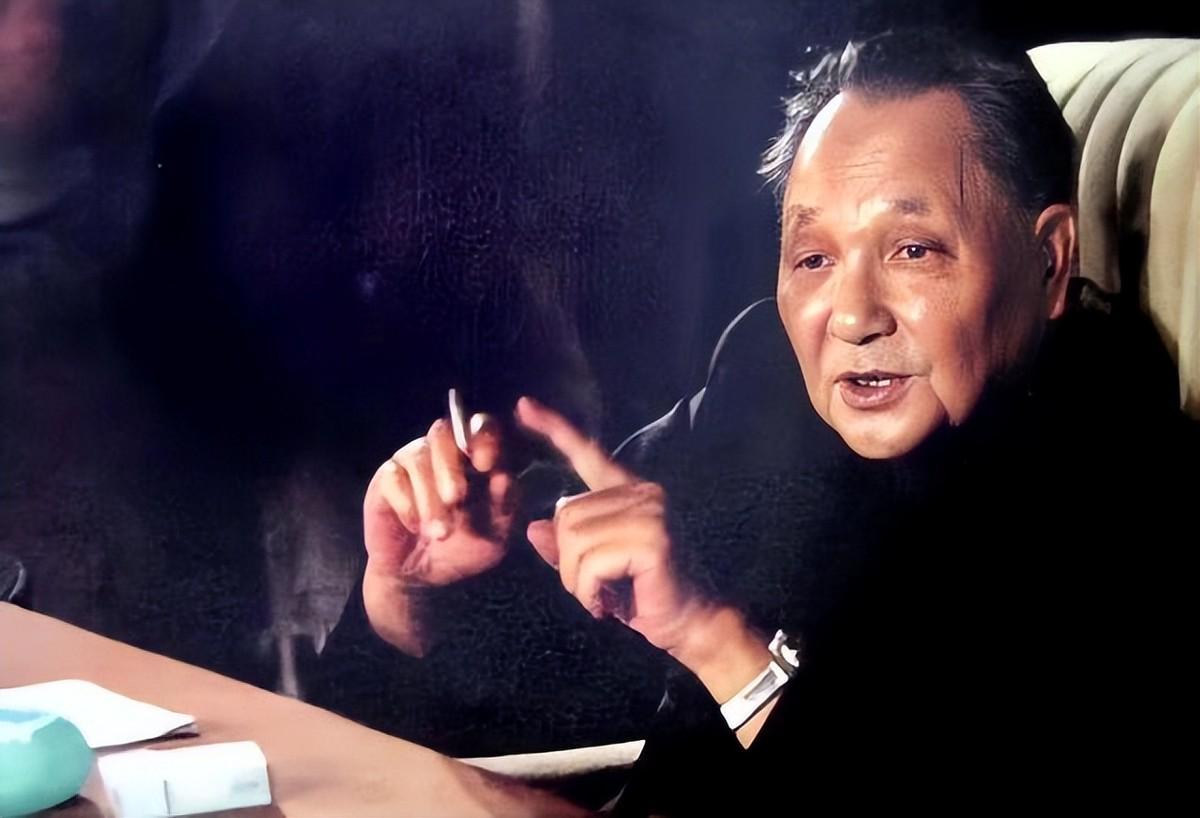

“1984年2月,北京钓鱼台,你夫人也抽烟吗?”老布什故意夸张地皱了皱鼻子。邓小平点燃一支“熊猫”,眯眼吐出一个烟圈,半真半假地回答:“她呀,从不沾烟,还把我天天当反面教材。”大厅里顿时笑声四起,气氛被这一问一答瞬间拉近。

那天的会谈从中午拖到下午三点,双方团队来回斟酌措辞,连秘书都快打瞌睡。老布什见邓小平始终叼着香烟,忍不住追问:“抽得这么凶,身体吃得消?”邓小平抖抖烟灰:“我这小个子抗揍得很,再说脑子转得快,全靠这点儿‘润滑油’。”原本紧绷的气氛因此松动,谈判也变得顺畅。

邓小平为何如此离不开烟?得追溯到1920年代的法国蒙达尔纪。彼时留学生囊中羞涩,他跟同伴拼几分钱买最差的卷烟叶,几个人传着抽,既解馋又御寒。久而久之,烟味便与“想问题”二字绑定。后来他回忆:“夜里冷得手发抖,一口烟吸下去,脑袋就热起来。”

长征路上没现成香烟,他干脆自己卷,烟丝混着枯叶草根,味道辛辣到呛人。同行的战士说“这烟能熏跑蚊子”,邓小平却乐在其中:“呛一口,半天不用再抽,省粮票。”艰苦的岁月,让他对烟的依赖与日俱增,也锻炼出熬夜研究战局的耐力。

进入50年代,中央办公厅给他配的是普通华叶牌。到了改革开放初期,国家烟草公司专门为他订制“熊猫”特供——5支装、10支装都有,烟长8厘米,过滤嘴占3厘米,焦油量比市售低一点。外人眼里这是“待遇”,邓小平却把它当“工作工具”。他常说:“烟盒一空,就提醒我该停下来思考下一步。”

一次接待新加坡总理李光耀,邓小平递烟,对方婉拒:“我戒了。”邓小平打趣:“你成了‘好人’,我还在过‘坏瘾’。”李光耀笑答:“好坏不在烟,在结果。”这种半调侃的交流,恰好展现了两位领袖的务实与幽默,也传递出对健康认知的差异。

真正让邓小平第一次认真思考戒烟的,是1988年全国人大开幕那场“纸条事件”。开会伊始,他下意识点烟,不远处的粤剧名家红线女看得直皱眉,随手写了句“请小平同志在主席台上不要吸烟”。纸条辗转数十双手,最终送到主席台。邓小平看完笑了笑,毫不犹豫把烟摁灭。有人以为他会不悦,他却说:“代表提意见,理所当然,我没理由不改。”

同年四月,他会见菲律宾总统科拉松·阿基诺。谈话前,他礼貌发问:“能否抽一支?”阿基诺回答:“在马尼拉开会,全场禁烟。”邓小平爽快放下烟,顺带讲起那张纸条。阿基诺说:“中国领导人带头控烟,人民更服气。”邓小平听完,只是耸耸肩:“说不定哪天真戒掉呢。”

劝他的人一个接一个。日本众议院议长樱内义雄见面先递健康报告:“吸烟不利心肺。”邓小平笑:“我活到这把年纪,没发现哪儿不利。”言语中带着倔强,也有几分自信。毕竟体检结果一直稳定,他下棋照样坐五六个钟头,气色丝毫不差。

然而85岁那年的春天,体检报告第一次出现警示:肺部影像有轻微炎症。主治医生陶寿淇拿着片子反复叮嘱:“现在戒,还来得及。”邓小平沉默良久,把烟盒放进抽屉,说了句:“可以试试。”这是他数十年来第一次主动表态。

决心说出容易,执行却难。前两周,他焦躁到凌晨三点还翻书案,手一摸到空空的口袋便皱眉。秘书想替领导解闷,端来瓜子和花生,他嗑得满桌碎壳,居然把“想抽”生生压了下去。又过一个月,烟瘾袭来,他干脆绕中南海走一圈,回来继续批文件——用脚步代替那口烟。

两个月后,他的秘书惊讶发现:书桌上再没烟灰缸,取而代之的是几本英文资料。有人问他戒烟心得,他摆摆手:“没什么秘诀,就是想通了:我抽烟几十年,是时候给肺放个假。”说罢仍旧露出招牌式微笑,随手给同僚倒茶,动作干脆利落,似乎根本没经历痛苦挣扎。

不少老同志私下议论:“小平能戒,我们也可以。”于是国务院系统一连串控烟通知相继落地,会议室、走廊贴上“无烟区”。对那一代干部来说,邓小平的举动比任何口号都管用——他用实际行动告诉大家,意志力这东西,什么时候拿出来都不晚。

讲到这里,再回到开头那场与老布什的对话。老布什后来在回忆录写道:“邓是矮个子巨人,笑容背后藏着钢铁意志。”巧妙的幽默、看似随意的“烟雾弹”,其实都服务于更大的目标——让对方放松警惕,把注意力投向谈判要点。这份技巧,与香烟脱不了干系,却又不被香烟束缚。

不得不说,邓小平与烟的缘分,从年轻时的苦日子延续到晚年的改革岁月,终点却停在他自己画下的句号。对一个跨越战争与和平、计划与市场的领导人而言,戒烟只是众多决定里最小的一件,却折射出他一贯的思考方式:目标明确,方法简单,执行坚决——哪怕只是把指尖那缕青烟,轻轻摁灭。