随着短视频平台的爆发式增长,越来越多家长将镜头对准未成年子女,试图通过记录孩子日常获取流量收益。这种表面'双赢'的模式背后,实则暗藏儿童隐私保护的深层危机。当家长将子女视为流量工具时,究竟是记录成长还是消费童真?

根据《未成年人保护法》规定,未成年人享有隐私权不受侵犯。但在流量经济驱动下,部分家长选择性忽视法律底线,将镜头对准孩子的敏感部位。某平台爆出的父亲拍摄女儿视频事件,正是这种畸形现象的典型缩影。

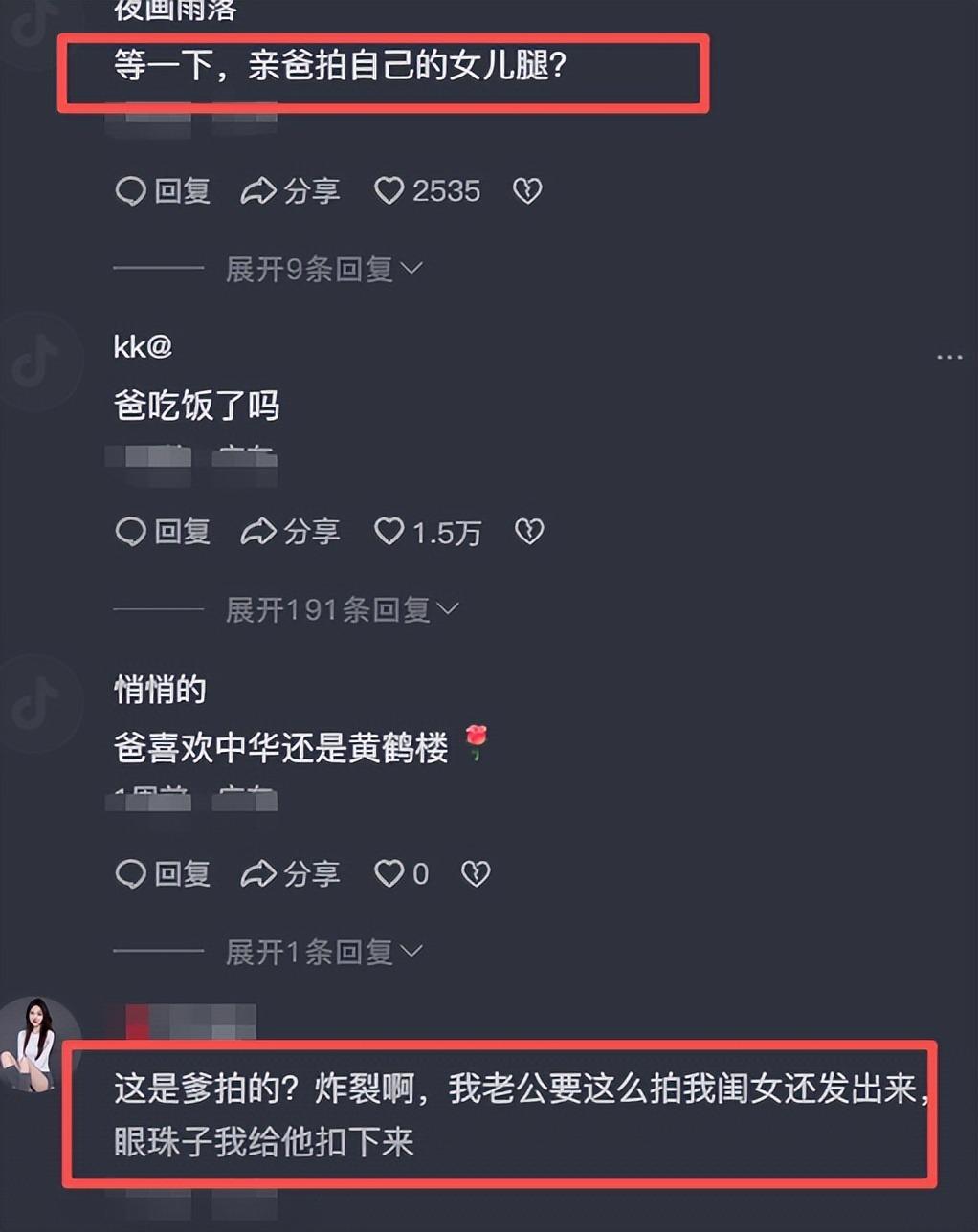

视频画面中,正在用餐的小学生与弟弟并排而坐,其父却刻意调整拍摄角度聚焦腿部。配文'我家丫头身高170cm'的炫耀性表述,更引发网友集体声讨。这种将未成年人身体特征作为流量密码的行为,被批'突破人伦底线'。

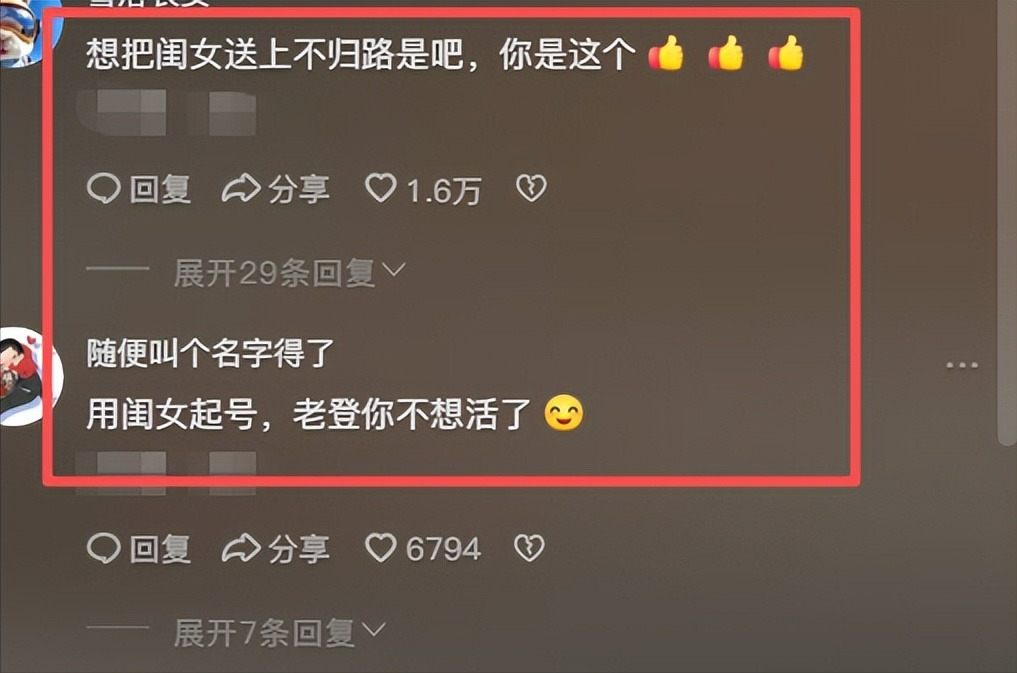

网友'守护者'在评论区直言:'用亲生女儿的身体博眼球,这种父亲根本不配为人父母!'该言论获得超10万点赞。法律专家指出,此类行为不仅违反《民法典》中关于人格权保护的规定,更可能对未成年人造成心理创伤。

心理学研究表明,长期处于被监视环境下的儿童,易出现自我认知扭曲。部分孩子为配合拍摄,会刻意模仿超出年龄阶段的成熟行为。这种'表演型成长'正在摧毁儿童最珍贵的自然状态。

相较于公共场所的侵害行为,家庭内部的隐私侵害更具隐蔽性。当父母成为侵权主体时,未成年人往往陷入'保护者缺位'的困境。这种双重伤害,比陌生人侵害更具破坏性。

真正科学的亲子记录应遵循三个原则:获得孩子知情同意、避开隐私部位、注重成长价值而非流量价值。例如拍摄身高变化,完全可以通过与身高尺合影等得体方式呈现,而非刻意强调身体特征。

平台监管层面,某短视频平台已上线'青少年模式2.0',通过AI识别技术自动屏蔽涉及未成年人隐私的敏感内容。但技术手段终究治标不治本,根本解决之道在于提升家长的法律意识与伦理认知。

儿童不是父母的附属品,更非流量经济的牺牲品。每位家长都应牢记:镜头背后的责任,远大于镜头前的展示。当点赞数与孩子的尊严产生冲突时,真正的父母永远会选择后者。

这场由短视频引发的伦理危机,正在拷问每个家庭的价值观。当'晒娃'异化为'消费娃',当记录蜕变为表演,我们失去的不仅是孩子的纯真,更是作为父母的基本人性。守护儿童隐私,就是守护人类社会的未来。

(图片均来自网络,如有侵权请联系删除)