蔡国强烟花秀在青藏高原燃放后,央视记者实地探访发现,当地工作人员正在弯腰清理烟花碎屑,现场细节曝光:燃放区域多达四处,生态恢复难度远超预期。

这场引发争议的烟花秀背后,究竟隐藏着哪些未被披露的环境代价?艺术家与主办方又该如何面对生态修复的长期挑战?

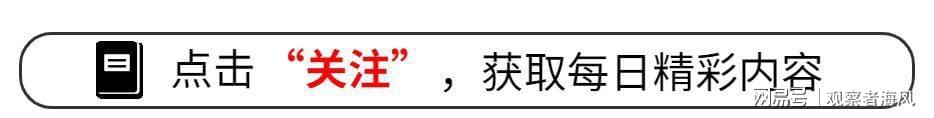

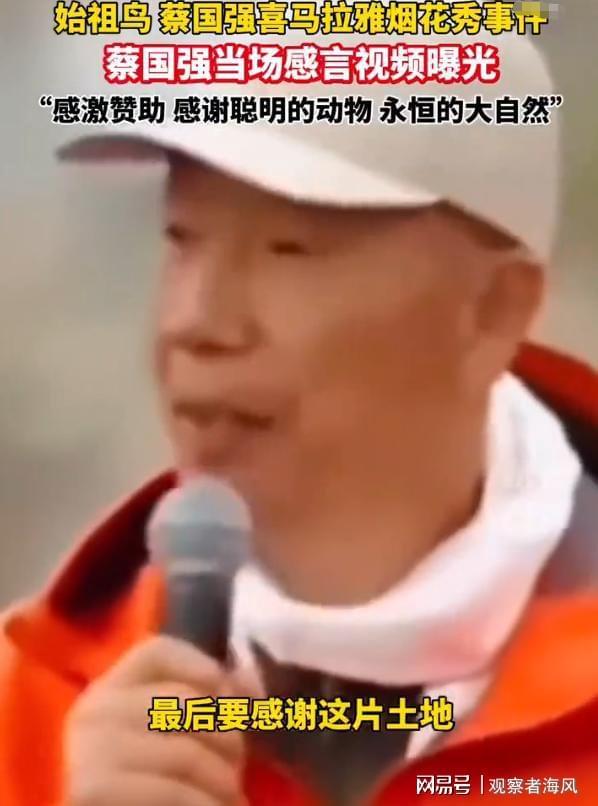

蔡国强在接受采访时曾表示,感谢牧民配合与动物'协助',但燃放前的动物安全核查并未能避免生态灾难。

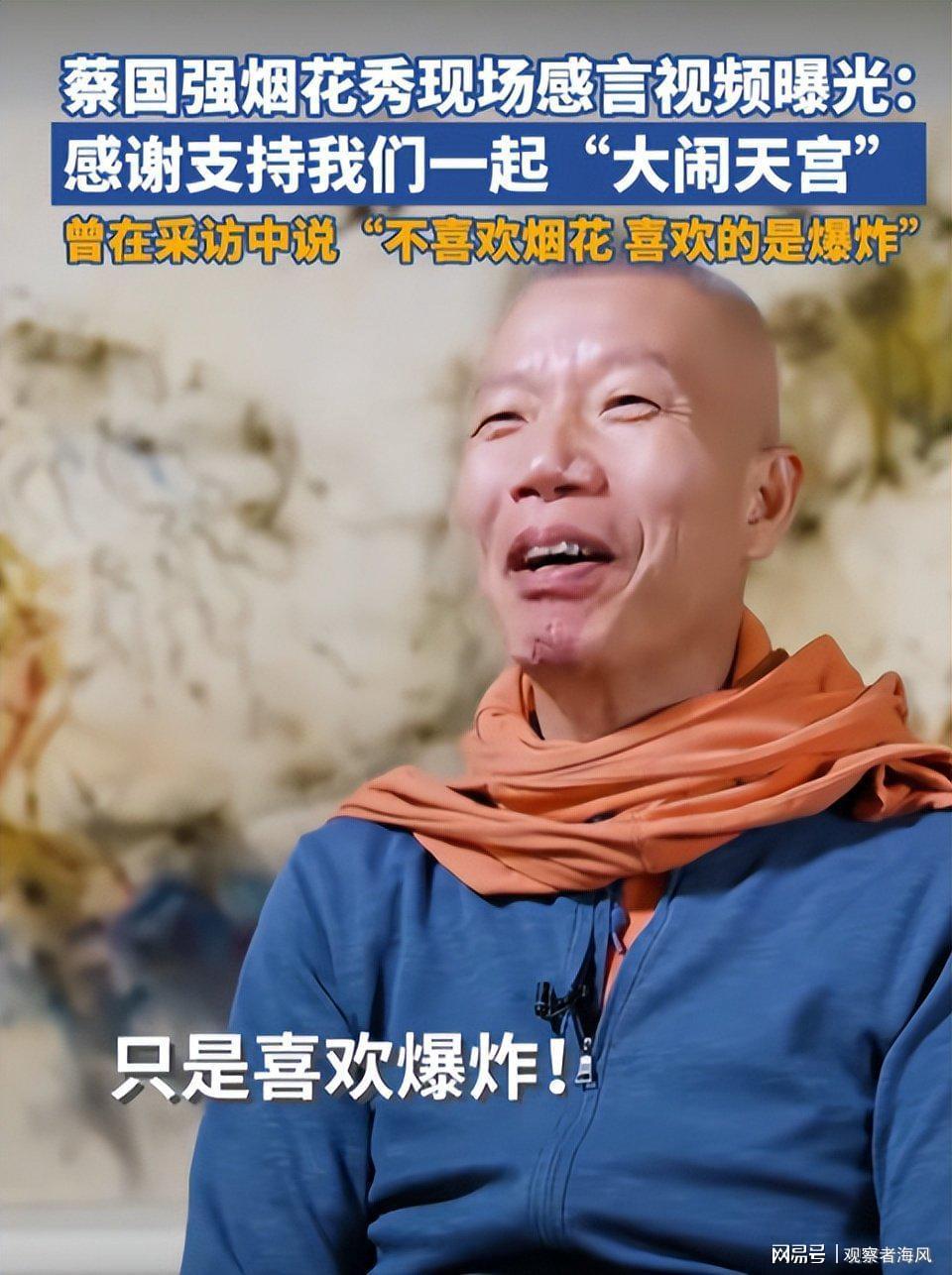

尽管团队确认现场无大型动物活动,但高原特有的10-15厘米厚草毡层却遭受不可逆损伤。这片看似单薄的植被层,实则承担着固碳、保水、防风蚀的核心生态功能。

首都师范大学顾垒博士指出,草毡层根系需要百年以上自然演化才能恢复稳定。烟花燃放时,固定烟花筒的挖掘作业与爆破冲击力直接撕裂草皮,暴露出下方岩石风化碎屑,彻底摧毁了植被再生基础。

主办方宣称通过翻土作业修复植被,却遭到专家严厉批评。青藏高原特殊的地理环境导致草毡层下方母质几乎不含有机物质与微生物,简单翻土反而将表面污染物埋入深层。

这种修复方式不仅破坏原有根系网络,更会加速水土流失。顾垒博士强调,此类损伤的自然恢复需50-100年,人工干预反而可能加剧生态退化。

烟花秀残留的铜、钡盐等重金属正在持续污染高原冻土与水源。本就生长周期短暂的高原草甸植物(全年仅3个月生长期),其根系与种子库因爆炸冲击遭受严重破坏。

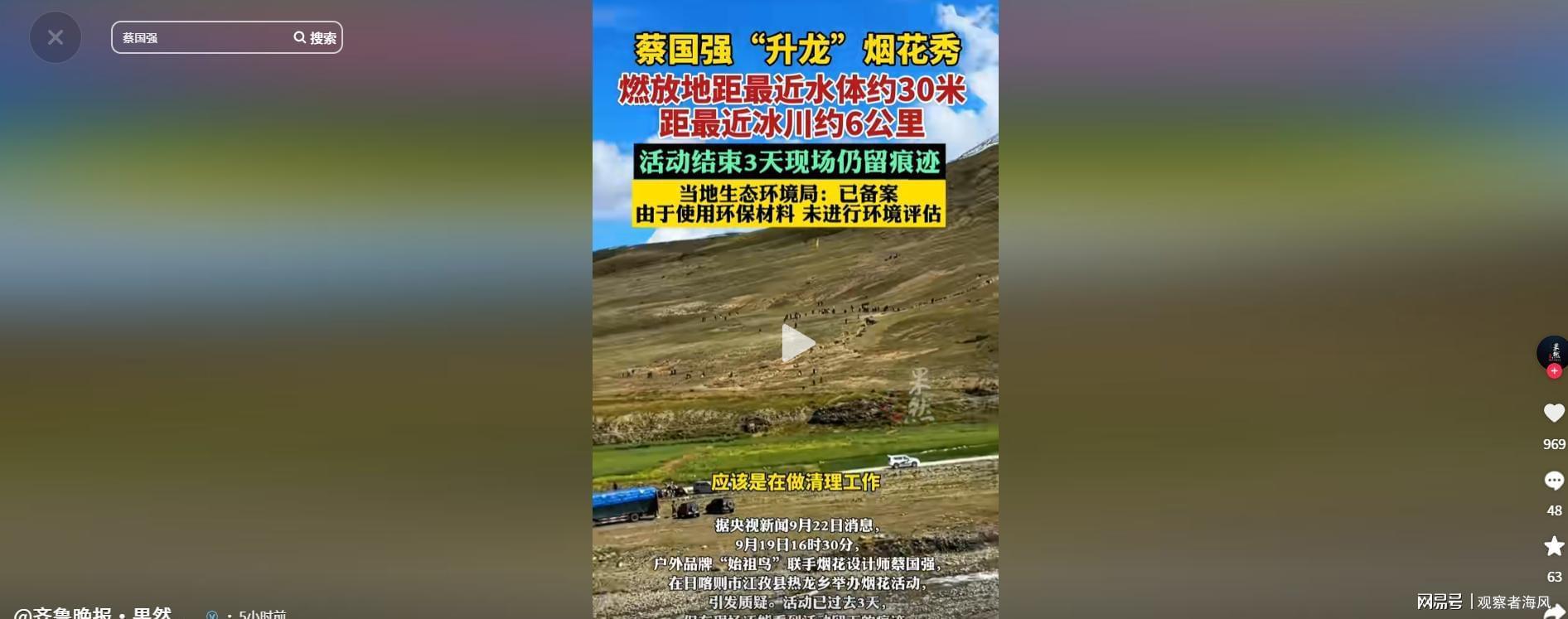

青藏高原年均温低于-5℃,微生物活性仅为平原的1/20,即便使用可降解材料,分解时间也远超平原地区。更严峻的是,距离燃放点仅30米的小溪与6公里外的冰川均已受到污染威胁。

烟花爆炸声传播半径超10公里,可能惊扰到藏羚羊、雪豹等濒危物种。燃放位置虽不在自然保护区与生态红线范围内,但4500-5500米的高海拔生态脆弱区同样需要严格保护。

央视记者在活动结束3天后抵达现场,仍发现残留的紫铜、塑料桶等废弃物,被损伤的植物与污染土壤触目惊心。环保专家正组织村民用无人机运输难以人工搬运的废弃物。

这场引发巨大争议的烟花秀,仅通过乡、村、县三级审批,未进行任何环境评估。有工作人员以使用环保材料为由免除环评,却忽视高原低温导致垃圾降解速度远低于平原的现实。

蔡国强团队承诺配合第三方评估修复并承担费用,但现场残留物清理工作仍面临巨大挑战。牧民在高原弯腰捡拾碎片的场景,暴露出短期艺术效果与长期生态保护的尖锐矛盾。

将青藏高原与富士山、圣维克多山对比可见,在高敏感生态区进行艺术创作需格外谨慎。蔡国强作为国际知名艺术家,其火药艺术创作虽曾为北京奥运会、冬奥会增色,但此次事件暴露出艺术创作与生态保护的平衡难题。

艺术创作者在高敏感区活动时,必须树立生态保护红线意识。工作人员更应严格把关审批流程,避免以艺术创新为名破坏自然环境。短期的视觉震撼,绝不能成为牺牲生态稳定的代价。