近年来,随着房地产市场的下行与城市生活压力的增大,越来越多的人选择放弃城市购房,转而回农村盖起小洋楼,试图通过回归田园生活来寻找心灵的慰藉。然而,这一选择背后却隐藏着诸多不为人知的困境,农村盖房逐渐沦为了一种“回不去又卖不掉”的“不动产”。

房地产市场的低迷是促使人们回农村盖房的重要原因之一。过去,买房被视为一种稳赚不赔的投资,但如今房价的持续下跌让这一观念彻底颠覆。买房不仅不再升值,反而可能面临贬值的风险,让许多人望而却步。

与此同时,回农村盖房也承载着一种深厚的“情怀”。对于许多在城市打拼多年的人来说,农村的老家是心灵的归宿,那里空气清新、环境优美,没有城市的喧嚣与雾霾。建房成了他们“落叶归根”的一种方式,也是对过去生活的一种怀念。

然而,回农村盖房并非一帆风顺,其缺点也逐渐显现。

许多人直到房子盖成后才发现,这竟然成了一种沉重的负担。

自2000年后,大量农村人口涌入城市,买房成为了一种潮流。为了孩子的教育、为了落户城市,农村人倾尽一生积蓄购买城市房产。然而,当部分人在城市站稳脚跟后,却开始怀念起老家的生活。于是,建房成了他们回归乡村的一种途径。

以2015年为例,一位厦门务工者回到安溪老家,花费60多万元盖起了一栋房子。在当时,这样的投入还算划算,因为那时25万元就能盖出一栋两层300平方米的带装修房子。然而,随着物价的上涨和建材价格的暴涨,建房成本一路飙升。如今,30万起步、70万是常态,有些甚至破百万。

在攀比心理的驱使下,许多人一开始只是想要个小房子,结果却越盖越大、越装越豪。最终,攀比带来的不是成就感,而是负债累累。

但更关键的是,房子盖好后,真正住进去的又有几个呢?现实是,大多数农村房一年只住几天,甚至很多连过年也没回去。空房子无人打理,时间一久便出现电路老化、水管生锈、墙体渗水、屋顶漏雨等问题,外墙还爬满了青苔。

许多人建房前幻想的是养老生活,但建房后却发现处处不便。村里没有医院、超市和外卖服务,没有天然气只能用煤气罐或电磁炉。冬天水管冻裂、夏天蚊虫蛇鼠来访,让居住体验大打折扣。

教育资源更是让人头疼。村里的小学合并撤销后,孩子得骑电动车去镇上上学,家长接送费时费力。许多年轻人干脆一家都住在城里,老家房子就空着。

想租没人租、想卖卖不掉、想贷款农村房子又不能抵押。这时候,人们才真正体会到什么叫“不动产”。

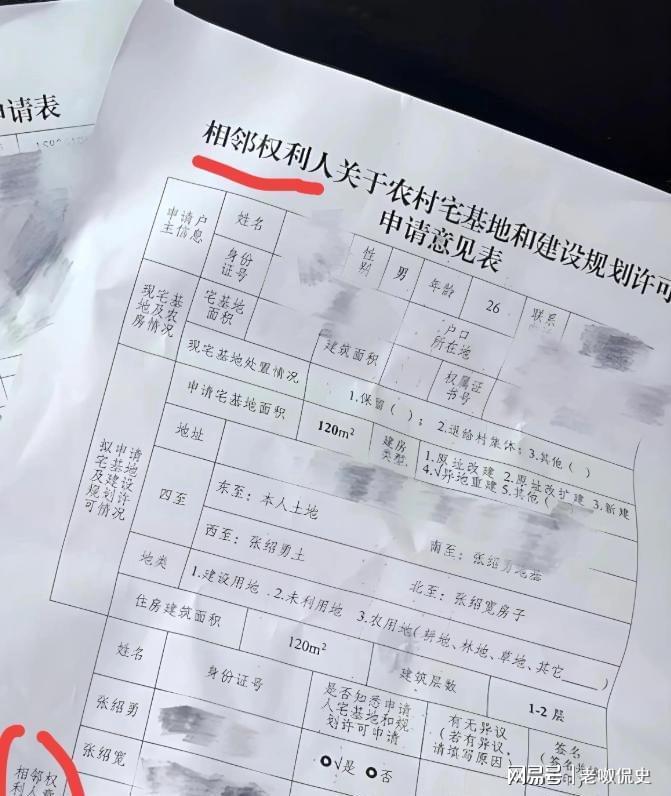

现如今,回农村盖房也不是想盖就能盖的。建房需要《乡村建设规划许可证》和《宅基地批准书》,实行一户一宅制度。有的地方在建之前还要邻居签字,搞不好还会被阻工或恶意举报。

而且,城里人不能在农村买房,农村宅基地也不能随便流转。房子盖好后,产权归集体所有,自己只有使用权。许多人以为盖房是资产,其实它更像是一种消费。房子不保值,很多建了几十万的房现在没人接手,甚至连亲戚子女都不愿继承。

还有些人盖房前想着回乡创业,但现实并不理想。农村机会少、市场有限,失败率高,很多人血本无归。而且农村人情关系复杂,邻里矛盾频发,地界纠纷、人情开支每年少说也要支出几千块。

2024到2027年是农村全面规划的时间段,2028年前宅基地确权要完成。这意味着未来建房将越来越规范化、集中化。政策鼓励集中建设,不再允许“东一户、西一栋”。错过了窗口期,可能连宅基地都批不下来。如果现在动手建房,那就必须做好预算、手续和心理准备。

那么农村到底该不该盖房呢?如果家里在城里没有房、收入也不稳定,那最好别轻易动手。盲目跟风盖房只会变成“甜蜜的负担”。如果真有打算回去住,那就选在靠近镇上、有医疗配套的村落。房子不求高大上,实用才是关键。一楼住人、二楼备用、如果有三楼就做储物。不求豪华,只求稳妥。

还要记得材料要选防水防潮的,设计要考虑老年生活的便利性。道路要硬化、宽度要够,才不会下雨进不了家门。千万不要贷款建房,把未来的养老生活赌在一栋房子上。更不要因面子和攀比硬撑出一栋豪宅,结果既没人住也没人接手。

如果你只是想留个“根”,那可以简简单单盖个小房。哪怕只是节假日回来住几天,也算心安。

但如果你是奔着投资去的,想靠这房子未来有一天拆迁,那可能就要失望了。现在拆迁的越来越少不说,农村房子也几乎没有流通性,没有任何金融属性。

农村建房归根结底是一场关于情感、现实和政策的综合考量。不是不能建,而是要看清自己想要的是什么。是养老居所?是情感寄托?还是资产配置?答案不同,选择也不同。