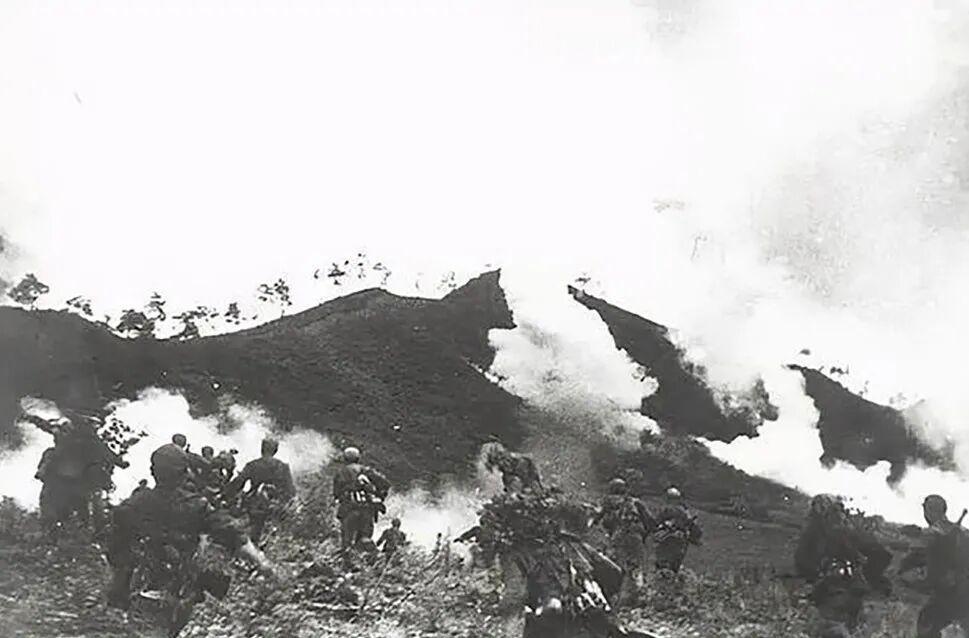

在抗美援朝战争的烽火岁月中,志愿军面对的是装备精良、后勤体系完善的美军。无论是火力覆盖还是物资供应,志愿军均处于明显劣势,每一场战斗都堪称生死考验。然而,正是凭借指战员们历经抗战与解放战争锤炼的丰富经验,以及战士们舍生忘死的英勇精神,志愿军才逐步扭转战局,书写出可歌可泣的战争史诗。

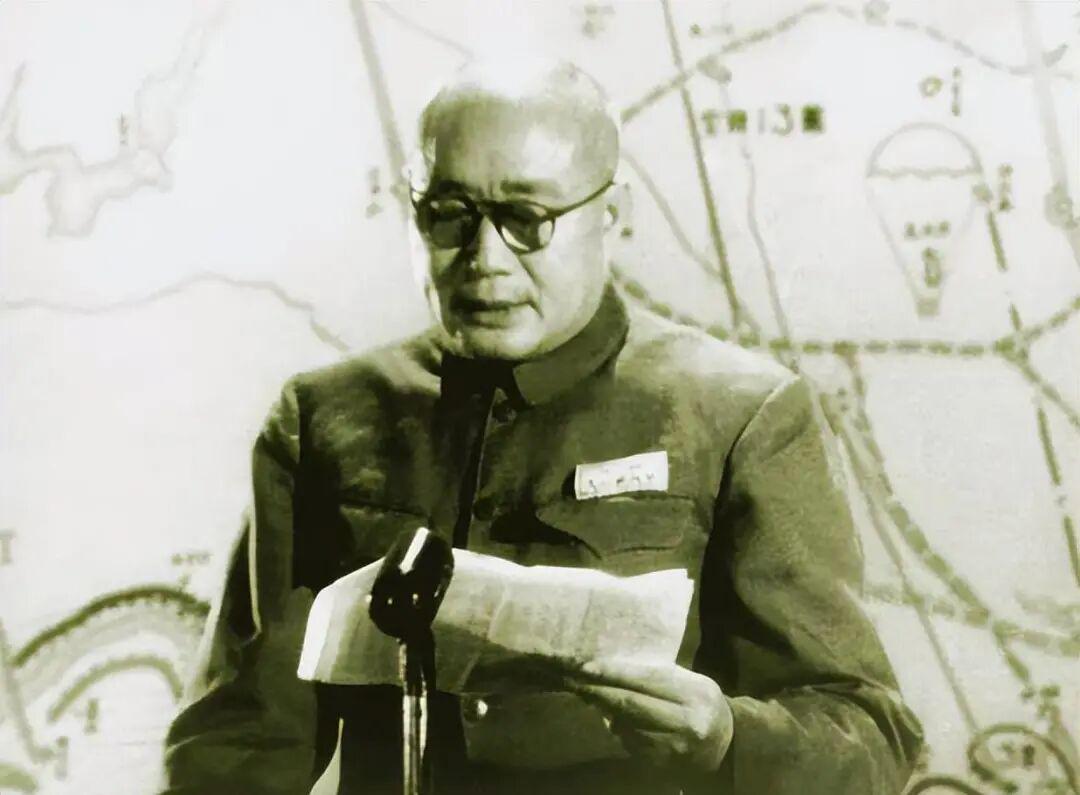

在抗美援朝的高级指挥员群体中,邓华、宋时轮、韩先楚等兵团司令的表现尤为亮眼,他们以卓越的指挥艺术为战争胜利奠定基础。但历史的天平并非永远平衡,3兵团代司令员王近山的经历则成为一段充满争议的篇章。这位曾让刘伯承元帅唏嘘不已的老部下,其战场表现始终笼罩在阴影之中。

朝鲜战场的残酷性远超预判。初战阶段,志愿军各兵团均遭遇美军强大火力的沉重打击。这些看似养尊处优的西方军队,实则展现出超乎想象的战术素养与战斗意志。面对世界最强军队的挑战,邓华等司令员迅速调整战术,通过战前会议统一思想,要求前线部队及时总结经验并上报指挥部。这种“互相学习、共同进步”的机制,使志愿军逐渐掌握战场主动权,最终赢得举世瞩目的胜利。

但王近山的指挥轨迹却呈现出截然不同的轨迹。从战役初期便陷入被动,直至战争结束也未能扭转局势。彭德怀元帅始终未将其扶正为兵团司令员,这一决策背后折射出对王近山指挥能力的深刻质疑。而180师突围失败的重大损失,更将这位代司令员推向舆论的风口浪尖。

作为180师师长的郑其贵(开国大授衔仅获上校军衔)固然难辞其咎,但兵团总指挥王近山的责任同样不容回避。其指挥失误主要体现在两个方面:

其一,战备部署存在重大疏漏。第五次战役期间,3兵团主力序列发生调整,原属该兵团的12军临时划归9兵团指挥,导致兵团战力锐减。为弥补缺口,志愿军司令部将战斗力强劲的39军调入3兵团。然而王近山却未将39军部署于关键位置,反而令其退居二线。这种安排使顶在前线的60军承受巨大压力,更致命的是,60军军长韦杰实际仅能指挥一个师,其余两个师被王近山直接掌控。这种违背常规的指挥体系,为后续战局崩坏埋下隐患。

其二,对美军追击能力严重低估。解放战争时期,国民党军队战斗力孱弱,常因错失战机而遭重创。这种经验使王近山在撤退阶段产生轻敌心理,既未协调各部队有序撤退,又令39军提前撤离导致60军180师侧翼暴露。美军抓住战机迅速追击,待180师启动撤退时已为时过晚。3兵团参谋长王蕴瑞在战后总结中直言:若39军两个师能在春川地区多坚守一日,不早于180师两天撤离,战局或将改写。这番话直指王近山指挥体系的致命缺陷。

180师失利后,彭德怀元帅在指挥部对王近山进行严厉斥责,甚至萌生换将念头。但考虑到军心稳定与人才匮乏的现实,最终未能实施。然而王近山并未像宋时轮等将领那样及时调整战术,反而继续沿袭旧有思维。1952年9月的白马山战斗中,尽管志愿军司令部将“万岁军”38军交予其指挥,但面对敌人顽强防御,王近山仍坚持猛打猛冲的战术,导致38军伤亡惨重却收效甚微。

上甘岭战役期间,王近山与秦基伟的指挥分歧达到顶点。当秦基伟提出灵活战术时,王近山却坚持己见,最终历史证明秦基伟的判断更为正确。这种指挥理念的冲突,不仅暴露出王近山的战术僵化,更使其始终未能摆脱代司令员的身份桎梏。

直至许世友接任3兵团司令员,王近山始终未能获得正式任命。归国后,其职务长期停滞于各大军区副职,再无晋升机会。曾对其寄予厚望的刘伯承元帅,在50年代末被迫离开一线岗位后,也无力再为其提供支持。这段充满争议的军事生涯,既是个体命运的写照,更是战争指挥艺术复杂性的生动注脚。