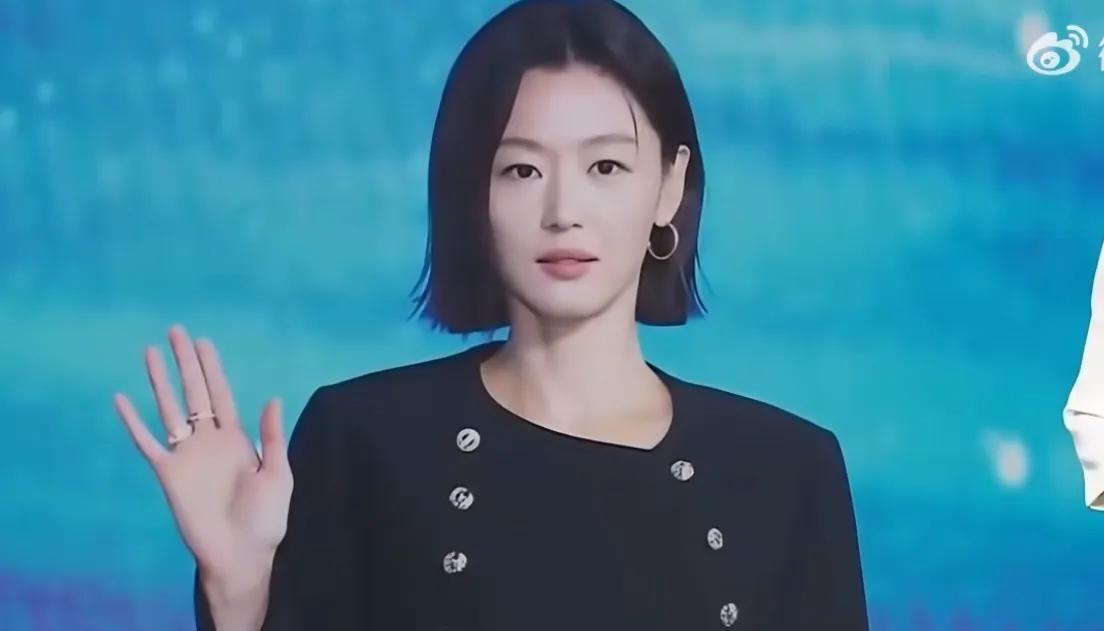

全智贤近期在中国市场的举动引发了广泛争议。9月27日,其主演的《暴风圈》已播至第6集,但全智贤不仅未就相关争议道歉,反而继续在社交媒体上宣传该剧。据估算,她因此损失了超过2亿人民币的潜在收入,但她宁愿放弃这笔收入,也不愿松口道歉。这背后的原因究竟是什么?

在全智贤的Instagram上,她的动态仍然停留在宣传《暴风圈》,丝毫没有反思的迹象。国内观众对此表示强烈不满,集体抵制她的代言产品,一些品牌也下架了她的宣传物料。然而,令人惊讶的是,大部分品牌并未撕毁与她的合作合同,只是暂时下架了宣传内容,实际并未断绝合作关系。这种“临时公关牌”的做法,显然是在等待风头过去。

韩国媒体对此事的反应更是令人咋舌。23家韩国媒体几乎众口一词,为全智贤辩护。他们声称所谓的辱华情节是虚构的,指责中国观众“玻璃心”、过于敏感。更有甚者,将锅甩给中国观众,称他们是通过非官方渠道观看的,因此没有评价的资格。这种双标逻辑,无疑是对中国观众的极大不尊重。

那么,全智贤为何坚持不道歉呢?这很可能与韩国国内的反华情绪和民族主义有关。全智贤的生活重心和基本盘都在韩国,如果她站出来道歉,很可能会在韩国国内引发更大的争议和批评。因此,她选择了保住本地市场,牺牲国际市场的一些份额。虽然损失了2亿人民币的收入,但她显然认为这种强硬态度是值得的。

至于那些国际大品牌,为何不撕毁与全智贤的合同呢?原因其实很现实。中国市场虽然重要,但它们的全球市场更大。撕毁合同意味着得罪海外消费者,这是它们不愿看到的。此外,有品牌方发现,抵制全智贤的大多数人并不是自己的主力消费群体。因此,在它们看来,熬过这段时间就行,没必要破坏长远利益。

韩国媒体此次的集体反击,更像是背后有资本力量的推动。它们试图撕裂舆论、转移责任、稳定舆情。然而,这种做法最终吃亏的还是中国市场的粉丝和消费者。我们不禁要问:这种不尊重中国市场的行为,真的能被接受吗?

此次事件应该让我们更加清醒地认识到,对于那些吃中国的饭却看不起中国人的品牌和艺人,我们应该坚决抵制。我们应该把机会留给更尊重中国市场的品牌。同时,这次抵制虽然暂时没有看到全智贤或相关品牌的缓和,但对于以后类似事件是一种警钟。全球影视公司和艺人只要牵扯到中国问题,都得掂量掂量,别学吃饭砸锅那套。

不理会规矩的人,终究会边缘化。我们期待看到更多尊重中国市场的品牌和艺人,共同营造一个健康、和谐的娱乐环境。