在医学界,华益慰这个名字如雷贯耳。他是一位真正的临床高手,一生都坚守在手术台旁,为无数患者解除了病痛。

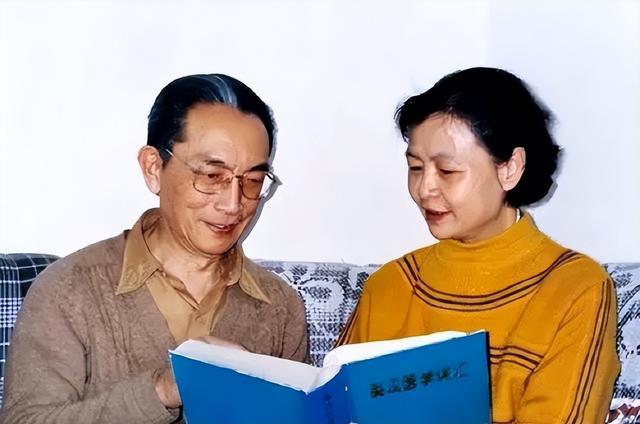

1933年3月,华益慰出生于天津的一个医学世家,祖上三代都行医济世。从小耳濡目染,他早早便立下了从医的志向。父母离世后,全家遵循遗愿将遗体捐献给医学研究,仅留下组织切片,这件事对华益慰产生了深远的影响。

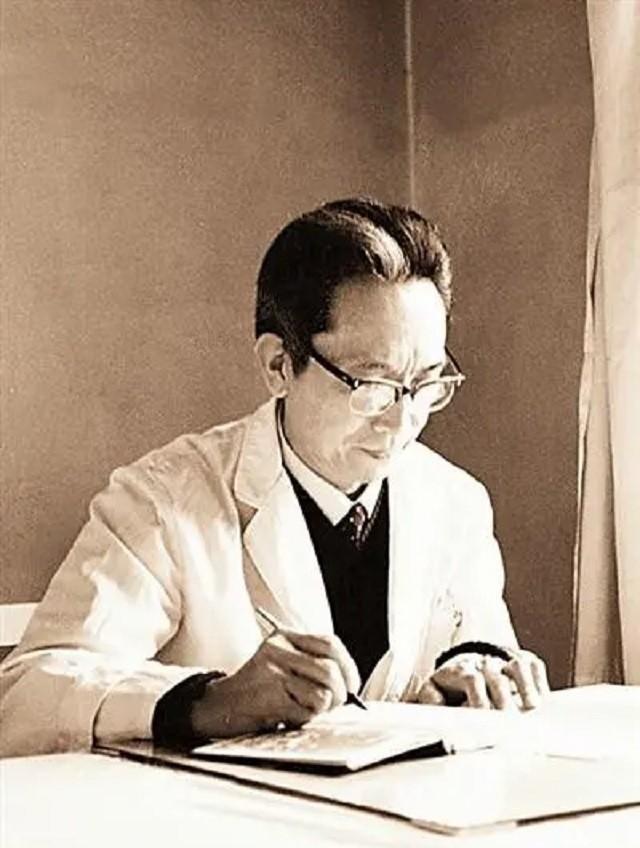

1950年,华益慰从南开中学毕业,随后进入北京协和医学院深造。三年后,他响应国家号召加入军队,转至军医大学继续学习。毕业后,他被分配到北京军区总医院普通外科,从此在胃肠、肝胆、甲状腺等领域深耕细作,一干就是五十多年。

华益慰的从医生涯,是从基层一步步走来的。1956年入党后,他始终冲在一线,先后支援西藏医疗队,参与辽宁海城和唐山抗震救灾。

在医院里,患者们都说,能遇上华医生主刀,就等于捡回了一条命。他每年亲自操刀上百台手术,即便退休后也依然坚守在手术台上。整个职业生涯,他完成了数千例手术,从未失约过一次。

即便是阑尾切除这样的小手术,华益慰也一丝不苟。他会先检查患者的凝血功能,有一次发现孩子凝血异常,及时避免了手术中大出血的风险。对于肠道粘连这样的棘手手术,其他医院可能推诿,但他却毅然接下,花费七个小时分离纠缠的肠管,成功挽救了一条生命。

华益慰的医德更是令人钦佩。他从不收受红包,无论患者是干部还是普通百姓,只要递上红包,他都会坚决推回。有些红包实在退不掉,他就委托护士长在手术后退还,以免让家属感到不安。

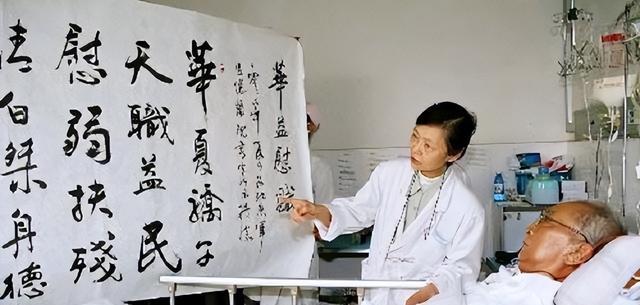

他多次被评为优秀共产党员、学雷锋标兵,2006年更是入选感动中国人物,荣获白求恩奖章。退休后,他依然每周坚持上手术台,两次荣立三等功,享受政府特殊津贴。

患者出院时,总是紧紧握着他的手表示感谢,而他只是淡淡一笑,继续投入到下一个病例中。这些年来,他帮助过的家庭数不胜数,留下的不仅是精湛的技术,更是对病人的真心与关怀。

从医坚守与日常点滴

华益慰在医院的日子,几乎都是在手术室和病房之间来回奔波。他专攻的外科领域,如胃肠、肝胆等,手术风险高,细节决定成败。

有一次,他除夕夜接到急诊电话,一位老人患上化脓性胆囊炎,情况危急。他二话不说就赶到医院,代签同意书后立即进行手术,从胆囊中抽出两百毫升脓液,成功稳住了老人的生命。事后,家属没有一句怨言,反而更加感激。

他对手术的要求极其严格,从第一刀到最后一针,都坚持自己亲自操作,从不假手于人。这个习惯让他避开了不少麻烦,也挽救了无数生命。

在团队中,他是带头人。担任外一科主任时,他带出了一批优秀的徒弟。每次查房,他不仅查看报告,还会询问患者吃得怎么样、睡得安不安。参加抗震救灾时,条件艰苦,但他总是带头冲在前线,为伤员进行急救手术。在西藏医疗队期间,尽管高原反应严重,他依然坚持工作。

医院里流传着这样一句话:谁做华益慰的病人,谁就有福气。这句话并非空穴来风,而是源于他那份对患者的细致关怀。在进行乳腺手术时,他会确保切缘干净;术后,他还会亲自巡视引流管的情况。对于复杂病例,他从不推诿,总是接过来后想尽办法解决。

红包这件事,全院都知道华益慰的规矩。他曾经找协理员退还红包,后来换成了护士长章晓莉帮忙。他总是在手术前退还红包,以免让患者感到不安;手术后退还,则又不耽误事儿。比如张秋海的那笔钱,他存了七年,存折抬头还写着对方的名字。

2006年6月,华益慰的妻子张燕容将存折交还给张秋海时,那位七十岁的老人感动得泪流满面。华益慰的清正廉洁,并非装腔作势,而是发自内心的。患者寄来的谢礼,他一律转捐给需要的人。他的两任妻子都支持他的这份坚持,大儿子华俭和小儿子华新从小看着他披星戴月地工作,也深受影响。

他从医五十多年,没有搞过什么大研究,也没有什么高深的头衔,但他对每一个病人都认真负责。退休后,他还帮助医院进行培训,分享自己的经验。他还参加医疗援助活动,足迹遍布边疆地区。

2005年之前,他身体硬朗,在手术台上稳如泰山。谁也没有想到,这位医学专家会先患上癌症。

胃癌突袭后的治疗抉择与煎熬

2005年7月,已经七十二岁的华益慰还在手术室为患者切除甲状腺肿物。术后,他感觉饭量变小、消化变差,于是去做了胃镜检查。结果出来后,他震惊了——胃癌晚期,癌细胞已经扩散。

作为医学专家,他深知这意味着什么。按照常规治疗方案,他选择了全胃切除。8月,他躺上了手术台,将整个胃部切除,食管直接与小肠相连。这手术他以前给别人做过无数次,总觉得是根治的办法。可轮到自己时,问题却接踵而至。

手术后,他出现了严重的反流症状,碱性胆汁倒灌入食管,导致喉咙经常发炎、疼痛难忍,仿佛被火烧一般。他无法平躺入睡,只能半坐着睡。吃东西也变得更加困难,只能少量摄入流质食物,身体一天天虚弱下去。

接下来,他接受了腹腔热灌注化疗,一个月进行八次。药物注入腹腔后,恶心、脱发、乏力等副作用接踵而至。他的体重从六十公斤骤降到三十多公斤,镜子里的自己几乎认不出来。

家人劝他忍耐一下,以为化疗结束后就会好转。谁知这却是病情恶化的开始。癌症的疼痛加上化疗的副作用让他的身体不堪重负。他第一次失约了手术,只能打电话向同事道歉。

2006年1月,他又患上了肠梗阻,不得不再次开腹分离粘连。这次手术中,他的气管被切开,只能通过写字来与他人交流。恢复期更加糟糕,腹痛反复发作,体重继续下降。他开始反思自己以前的治疗方式,认为全胃切除过于激进。他告诉主治医生,以后在进行胃癌手术时,能部分保留胃部就尽量别全切,至少给患者留点缓冲的余地。

化疗那段日子里,他详细记录了自己的症状,提醒团队注意并发症的发生。食道反流发作时,他靠含冰块来缓解;喉咙发炎时,他换药控制病情。可这些努力并没有让病情好转,反而加重了他的身体负担。

其实,胃癌晚期本身就非常难缠。他选择常规治疗方案是出于对专业判断的信任。可亲身经历让他看到了过度治疗的另一面。化疗八次后,他的身体仿佛被掏空了一般,精神也崩溃了。患者来探望他时,他还关心地询问别人的检查结果。当体重降到三十公斤时,他的衣服都变得空荡荡的。

肠梗阻手术后,他的腹部包扎着伤口,愈合缓慢。他用笔记交代了自己的遗愿:病后进行解剖研究。说到底,这个过程让他深刻明白了治疗需要兼顾生活质量的重要性。以前他只想杀死癌细胞,现在才知道病人是人而不是机器。

临终反思:癌症治疗的平衡之道

华益慰的临终告诫直击要害:癌症千万别过度治疗。这句话并非空谈而是他从自身病痛中深刻体会出来的。过去他给胃癌病人总是选择全切手术认为这样更彻底。可自己尝过滋味后才知道反流、炎症、虚弱等后遗症比癌痛还要折磨人。

临终前他强调当医生不能只治病还得治人。追求疗效没错但得看患者能不能承受得住。他建议在进行胃切除手术时尽量保留部分组织以减轻患者的身体负担。这个观点结合了他从医多年的经验既接地气又实用。

2006年6月他的病情加重了躺在病床上呼吸微弱。他把家人叫来嘱托捐献自己的遗体像父母那样。他不发讣告、不举行遗体告别仪式、不留骨灰全部用于医学研究。

他用录音机录下了自己的话手抖着签下了同意书。儿子华新华俭听着父亲的声音处理着他的后事。患者苏二女来复查时他第一句话就是问她报告怎么样。当检查医生过来时他还拉着对方的袖子追问结果。这份对患者的关心到最后也没有改变。

8月12日他永远地离开了这个世界享年七十三岁。次日吊唁时上千人前来送别北京下起了雨现场气氛肃穆。在网络上他的名字相关信息从三十条迅速蹿升到六万条。患者寄来的信件和鲜花堆满了病房。

妹妹华幼慰说她会收集赞扬父亲的事迹烧给父母看。社会各界纷纷报道他的故事报纸电视都进行了报道。医生会议上也提到了他的观点:癌症治疗要避免过度。患者群中分享着他的手术经历他的医德成为了标杆。

华益慰虽然没有取得什么惊天动地的大成就但他对每一个病人都认真负责到了极点。生病时他以己度人希望患者能够少遭点罪。他的离去让医学界开始反思:技术虽然先进了但人文关怀呢?过度治疗不仅花钱还毁了患者的生活质量。像他说的治病得治人。这告诫至今仍然具有极高的价值。