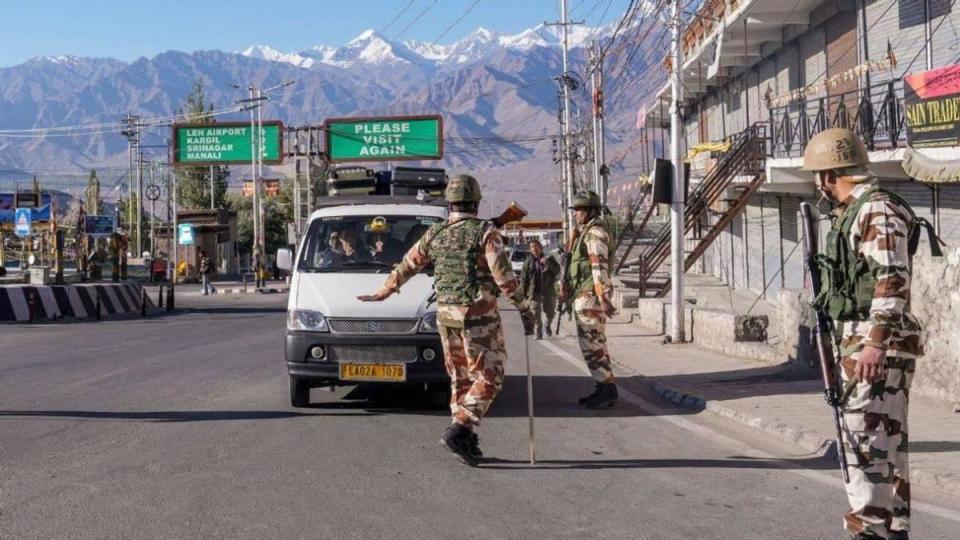

2025年9月下旬,印度拉达克列城的街头被一场突如其来的抗议浪潮所淹没。数千名年轻人高举标语,高呼口号,冲破警戒线涌上主干道。他们焚烧政党办公室与政府建筑,浓烟遮蔽了天际,与身着防暴装备的安全部队形成了激烈对峙。这场被外界称为“Z世代革命”的动荡,已造成数人死亡、逾百人受伤,昼夜宵禁的紧急令不仅未能平息怒火,反而将莫迪政府深陷的治理危机彻底暴露在公众视野中。

追溯这场动荡的根源,我们需要回到六年前那项改写拉达克命运的政策。2019年,印度议会以“强化国家统一”为名,废除了宪法第370条款,将拉达克从原查谟和克什米尔邦剥离,单独设立为联邦直辖区。这一强推的中央集权举措,直接打破了当地延续数十年的土地买卖禁令。外来资本与人口的涌入,迅速挤压了原住民的牧场、耕地与生存空间。而就业机会的稀缺、资源分配的失衡,更让当地人的焦虑从“生活困境”升级为“身份危机”,不满情绪在六年间持续发酵。

最终,当地知名活动人士索南·旺楚克为争取权益发起的两周绝食行动,以及其同伴因绝食健康急剧恶化的消息,成为点燃这场抗议的直接导火索。在这场抗争中,“Z世代”成为绝对的核心力量。这群成长于互联网时代的年轻人,不仅熟悉信息传播的逻辑,更对民主权利、发展机会有着远超父辈的清晰认知与强烈渴求。

他们的诉求直指制度根源:一是恢复拉达克的邦级地位,重建地方自治框架;二是将其纳入宪法第六附表,以法律形式保障原住民的特殊权益;三是增加中央议会代表席位,让地方声音能真正进入权力中枢;四是破解普遍存在的青年失业难题,为未来找到出路。这种带着鲜明时代特征的抗争,与此前斯里兰卡经济危机中的青年运动、尼泊尔政治变革中的学生力量形成呼应,共同折射出南亚年轻一代对僵化权力结构的集体不满。

然而,莫迪政府的应对策略却一步步将局势推向失控。面对民众的和平诉求,当局没有选择对话协商,反而让警方与中央预备警察部队采取开火驱散、暴力清场的强硬手段。街头的血迹彻底浇灭了民众对政府的最后一丝信任。

内政部在公开声明中将抗议归咎于“外部势力煽动”与“极端言论蛊惑”,却对谈判的反复拖延避而不谈。将原定的协商会议推迟至10月6日的决定,在民众眼中成了对绝食者生命的刻意消耗。和平诉求最终演变为暴力冲突,早已埋下伏笔。

如今,这场动荡已引发连锁反应,形成“多米诺骨牌效应”。反对党国大党借机向执政的人民党发起猛烈攻击,指责其“破坏联邦制根基”。列城的抗议迅速蔓延至拉达克另一重要城市卡尔吉尔,当地民主联盟发起全域罢工以示声援。

更关键的是,即将到来的拉达克自治山区发展委员会选举,让这场地区危机与全国政治博弈深度绑定,局势愈发复杂难控。而在印度经济增速放缓、就业压力加剧的大背景下,列城的动乱更像一剂催化剂,进一步激化了中央与地方、主体民族与少数群体、政府与民众之间的多重矛盾。

剥开街头冲突的表象,列城动荡本质上是一场治理失衡的必然结果。中央集权与地方自治的边界模糊、民族政策的短视与功利、对青年群体诉求的长期漠视,这三大症结交织在一起,最终酿成了今日的危机。

对莫迪政府而言,若继续沿用“以镇压代沟通”的逻辑,只会让矛盾越积越深。唯有放下强硬姿态,以平等对话回应合理诉求,用制度改革化解深层矛盾,才有可能平息这场怒火。列城街头的硝烟尚未散尽,却已为所有多元国家敲响警钟:稳定从来不是靠强权压制得来的,而是建立在对差异的尊重、对民意的倾听、对权益的保障之上。

拉达克的未来走向,不仅关乎一个地区的命运,更考验着印度能否在民族多元与国家治理之间,找到那条真正可持续的平衡之路。这,或许是这场“Z世代革命”留给执政者最深刻的思考。