(本故事根据真实事件改编。)

1.

李慧刚把孩子的被角掖好,手机震动。

来电是陌生号,下一秒听到“市一医院急诊室”的自报家门,她的心就像被人攥住了。

“顾宁家属吗?病人车祸送到急诊,颅内出血,需要立刻手术。请马上到医院预交三万元。”

她慌忙答应着,披上大衣往外冲,脑子空得只能听见脚步声在楼梯里响。

抵达急诊大厅,值班医生戴着面罩,言简意赅地重复刚才的话,句末又加了一句:“越快越好,黄金手术时间不等人。”

这话她明白。

她从包里掏钱包、翻卡夹,再打开手机看余额,两张银行卡的可用余额加起来不足十块,手机里零零散散不到百元。

她本该不吃惊,这几个月房贷、孩子补课费,哪一项都能把工资掏空。

可真到这一步,她还是忍不住手抖,像是把所有底气都抖掉了。

护士催缴费,语气里带着职业的冷静:“先交费,病人才能上手术台。晚了风险更大。”

李慧点头,却迈不动脚。

她环顾四周,忽然看见婆婆张桂兰站在柱子阴影里,六十四岁的她身体硬朗,说话向来不绕弯。

“妈,先把钱……”李慧小声开口。

婆婆抬手,打断:“钱我有,可那是养老钱,不能动。”她话不多,却句句不留情。

这不是第一次。婚后第二年,婆婆就把家里“财权”接过去,说年轻人手松,钱不能在你们手上打转。

丈夫顾宁夹在中间,嘴上说“妈管也好,我省心”,转身把工资卡交了上去。

逢年过节聚在一起,婆婆喝了点酒,就爱在亲戚面前絮叨:“现在的年轻人,总爱乱买东西,哪像我们那会儿,一分钱掰成两瓣儿花。”

李慧不是没反驳过。

她也拿过小本子做过账,哪一笔是书本钱,哪一笔是校车费,都写得清清楚楚。

可在“老一辈会过日子”的大帽子面前,她的算术显得没底气。

久而久之,她学会了闭嘴,学会了遇事先去想还能从哪儿省出二十块。

只是省到今天,成了这样一副窘相——丈夫躺在急诊室里,她连先交的三万元也拿不出。

护士第二次来催,声音更急了些:“家属,医生已经在准备器械,差钱就分次先交一部分,但不能一分都没有。”

“好,我马上想办法。”李慧把手机捏得发烫,翻出通讯录。

她有能立刻帮忙的人吗?娘家在外地,父母靠种地维生,也过得紧紧巴巴。

表面看谁都过得去,真要开口借钱,都要犹豫。

她又看向婆婆:“妈,先把钱交上,回头我们补给您。”

婆婆仍没动:“医院不是说可以先交一部分?你先交。你是妻子,这个时候该有担当。我不信这么多年你连点私房钱也没有。”

她想起这些年,每次家里大件开销都要婆婆点头,从热水器到沙发,都得过那一道关;她也想起顾宁有时半夜回家,会轻声说:“别和我妈顶,我夹在中间难做。”

这些话像潮水一起涌回,和此刻的焦灼搅成一团。

她不想争了,争没有用。

第三次催缴来了,医生也走到她面前,缓了缓语气:“家属,我们理解你的难处,但手术窗口有限,麻醉师和器械护士都在等。如果三十分钟内还不能开台,我们只能转普通病房守护,风险就更高了。”

这不是威胁,是实话。

她点头,喉咙里“好的”两个字像沙子。

“我在想办法。”李慧声音发颤。

她知道顾宁的积蓄都在婆婆手里,足够这次手术了。

她看向婆婆,忽然明白为什么对方能站得那么稳、说得那么硬——因为她心里有底。

多年的工资、奖金、男人自以为的“孝顺”,都在婆婆小小的包里,被称作“养老钱”。

李慧的手慢慢收紧,黄金手术时间正在一寸寸缩短。

她吸了一口气,转身朝缴费窗口走去,声音不再发抖:“先给我开单,我想办法先交两万。”

这是她把所有信用卡零碎额度凑起来能立刻做到的极限。

费用交上,医生立马安排了手术,最后顾宁的命虽然暂时保住了,但是要待在ICU病房观察,伤情随时会恶化,就算活下来可能也有终身的后遗症,失去劳动能力。

这次抢救花的费用已经透支了李慧的信用卡,可是顾宁后续的治疗还需要一大笔钱。

李慧不知道该怎么了。

2.

李慧又回过头,还想再求求婆婆,她不信会有人对自己的儿子见死不救。

她带着哭腔求着婆婆:“妈,不管以后顾宁能不能赚钱,你今天帮帮我,救救你儿子,你出多少钱,我以后拼死也会还给你。”

婆婆沉着脸道:“儿子我都指望不上了,我还指望儿媳妇?”。

婆婆的话无疑撕破了她们之间的遮羞布,没有任何感情可言。

话音落下,走廊尽头的指示灯忽明忽暗,像是在提醒所有人——时间到了转折处。

更重要的是,顾宁还在等钱救命。

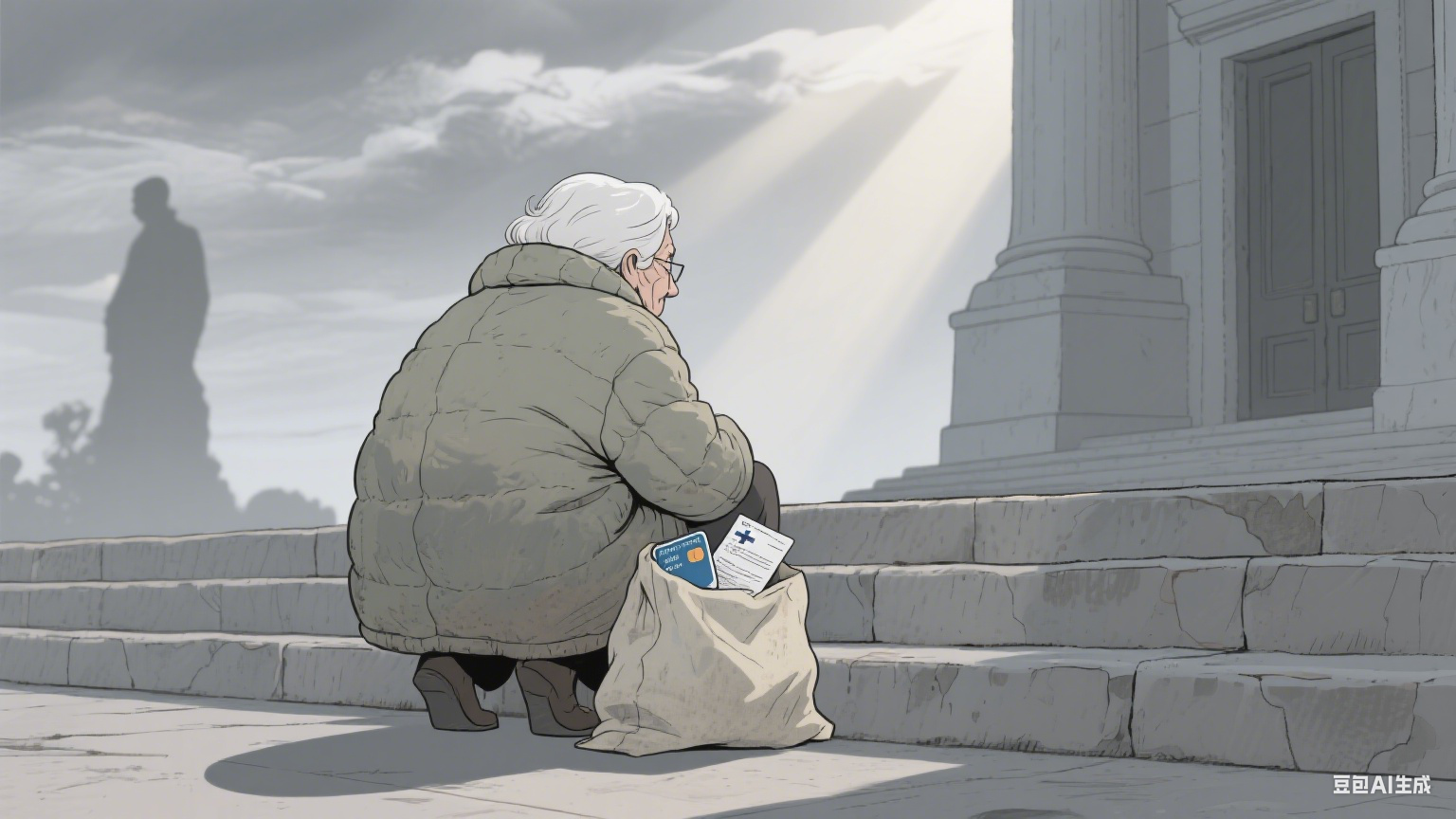

李慧站在走廊尽头,看着婆婆慢悠悠地把手提包放在长椅上,那种不急不缓的神情,一点都看不出她的儿子正在ICU等钱救命。

她又走过去,声音发紧:“妈,求您了,您不信我没关系,里面躺着的可是您儿子,您忍心见死不救嘛?。”

李慧虽然出生在清贫之家,但是从小到大她没这样低声下气的求过别人。

而婆婆抬眼,表情像是看一个闹事的小孩:“儿子?是儿不死,是财不散,我可能没那个福气留住他。”

李慧喉咙像被堵住,想反驳又怕争吵耽误时间。

这时,婆婆的手机忽然响了,是顾宁的弟弟。

李慧下意识皱眉——小叔子顾军,这几年一直在外地做生意,前年因合同诈骗被判了三年,目前在监狱服刑。

婆婆把电话接了,声音瞬间柔了下来:“军啊,妈在医院呢,你哥出车祸了……嗯,急诊,手术要钱。”

那头似乎说了什么,婆婆压低声:“你放心,妈不会乱花钱的。你的事妈一直记着。”

李慧就站在旁边,清清楚楚听见“不会乱花钱”这几个字。

那一刻,她忽然明白——在婆婆心里,她这个“儿媳”被排在儿子和小儿子之后,不管顾宁是不是在生死线上,她都不是真正的“自己人”。

李慧的脑子里闪过很多画面:结婚前,顾宁曾承诺会站在她这边;结婚后,每次婆婆在饭桌上挑刺,他都笑着劝:“忍一忍就过去了,她老人家就这性子。”

那时候的她信了,以为时间能换来理解。

可如今,这句“忍一忍”成了最讽刺的回声——忍到现在,换来的却是生死面前的冷眼旁观。

护士从病房出来,通知她们:“你们的费用只够病人在ICU住两天,像病人这种情况你们最起码要再准备10-15万。”

李慧答应着,心里的焦虑像火一样烧着。

这么多钱她该去哪里找?

李慧忽然想起——或许婆婆手里不是唯一的线索。

顾宁平时虽然把工资交给婆婆,但李慧记得顾宁手里也有一张银行卡。

想到这里,她打了车回家。

她翻箱倒柜终于找到了一张银行卡。

李慧愣了几秒,心口猛地一跳。

她攥着银行卡,快速去了银行。

3.

李慧握着那张银行卡,天一亮就赶到银行。

她带着一线希望,把银行卡和顾宁的身份证递过去

柜台的年轻职员看了看存折,又敲了几下键盘,抬起头:“对不起,这个账户是张桂兰的名义,没有她本人或者授权书,您不能取钱。”

这一句话像是当头一棒。

她最后一线希望破灭了,心口一阵闷痛。

职员见她站着不动,又补了一句:“您可以联系账户持有人,让她带身份证来办理。”

联系?她苦笑——那人现在正等着看她着急。

银行外的风冷得像刀,李慧捏着银行卡,心里盘算着还有什么能换钱。

忽然想到结婚时顾宁给她买的金首饰。

不算很多,但好歹值几个钱,典当一下,也许能凑出部分手术费。

她赶回家,翻出首饰盒,把首饰握在手心,径直去了街口的典当行。

店员正在查验首饰,门口忽然传来熟悉的声音——“这是我儿子买的,你没权卖!”

李慧回头,婆婆站在门口,脸色像铁,眼里却闪着防备的光。

她冲进来,一把夺过戒指,顺手塞进自己的衣兜:“你要真没钱,就去借,别动我儿子的东西。”

那一刻,李慧才意识到,婆婆不仅守着钱,还盯着她的每一步。

两天很快过去了,顾宁已经被推进普通病房。

像顾宁这种重伤,进了普通病房就等于等死。

李慧刚走到门口,就听见婆婆在对两个来探望的亲戚说:“命大的怎么都留得住,要不花再多也是人财两空。”

病情却越来越紧急。

医生提醒,顾宁随时可能出现危险,必须做好二次手术准备。

李慧在病房外徘徊很久,最终还是拨通了婆婆的电话。

电话那头安静了几秒,她听见自己的心跳声。

“妈,求您了,再不交钱顾宁真的没救了。”她压低声音,流着泪哀求道。

沉默又持续了三秒,电话那头传来“嘟”的一声——婆婆挂断了。

李慧呆站在原地,手里还攥着手机,像握着一块冰。

她忽然觉得,这一切比车祸更像一场劫难——不仅是身体的受伤,更是人心的凉薄。

李慧坐在长椅上,翻着顾宁的手机,翻着翻着,她看到转账记录里,每个月顾宁都会在1号雷打不动的把自己的工资转到婆婆的银行卡里。

她的手指停在屏幕上,觉得可笑又可悲。

顾宁以为妈妈才是他最亲近、最可靠的亲人,却没想到最后最无情抛弃他的就是他的妈妈。

4.

李慧站在病房外,手里存着着顾宁手机的转账截图。

她推开病房的门,婆婆正坐在床边替顾宁擦手,表情淡淡的,像是在做一件平常不过的事。

李慧走上前,声音发紧:“妈,顾宁明明每个月都把工资交给您,为什么您就是不拿出来?他是您的儿子啊,您就这么绝情?”

婆婆的手停了停,抬眼看她,神情冷漠:“我看顾宁这样,就算花了钱命也不一定保住,别到时候人财两空。”

“人财两空”这四个字像一把锤子砸下来,压得李慧透不过气。

她想说:就算是人财两空我们也要试一试啊,怎么能眼睁睁的看着他死呢?

可话到嘴边却哽住了。

她忽然明白,婆婆眼里钱比命重要,哪怕是她儿子的命。

护士匆匆走进来:“病人情况不稳,要马上送进手术室。”

顾宁被推走时,眼皮微微颤动,像是想说什么,可终究没能开口。

手术室外,李慧来回踱步。

时间在这里被无限拉长,每一分钟都像一年。她盯着那扇门,脑子里只有一个念头——这一次,医生一定要把他救回来。

可等到手术室的灯熄灭,出来的医生只是摘下口罩,长叹一声:“对不起,我们尽力了。”

世界安静得只剩下嗡嗡的耳鸣。

李慧脚下一软,手指死死抓着墙,才没让自己倒下。

婆婆先是愣住,随即整个人瘫坐在地上,哭得撕心裂肺。

伤心是真的伤心,不舍得拿钱也是真的。

那天晚上,李慧一个人坐在医院的长椅上,手里仍攥着那张银行卡和转账截图。

丈夫走了,钱还在婆婆手里。

她的眼泪早已干涸,胸口的痛却在往下沉,沉成一块坚硬的石头。

她在心里默默发誓:无论付出什么代价,她都要把这笔钱从婆婆手里夺回来——用法律,用证据,一分不少地夺回来。

5.

顾宁的葬礼结束后,院子里的白花和挽联被风吹得七零八落。

亲戚们陆陆续续散去,李慧独自坐在屋里,目光落在那只依旧整洁的手提包——婆婆的包。

她知道,那里面装着的,不只是钱,更是一次次阻断她救人的机会。

这几天,她几乎没怎么合过眼。

悲伤像一片乌云笼罩着,可云层后,另一个念头却愈发清晰——她不能就这么算了。

李慧咨询了律师,律师说:“婚后你丈夫的收入属于夫妻共同财产,即便转到你婆婆手里,也不代表她能独占。你有权利要求分割。”

多年来,她习惯了在家庭关系里退让、沉默,以为婆婆的话就是规矩,自己没有资格反驳。

可法律告诉她——她有权利,而且是正当的。

李慧开始冷静下来,着手收集所有能证明自己权利的证据。

她把顾宁手机里的转账记录一条条截屏打印。

她去银行调取流水,确认这些钱确实是婚后收入。

她把那份转账记录、小票都装进文件袋里,又向医院申请了病历单和急诊记录。

每一份纸张,她都仔细放进分类夹,心里默念——这是证据,这是她的底气。

她很清楚,这是一场硬仗。

婆婆性格强势,一旦知道她要打官司,必然会在亲戚间抹黑她,说她不孝,说她要“告老人”。

可李慧不再害怕。经历了那一夜的无助,她明白了一个道理:忍让换不来理解,沉默换不来公平。

当最后一份文件归档完毕,李慧合上文件夹,长长地吐出一口气。她看着桌上厚厚的一叠纸,心里有一种陌生的力量——不是愤怒,而是笃定。

她拿起手机,拨通了律师的电话,声音平稳:“我决定提起诉讼,用法律拿回属于我的东西。”

李慧握紧手机,眼神比以往任何时候都更坚定。她知道,这不仅是为了钱,更是为了给自己一个交代——也是顾宁在天之灵应得的一个答案。

她的战场,才刚刚开始。

6.

三天后的周末,顾家的堂屋挤满了人,七嘴八舌地议论着顾宁的后事和遗产的归属。

这场所谓的“家庭会议”,是婆婆张桂兰提议开的,说要把事情一次讲清楚,省得日后有人说闲话。

李慧坐在最边上的位置,面无表情。

她知道,这个场合是她必须出现的,也是她第一次有机会在亲戚面前说话。

会议一开始,婆婆就抢先开口:“我一个老太婆,大儿子走了,家里还有二儿子在里头等着我帮衬。”

听到这话,几个年纪大的亲戚点点头,气氛一边倒地偏向婆婆。

李慧坐直了身子,缓缓把手里的文件袋放到桌上。

“今天我来也有话要说。”她的声音不高,却压过了嘈杂,“顾宁的婚后收入,按法律规定,是夫妻共同财产。我有权知道这些钱的去向,更有权参与分配。”

说着,她拿出一叠打印好的转账记录,递给离她最近的堂姐:“这是顾宁每个月转给他妈妈的钱,他每个月的工资他只留几百块,其他都转过去了,可是顾宁出了事在急诊室等钱救命的时候,他妈却不肯拿出钱来救他的命。”

屋里顿时安静下来。

有人低声议论:“真有这事?”

李慧最后摊开的是一个手机转账截图,二十万元的转账,是婆婆转给小叔子的账户。

她抬起眼,目光定在婆婆脸上:“这是葬礼后一周的转账。顾宁出车祸时,您有钱却见死不救,事后却把顾宁的钱给你的小儿子,您就不怕遭报应嘛。”

这话像一根针,扎破了屋里原本的空气。有人吸了一口气,有人忍不住摇头。

婆婆的脸色从铁青到涨红,手里的茶杯差点摔下去。她猛地拍了一下桌子,声音拔高:“顾军拿上钱就能轻判,他是我儿子!我不能不管他!”

李慧不闪不避,声音却更冷:“那顾宁不是你儿子吗?”

这句话像一记重锤,把婆婆的声音砸断了。

屋里人全看向她们,眼神中第一次多了几分同情和认同。

一个平日与婆婆交好的婶子,也忍不住开口:“桂兰啊,这事你确实有点不地道。大儿子出事了,先救命才是道理。”

舆论的天平开始慢慢倾斜。

她第一次看见婆婆在众人面前语塞、面色发白。

这种畅快来得迟,却格外清晰。

她知道,这只是第一战。

接下来,她要用法律,拿回本就属于自己的财产。

7.

开庭那天,李慧坐在原告席上,心跳沉稳而缓慢。

她知道,今天是她和婆婆正面交锋的时刻。

庭审开始,法官让双方陈述。

律师先起身,把证据一份份递上:“被告张桂兰,在顾宁车祸后拒绝提供婚后共同财产用于抢救,并将部分资金转给另一儿子顾军。根据《婚姻法》,婚后收入属夫妻共同财产,配偶有权支配与继承。”

婆婆坐在被告席上,等轮到她发言时,忽然抬起头,声音沙哑却带着哭腔:“我这辈子辛苦养大两个儿子,如今一个没了,一个还在服刑,我剩下的日子怎么办?那些钱是我的养老钱,要是没了,我怎么活?你们让我这把年纪的老人上哪儿去找依靠?”

法庭里一阵低低的唏嘘声,有人小声议论:“毕竟是老人啊,怪可怜的。”

李慧没有立刻开口,而是向法庭提交了顾宁给婆婆的转账记录,和婆婆给小叔子的转账记录。

法官接过材料,翻看了几页,抬头问婆婆:“被告是否认可这些转账记录?”

婆婆犹豫了一下,还是点了头:“钱是我转的,可那是我的钱我想给谁给谁。”

李慧冷冷地接上:“凭你的收入能拿出二十万吗?顾宁这么多年的工资全都给了你,少说也有三五十万,他需要钱救命时你不拿出来,却拿着他的钱给你二儿子,你还有良心吗?”

这句话让婆婆的声音戛然而止。

法庭里短暂的沉默后,几声低低的叹息传了过来。

亲戚们的眼神变了,不再是单纯的同情老人,而是带着几分审视。

经过几个小时的举证、辩论,法官宣布休庭合议。

李慧坐在椅子上,双手交握在膝上,心里像压着一块石头,直到法官重新回到审判席,才缓缓抬头。

“经本院审理查明,顾宁与原告李慧系合法夫妻关系,涉案资金为婚后共同财产。现判决:原告依法继承顾宁遗产一半;被告须返还侵占的夫妻共同财产人民币二十万元,并支付相应利息。”

判决书下达的那一刻,婆婆的脸色铁青,嘴唇颤了颤,却没说出话来。

李慧低下头,看着手里的判决书,眼眶有些发热。

她知道,这一纸判决,不只是钱的归属,更是一次迟到的公正。

她终于用法律,把属于自己的东西夺了回来。

那一刻,她长长地吐出一口气,仿佛这些年的委屈和沉默,也随着这一声释然地散了。

庭外的台阶上,婆婆独自坐着。

那张一向紧绷、习惯掌控一切的脸,如今松垮下来,仿佛一夜之间老了十岁。

李慧走下台阶,脚步不自觉放慢。

婆婆抬起头,两人的目光短暂交会,却像隔着一堵厚墙,谁也没有先开口。

她知道,此刻的婆婆心里在想什么——小儿子顾军还在牢里,大儿子顾宁已经走了,她彻底失去了依靠。

她曾经以为,血缘会让人本能地去救人,可事实证明,并不是每个人都会这样选择。

李慧没有再回头。

她知道,这一段关系已经到了尽头,不管别人怎么议论,她都不会再回到那个“忍一忍就过去”的位置。

而李慧的婆婆该不该被同情?

她两个儿子都不在身边,晚景孤单;但她也在生死关头握住了钱,放走了命。

是命运太残酷,还是她自己种下的因果?

这场故事的终局,留给每个人去评判。

(本故事根据真实事件改编,故事中的李慧最终运用法律的手段拿回了本属于自己的那份财产,而现实中的女主人公在丈夫去世后没有拿回属于自己的一分钱,带着儿子改嫁离开,开始了她另一段坎坷人生。)