前言

前脚刚给中欧班列开绿灯,后脚波兰就补了一枪。72小时内,从边境开放到外交甩锅,这番操作令人目瞪口呆。

更让人意外的是,中方的反击既不慌乱也不愤怒,而是直接启动了备用方案,让波兰瞬间傻眼。

波兰又做了什么?中国的备用方案是什么?

72小时,从握手言欢到背后捅刀

说起来也有意思,这出戏的节奏快得让人应接不暇。

9月25日凌晨,波兰总理图斯克宣布重新开放与白俄罗斯的边境口岸,被封锁整整11天的中欧班列终于恢复通行。

这条连接中国与欧洲的"钢铁丝路",承载着85%以上的中欧货运量,每年运输价值超过1000亿美元的商品。

马拉舍维奇这个波兰东部的小镇,堪称中欧贸易的咽喉要地。

一旦这里卡壳,整个供应链就得跟着遭殃。

欧亚铁路国际货运代理总经理杨杰直言不讳,这种完全关闭口岸的情况前所未有,严重扰乱了供应链稳定。

然而,就在班列重新驶向欧洲的第二天,波兰外长西科尔斯基突然变脸,在接受美媒采访时放出狠话。

他指责中国是"唯一能迫使俄罗斯结束乌克兰危机的国家,但北京不愿意这么做"。

这番话犹如在刚刚平静的湖面投下一颗石子,瞬间激起千层浪。

仔细想想,这套操作的时间点卡得实在太精准了。

先是以"安全威胁"为由关闭口岸,让中欧班列停摆;接着在压力下重新开放;最后又立马甩锅中国。

这哪里是什么临时起意,分明是一套精心设计的组合拳。

波兰的算盘其实不难理解。

它既想在美国面前表现自己的"忠诚",又不愿彻底得罪中国这个重要贸易伙伴。

于是就玩起了这种先合作再施压的把戏,试图通过控制物流通道来逼迫中国在乌克兰问题上表态。

但波兰显然低估了中国的应对能力,也高估了自己手中牌的分量。

三小时会谈,如何让波兰乖乖低头

面对波兰的挑衅,中国没有选择针锋相对的对抗。

相反,王毅外长应邀前往波兰,与波兰副总理兼外长西科尔斯基进行了长达三个小时的深度会谈。

这场会谈的分量可不轻,双方最终发表联合声明,明确表示将确保中欧班列的正常运行。

从外交角度看,这次会谈展现了中国外交的成熟与智慧。

既没有被波兰的挑衅激怒,也没有简单地通过经济手段报复,而是选择了更高层次的外交解决方案。

这种以柔克刚的策略,往往比硬碰硬更有效果。

当然,中国的底气不仅来自外交智慧,更来自实实在在的战略准备。

就在波兰关闭口岸期间,中国悄悄启动了多个备用方案。

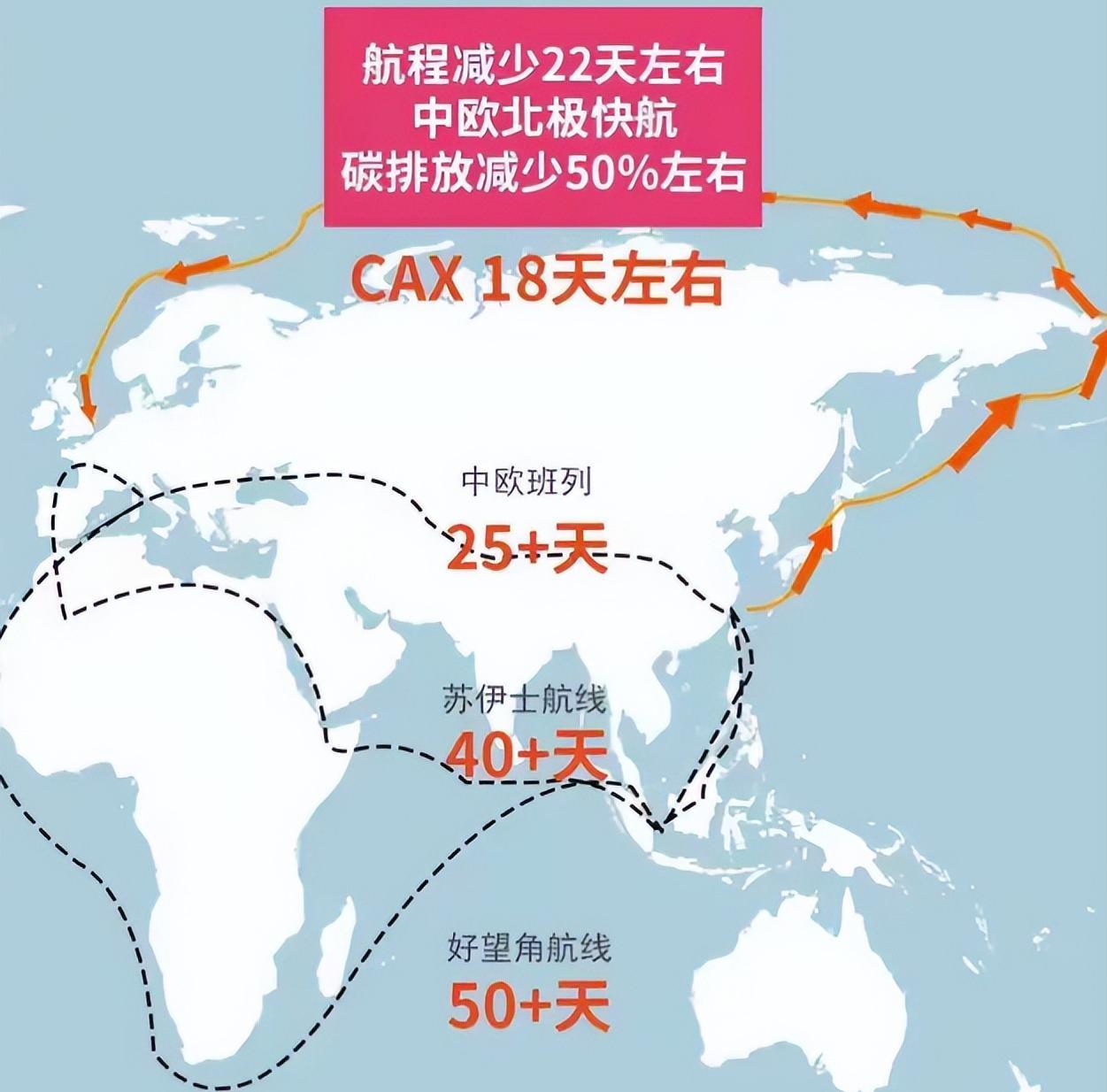

北极航道、中亚南线、跨里海走廊,这些替代路线早就布局到位。

虽然效率可能稍逊于中欧班列,但足以支撑大局不受影响。

这就像是在告诉波兰:你的"卡脖子"战术,对我们来说不过是小菜一碟。

面对波兰外长的无端指责,中国外交部发言人的回应可谓一语中的。

中方明确表态:中国不是乌克兰危机的制造者,也不是当事方,不接受无端指责。

更关键的是,这次回应没有陷入被动解释的套路,而是反将一军。

虽然没有点名,但谁都清楚,真正在持续拱火、向战场输送武器的是哪些国家。

这种不卑不亢的态度,既维护了自身立场,又点到了问题的要害。

从波兰最终选择重新开放口岸来看,它显然认识到了现实的分量。

一方面是来自欧洲内部的压力,德国、法国等国的企业都因为物流中断而叫苦连天。

另一方面是对中国反制能力的重新评估,发现自己的优势地位并非不可替代。

一艘货轮出发,波兰瞬间慌了神

就在波兰以为自己的小算盘得逞时,中国的反击来了。

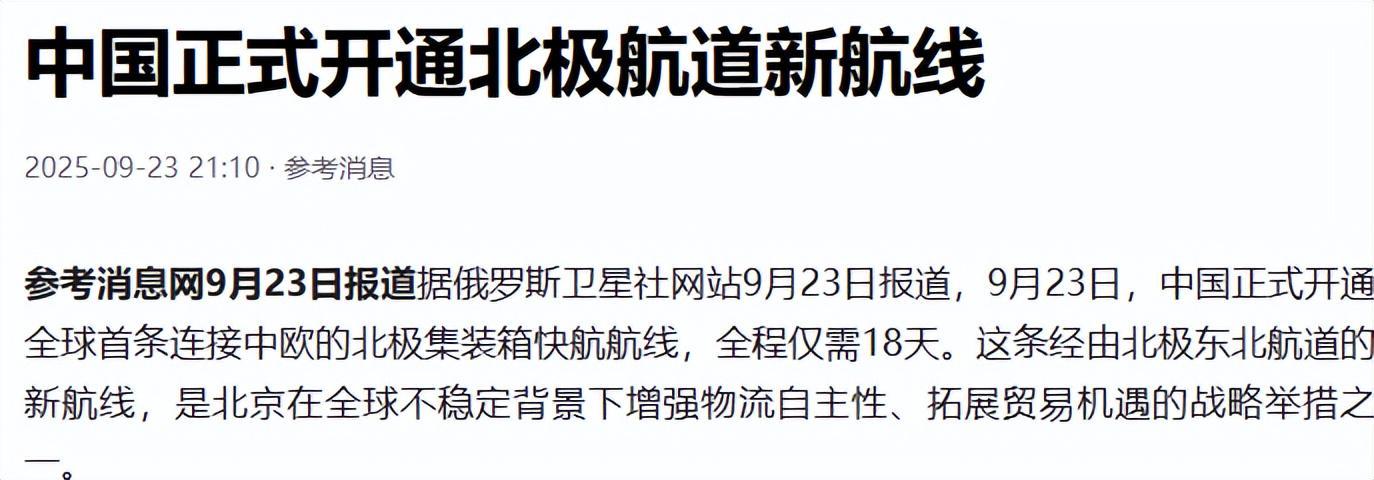

9月23日,浙江舟山港悄然驶出一艘名为"伊斯坦布尔桥"的货轮,目的地直指英国。

这艘货轮装载着1000个集装箱的货物,走的是中国新启用的北极东北航道。

相比传统的苏伊士运河路线,这条航道可以缩短近一半的航行距离,预计18天就能抵达目的地。

这一招直接把波兰的高层看懵了。

原本以为自己手握中欧贸易的命脉,可以借此对中国施压,没想到人家反手就打出了王炸。

北极航道的启用,不仅展现了中国在全球物流布局上的前瞻性,更让世界看到了多元化战略的威力。

从战略角度看,这种"不把鸡蛋放在一个篮子里"的做法,正是现代国际关系中的生存智慧。

过度依赖单一通道或单一伙伴,往往会让自己陷入被动。

而多元化布局则能够有效分散风险,增强应对各种挑战的韧性。

对波兰来说,这次事件无疑是一次深刻的教训。

它发现自己从中欧贸易的"必经之路",一夜之间变成了"可选项之一"。

这种地位的转换,让波兰不得不重新审视自己的战略价值。

更让波兰尴尬的是,连白俄罗斯总统卢卡申科都看不下去了,公开批评波兰的做法是"针对中国的不友好举措"。

连盟友都开始质疑,可见波兰这次玩得有多过火。

从经济数据来看,中欧班列的停运让供应链成本直线上升了15%,影响的不仅是中国,更是整个欧洲市场。

欧洲企业库存告急,货物延迟已经开始影响秋冬季的消费市场。

这种"搬起石头砸自己脚"的结果,恐怕是波兰始料未及的。

中国通过实际行动告诉世界,在全球化的今天,任何试图通过封锁来达到政治目的的做法,最终都可能适得其反。

合作才是王道,对抗只会两败俱伤。

这场较量,暴露了什么外交真相

透过这场风波,我们能看到当今国际关系的一些深层趋势。

波兰的行为,本质上反映了小国在大国博弈中的生存焦虑。

一方面,它需要在美国面前证明自己的价值;另一方面,又不能完全断绝与中国的经济联系。

这种矛盾心理,导致了它采取这种"两面下注"的策略。

但波兰显然误判了形势,以为可以通过短期的经济施压来实现长期的政治目标。

殊不知,在全球化的今天,经济相互依存已经成为主流,单边制裁的效果越来越有限。

中国的应对策略,则体现了大国外交的成熟与智慧。

既没有被挑衅冲昏头脑,也没有简单地以牙还牙,而是通过多层次的手段化解了危机。

外交会谈展现了诚意,北极航道启用展现了实力,外交回应展现了立场。

这种软硬兼施的策略组合,既解决了当前问题,又为未来合作留下了空间。

从更深层次看,这次事件揭示了一个重要趋势:传统地缘政治的制约力正在弱化。

过去,控制了关键通道就能控制贸易流向,但在数字化和多元化的时代,这种优势正在被稀释。

技术进步和战略创新,让传统的地理屏障变得越来越容易突破。

对中国来说,这次成功应对再次证明了多元化布局的战略价值。

不仅在物流通道上要多元化,在贸易伙伴、技术来源、产业链布局等各个方面都要避免过度依赖。

这种"东方不亮西方亮"的智慧,正是中华文明几千年来应对挑战的经验总结。

对国际社会来说,这次事件也是一个重要的警示。

在全球化深入发展的今天,任何试图通过单边制裁或经济胁迫来实现政治目标的做法,都可能遭遇意想不到的反制。

相反,通过对话协商、互利合作来解决分歧,才是正确的道路。

正如中国古语所说:"人不犯我,我不犯人"。

这种理念不仅体现了中华民族的传统智慧,也为现代国际关系提供了有益的启示。

结语

这场看似突发的外交风波,实则揭示了一个朴素道理:搬起石头砸自己的脚,从来不是什么新鲜事。

随着全球化的深入发展,单边施压的效果只会越来越弱,而合作共赢才是人间正道。

面对类似的国际挑战,你认为什么样的应对最有效?