在阅读本文前,诚邀您点击“关注”按钮,以便后续第一时间接收最新文章推送。您的支持是我坚持创作的动力!

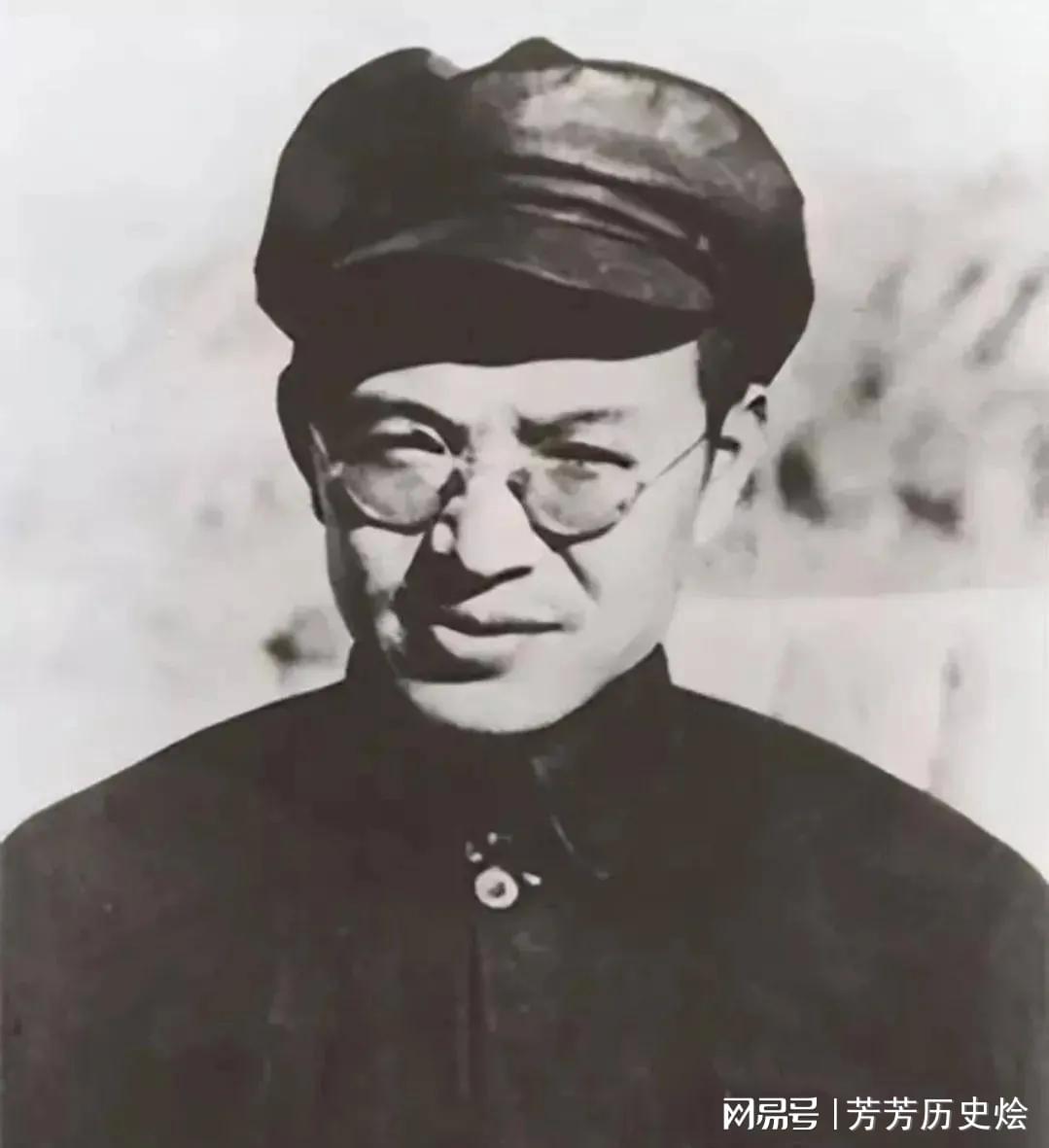

1952年夏,一封来自北京的紧急电报让新疆军政界震动。电报内容简短却极具冲击力:王震立即进京。这位让新疆焕然一新的“王胡子”,为何突然成为被批评的对象?

1949年10月,王震率十万大军进驻新疆,肩负平定叛乱、稳定民心、开展建设的三重使命。这位湖南浏阳出身的将领,以雷厉风行的作风著称。面对新疆复杂的民族宗教问题,他选择用军事化管理“快刀斩乱麻”。

问题出在政策执行方式上。中央西北局书记习仲勋曾明确指示:“游牧区不宣传土改,不提反恶霸、不清算;半农半牧区暂不土改;严格保护畜牧业,牧畜、喇嘛寺、清真寺土地一律不动。”这些政策体现了统战思维和长远考量,但王震与搭档邓力群却选择了相反路径。

他们认为新疆解放初期反动势力蠢蠢欲动,必须用铁腕手段树立威信。实际操作中,他们删除了党报中所有保护少数民族及宗教界的政策内容,追求立竿见影的效果。这种做法虽快速稳定了社会秩序,却引发了少数民族和宗教界的强烈反弹。

王震当时认为,新疆情况复杂,不用强力手段难以快速稳定。但他未意识到,这种“药猛病除”的思路违背了中央的统战方针。

王震的雄心不止于平叛。1950年春,他亲自参与修建和平渠,与指战员拉爬犁运石片,轰动全城。这一举动向新疆各族人民宣告:解放军是来建设的,不是来享福的。

同年,驻疆部队开荒85万亩,生产粮食3427万公斤、棉花37.5万公斤,实现粮油自给。1951年,王震建议撤销第二步兵学校、组建农学院,获毛主席批准并亲自命名为“八一农学院”。1952年8月1日,新疆第一所农业类大学正式开学。

但建设的步伐过快也暴露了问题。王震习惯了战争年代的节奏,看准就干、干了再汇报。许多重大项目和资金使用都是先动手后请示,认为“与其层层请示耽误时机,不如先干起来再说”。水利工程、工厂建设、学校扩建接连上马,王震恨不得一夜之间让新疆赶上内地。

1952年6月,驻苏大使张闻天路过新疆,对两年内的巨大变化感到惊讶,专门写信赞扬。但问题在于程序和规范:中央要求按基本建设程序办事,王震的做法虽效果显著,却在财经纪律上存在漏洞。

习仲勋得知真实情况后震怒。他发现,自己制定的新疆政策被王震和邓力群完全篡改,且已在少数民族和宗教界造成不良后果。他立即向中央报告,指出王震和邓力群在少数民族及宗教界滥捕滥杀,违背统战方针,威胁新疆稳定。

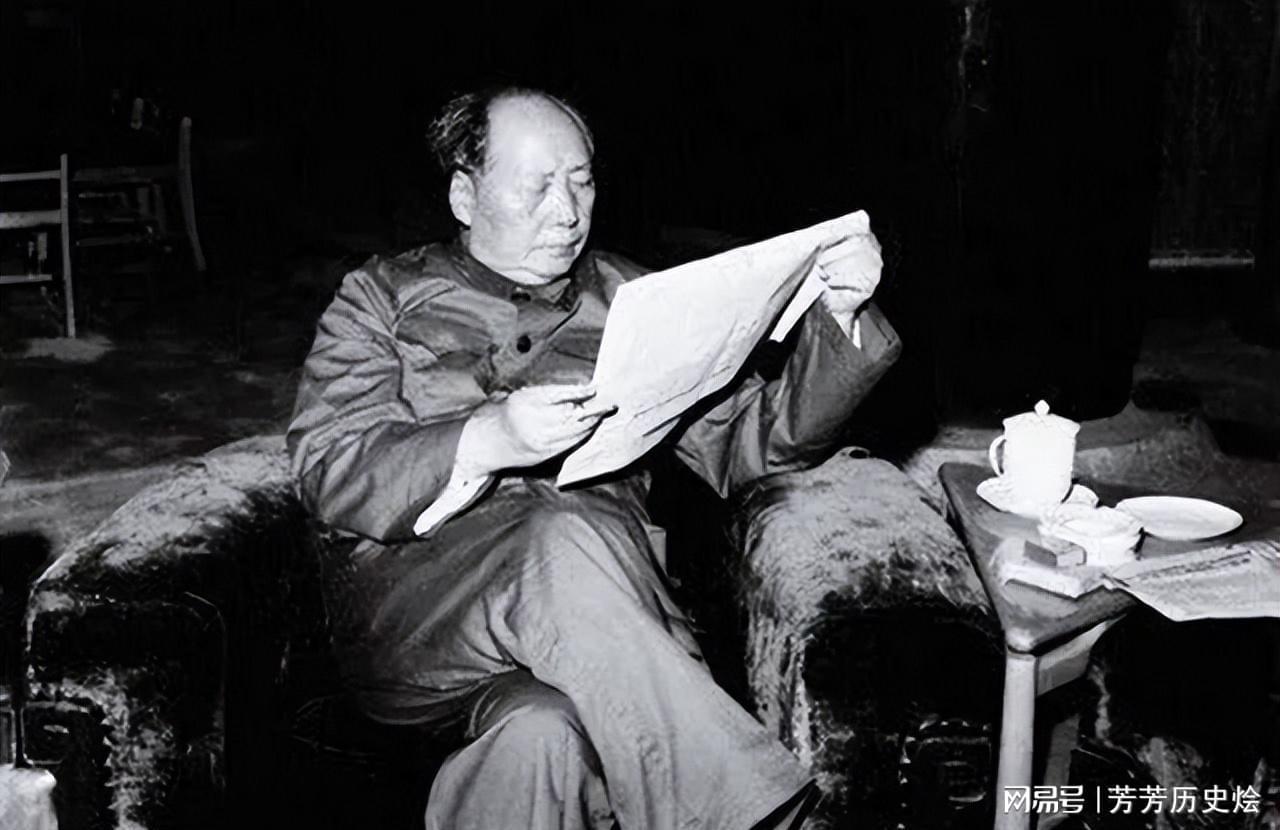

毛主席看到报告后勃然大怒。新疆是中国西部的战略要地,也是多民族聚居的敏感地区。王震的做法不仅违背政策,更可能破坏西部稳定大局。一封措辞严厉的电报发往新疆:王震、习仲勋立即进京开会。同时,毛主席亲自签署紧急指示发给新疆分局。

1952年夏的北京,气氛异常紧张。中南海会议室里,王震面对最高层的严厉批评。毛主席的话简洁有力:“你王震只管新疆的事情,没看到大局!”这句话击中了问题的要害:王震虽把新疆治理得有声有色,经济建设成效显著,但方法过于简单粗暴,忽视了民族宗教工作的复杂性和敏感性。

批评会持续数天,王震被要求深刻检查错误,承认政策执行偏差。这位战场上从未低头的硬汉,第一次感受到了政治工作的复杂性。处理结果很快下来:王震被撤销新疆分局书记、军区政委及新疆财委主任职务,仅保留“军区副司令员(代理司令员)”空头衔,基本不再管地方工作。

1952年11月27日,王震在新疆军区党委扩大会上作最后一次工作报告,专门总结部队农牧业生产工作,强调“实事求是地整顿财经工作,在整顿中巩固成绩,克服缺点错误”。这实际上是他的检讨和告别。

王震离开新疆时心情复杂。他后来对人说:“新疆问题对我一生是最大的打击。”这位戎马一生的将军,第一次体会到了政治挫折的滋味。但新疆在他心中的分量太重了:那里有他倾注心血建设的农场、亲手创办的学校、带领战士开垦的良田。

时间证明了王震工作的方向是正确的。他推动成立的生产建设兵团,后来成为新疆稳定和发展的重要力量。1980年代,已是副国家主席的王震重返新疆,以中央慰问团团长身份看到巨大变化后感慨万千。

他在给中央的汇报中写道:“新疆占我国版图的1/6,是我国自然资源极为丰富的省区之一。新疆雪山积雪径流量就有千亿立方米可供贮留引灌,石油、天然气、水力、煤炭蕴藏量都很丰富。只要奋发图强建‘四化’,全力发展生产,对稳定整个政治局势,是重要关键。”

这时的王震,对新疆工作有了更深刻的认识。他提出“要把新疆工作的着重点放在建设及开发上”,这与当年单纯依靠强力手段的做法形成了鲜明对比。历史证明了经济建设和民生改善才是新疆长治久安的根本。王震当年的探索是有价值的,问题在于方法过于急躁。

1993年3月12日,王震去世。按照他的遗愿,骨灰撒在了天山之巅和石河子垦区。这位一生心系边疆的老将军,最终长眠在他热爱的土地上。

回顾1952年的那场风波,我们看到的不仅是个人的政治挫折,更是建政初期治疆理念的一次重要调整。新疆的稳定和发展,需要的不是简单粗暴的手段,而是科学的治理理念和耐心的建设过程。王震用自己的政治生涯为这个道理付出了代价,也为后人提供了宝贵的历史借鉴。

参考资料:

《情洒天山南北——记王震在新疆》- 国史网,2009年9月1日

《王震与新疆生产建设兵团》- 国史网,2003年9月11日

《李慎明:王震同志晚年关心新疆往事》- 马克思主义研究网,2024年1月11日