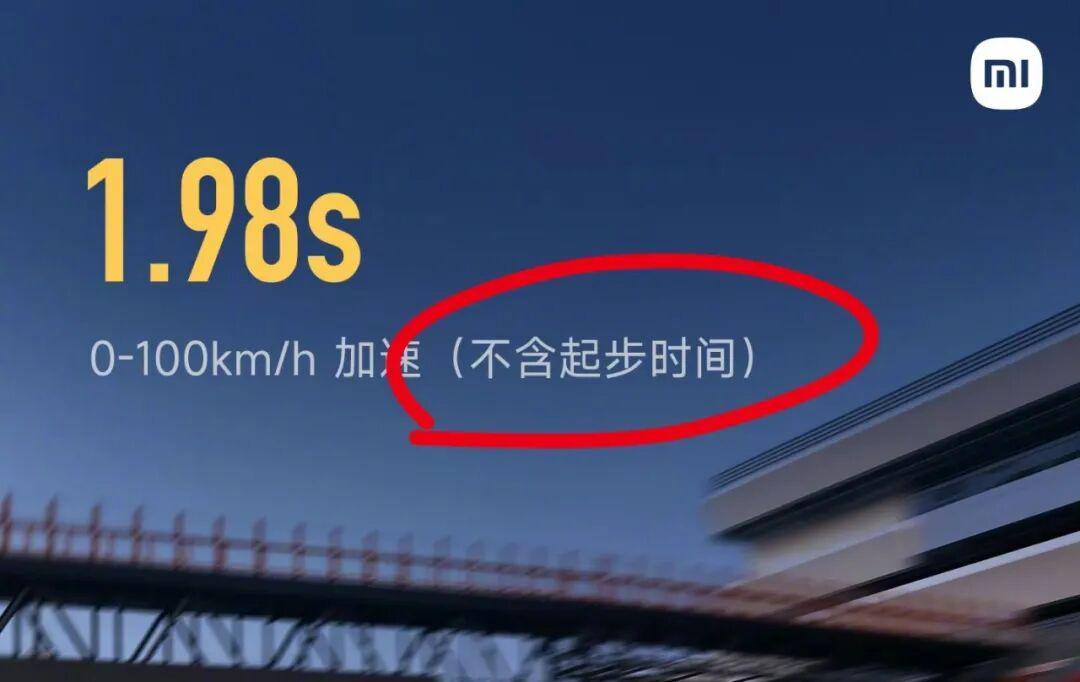

作为购买过6部小米手机、3个智能设备的资深用户,我曾坚信小米是性价比的代名词。但当SU7 Ultra宣传'零百加速1.98秒'时括号内的'不含起步时间'注释,让我开始质疑:这家号称技术驱动的公司,是否正在用数字游戏消耗消费者的信任?

数据迷雾中的加速陷阱

SU7 Ultra的1.98秒加速数据引发技术争议。根据实测数据,当扣除'起步响应时间'后,实际加速成绩变为2.78秒。这种将理论值与实测值混用的宣传手法,与某品牌'海军式营销'形成微妙呼应。更令人困惑的是YU7后排座椅的'135度调节'——比迈巴赫多1度的设计,究竟是技术创新还是数字堆砌?

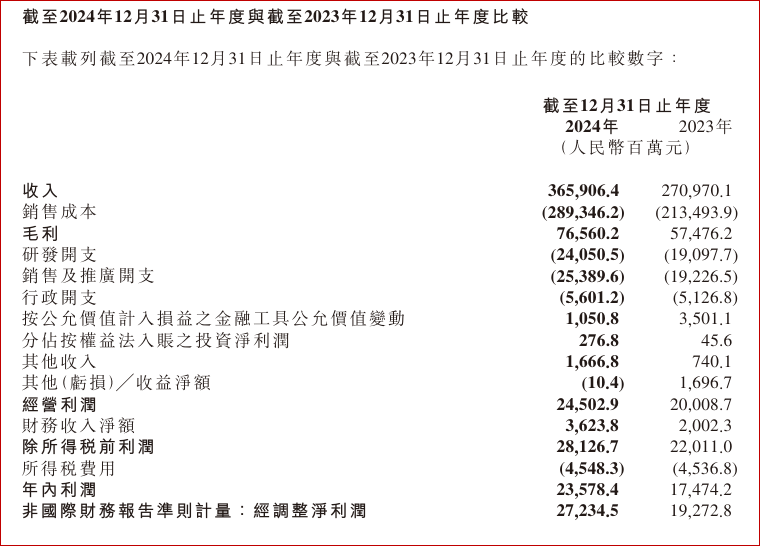

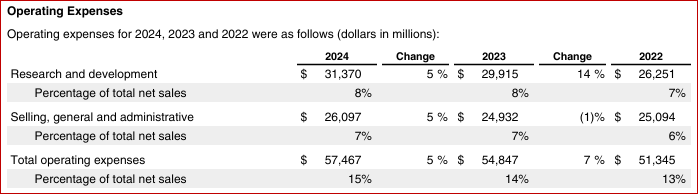

财报揭示的技术投入真相

通过对比三家上市公司财报,技术投入差距触目惊心:

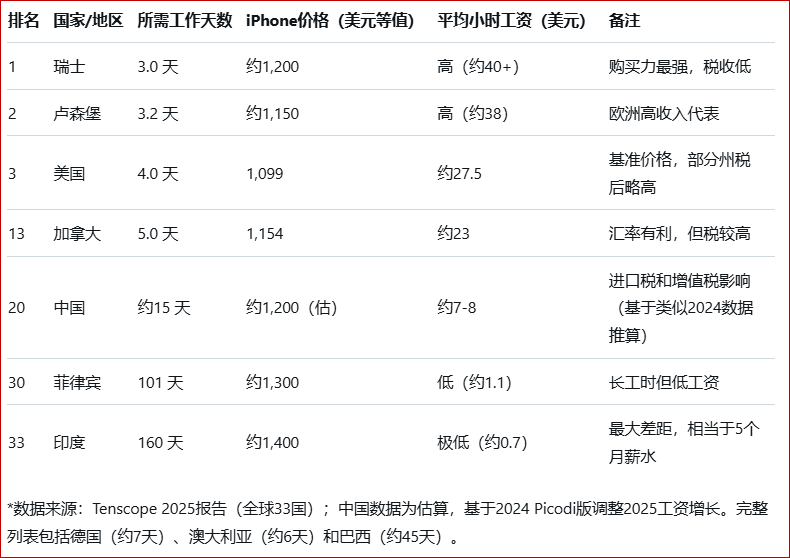

这种差距在具体产品上体现明显:小米17 Pro需中国消费者工作11.7天购买,而iPhone 17 Pro在美国仅需5天。若按同等劳动价值计算,小米旗舰机合理价格应为1709元,而非现行4999元。

自研技术如何惠及消费者?

雷军在发布会上23次强调'自研',但技术投入差距与产品定价形成鲜明对比。当苹果将Face ID等自研技术转化为用户体验提升时,小米的16.8亿种驾驶模式更多成为营销话术。消费者真正需要的是:

正如某车企CEO所言:'真正的技术突破应该让消费者用脚投票,而不是用PPT投票。'

结语:技术对标需要诚意

当小米产品矩阵扩展至32个品类时,其年均研发费用仍不足苹果的十分之一。这种'广撒网'式的研发策略,与苹果'聚焦核心'形成鲜明对比。对于消费者而言,我们期待的不仅是发布会上的数字狂欢,更是技术投入带来的真实体验提升。

数据不会说谎:每年149亿与1802亿的研发差距,12倍的投入鸿沟,不是靠'对标'二字就能跨越的。真正的技术自信,应该体现在让消费者以合理价格享受创新成果,而非用数字游戏制造营销泡沫。

参考资料:

[1] 小米财报:https://ir.mi.com/zh-hans/financial-information/quarterly-results

[2] 苹果财报:https://investor.apple.com/investor-relations/default.aspx

[3] 特斯拉财报:https://ir.tesla.com/-disclosure