2025年秋季,国际权威学术期刊《细胞》刊登了一项来自中国的突破性研究——山东农业大学张宪省教授团队成功破解植物细胞全能性分子机制,为全球作物育种技术开辟全新路径。这项持续二十年的探索,不仅解开了1902年德国植物学家哈勃兰特提出的世纪谜题,更可能重塑全球种业竞争格局。

细胞全能性:从神话到现实的跨越

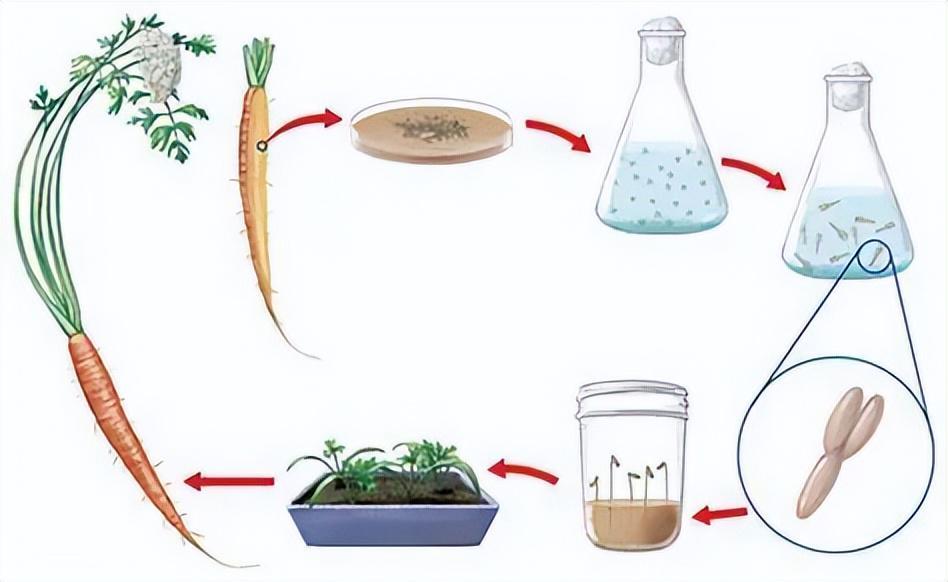

植物细胞全能性概念如同农业领域的'孙悟空神话'——单个细胞具备发育成完整植株的潜能。山东农大团队发现,当叶片气孔前体细胞的SPCH基因与人工诱导高表达的LEC2基因相遇时,会触发细胞重编程的'启动开关'。'这就像驾驶汽车,既要插入钥匙(SPCH),也要踩下离合器(LEC2),车辆才能启动',核心成员苏英华教授这样比喻。

研究团队通过精密实验,绘制出体细胞转变为全能干细胞的全景图谱。在内源生长素的推动下,普通体细胞会跨越'命运分水岭',踏上胚胎发育的征程。这项发现为'设计育种'提供了理论支撑,未来育种专家或许能像设计师般'定制'作物品种。

跨国巨头战略调整背后的产业暗流

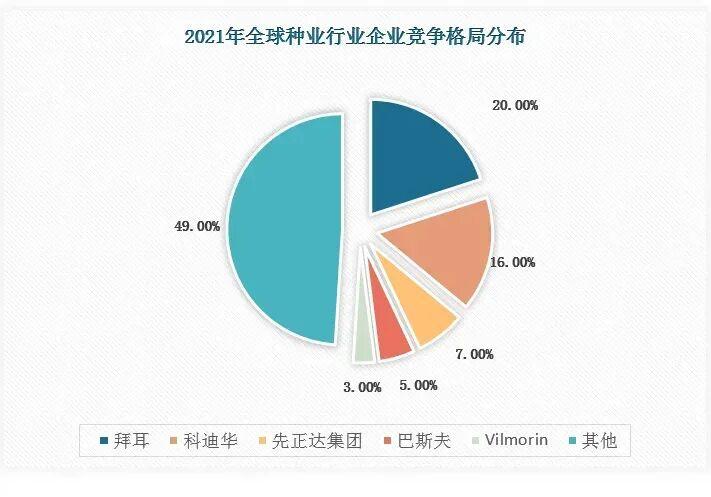

就在中国科研团队收到论文录用通知的同时,全球种业巨头科迪华传出重大战略调整信号。这家由杜邦与陶氏农业板块合并重组的企业,正考虑剥离农药业务,此举被市场解读为应对全球种业竞争格局变化的防御性措施。

目前,科迪华、拜耳等跨国企业通过专利壁垒和'种子+农药'捆绑销售,控制着全球高端种子市场。数据显示,这些企业掌握着超过60%的玉米、大豆等主粮作物专利,形成'技术-市场'双重垄断。但科迪华最新财报显示,其种子业务保持稳健增长,农药业务却出现下滑,这或许解释了业务拆分的深层动因。

中国种业的突围之路

'种子是农业的芯片',这句行业箴言在中国有着特殊含义。改革开放初期,中国蔬菜种子市场曾被国外品种占据70%份额,农民不仅需要支付更高费用,还面临供货风险。如今在山东寿光——这个被誉为'中国蔬菜之乡'的地方,国产种子市场占有率已突破70%,培育出媲美进口品种的优质蔬菜。

山东农大的基础研究突破恰逢其时。传统育种依赖经验与运气,如同'大海捞针';而新发现的分子机制使科学家能精准调控植物再生过程,将新品种培育周期从十年缩短至数年。这对于应对气候变化带来的粮食安全挑战具有战略意义。

技术革命与制度创新的双重驱动

中国种业的崛起离不开政策支持。2025年6月实施的新版《植物新品种保护条例》,标志着知识产权保护体系的重要升级。与此同时,山东农大团队已启动技术转化研究,探索将实验室成果应用于田间地头的可行路径。

全球种业正呈现多元化竞争态势。科迪华等传统巨头将研发重点转向杂交小麦、矮秆玉米和基因编辑技术,反映出行业应对粮食安全挑战的新思路。而中国科研机构与企业的协同创新,正在打破跨国公司的技术垄断。

'我们不仅要解决科学问题,更要让科技成果惠及农民',山东农大研究团队表示。这场始于细胞层面的革命,正在改写全球种业的竞争规则。当中国智慧遇上农业科技,世界或许将见证一个更公平、更创新的种业新时代。

参考资料

1.中国科学院官网:《植物细胞全能性研究获突破性进展》

2.山东农业大学新闻网:《我校在植物细胞全能性机制解析方面取得重大突破》

3.《科技日报》:《种业创新:从跟跑到并跑》

4.《经济参考报》:《中国种业:在创新中崛起》

5.寿光市人民政府官网:《寿光蔬菜种业发展报告》

6.科迪华公司2024年年度财报

7.国际植物新品种保护联盟官网:《植物新品种保护趋势报告》