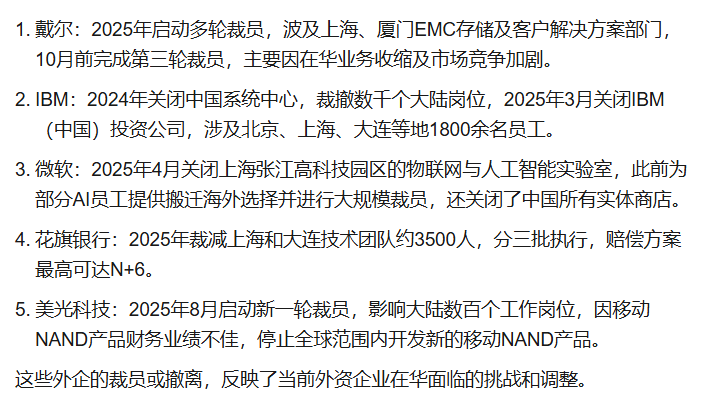

近期,戴尔上海五角场办公室的大规模裁员事件引发广泛关注,相关话题一度冲上热搜榜。事实上,这并非戴尔首次在中国市场进行人员调整——2025年以来,该公司已在上海、厦门等多地启动多轮裁员计划。据内部人士透露,仅10个月前完成的第三轮裁员就涉及多个业务部门,主要原因是戴尔在中国市场的业务收缩以及整体经济环境变化。

值得注意的是,戴尔此次裁员给出的补偿方案颇为慷慨:员工可获得'N+3'的离职补偿(N为工作年限)。不过,这并非戴尔首次在中国市场进行大规模人员调整——早在2024年8月,该公司就曾单日裁撤1.25万名员工,创下当时外企在华裁员规模之最。

更值得关注的是,这种裁员潮并非个案。今年6月,美国著名零售银行花旗银行宣布对其在上海、大连的技术部门进行裁撤,涉及员工达3500人。该行给出的补偿方案更为优厚:'N+6'的离职补偿。这一数字不仅远超国内标准,甚至在跨国企业中也属罕见。

存储芯片巨头美光科技也在今年8月启动新一轮裁员,同样提供'N+6'的补偿方案。但与单纯裁员不同的是,有消息称美光可能正在酝酿撤离中国市场的计划。无独有偶,微软今年4月关闭了上海张江高科技园区的物联网与人工智能实验室,此前已关闭所有中国实体门店。

更早的2024年,IBM关闭了在中国的投资公司,北京、上海、大连等地的近2000名员工在短短三分钟内收到裁员通知。这些案例表明,外企在华调整已非个别现象,而是形成了一种趋势。

尽管这些外企提供的裁员补偿普遍优于国内标准,但对于长期习惯高薪、双休工作环境的员工而言,重新适应当前竞争激烈的职场环境仍是一大挑战。那么,究竟是什么原因导致这些跨国企业纷纷调整在华战略?

要理解这一现象,需回顾这些企业当初为何选择进入中国市场。吸引它们的并非单纯的人际关系,而是中国庞大的市场潜力——拥有14亿人口的全球最大消费市场。此外,相对低廉的运营成本,尤其是人力成本优势,也是重要考量因素。曾几何时,3000元月薪就能招聘到大学本科毕业生,这种人才红利为外企创造了可观的利润空间。

然而,当前形势已发生根本性变化。随着本土企业的崛起,各行业市场竞争日趋激烈,早已从蓝海变为红海。同时,城镇化进程的完成使得一线和新一线城市的生活成本大幅上升,低工资策略已难以吸引到所需人才。当成本优势和市场红利同时消退,外资企业的撤离也就成为必然选择。

这些跨国资本如同敏锐的猎手,始终在寻找成本更低、利润更高的投资目的地。它们的撤离不仅反映了中国经济结构的转型,也预示着全球产业链正在经历新一轮的重构。