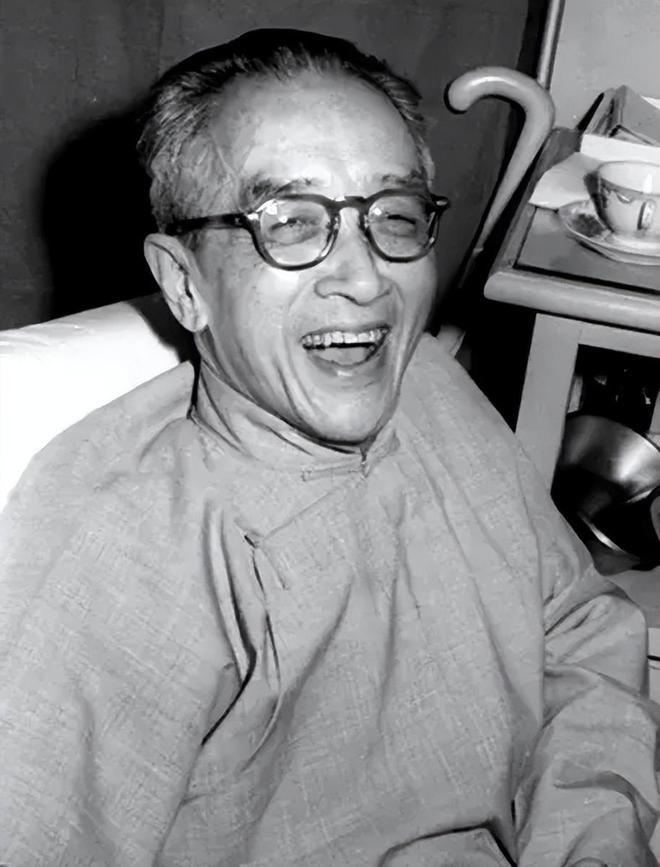

1954年10月12日,纽约曼哈顿的午后闷热难耐。刚结束哥伦比亚大学座谈的胡适被西方记者追问:“若毛泽东今日报考北大,贵校会录取吗?”这位六十三岁的前北大校长推了推金丝眼镜,轻笑回应:“以他的底子,压根考不上。”此言一出,大厅内泛起轻微哄笑,闪光灯此起彼伏。胡适看似轻松的调侃,实则将两位历史人物重新推上舆论风口。

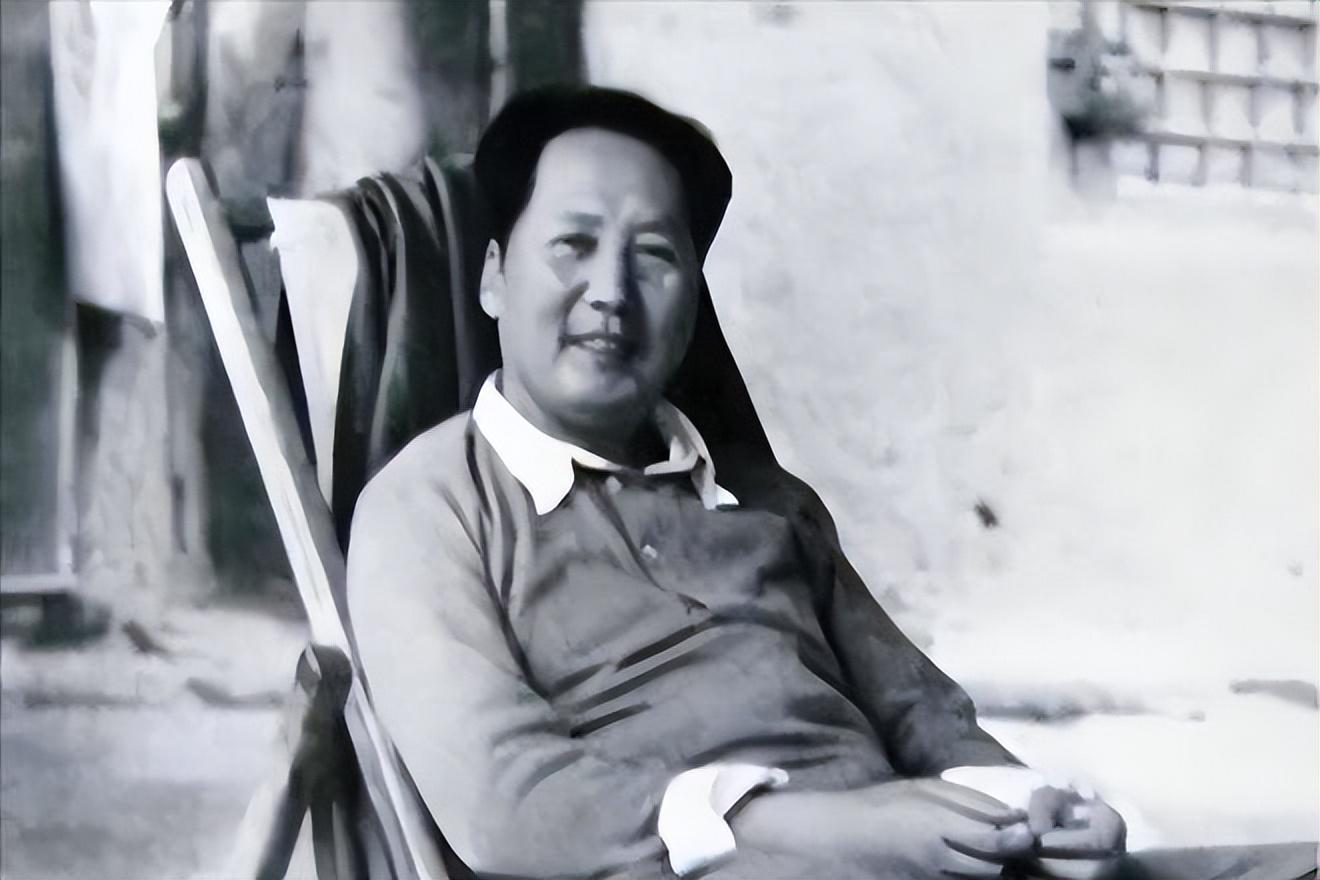

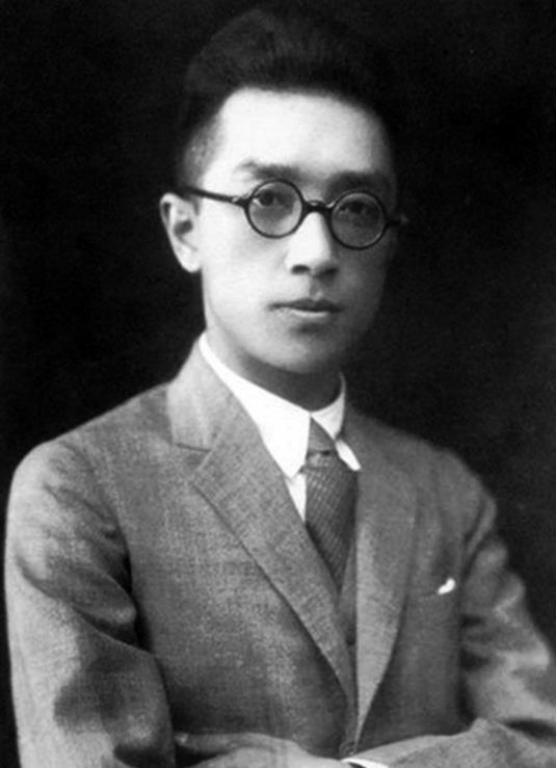

这场对话绝非偶然。追溯至1910年代,两人同在北大红楼留下足迹:胡适是“实验主义”的旗手,毛泽东则是图书馆的勤杂工。1918年秋日,二十五岁的毛泽东经杨昌济推荐入职北大图书馆,每日清晨五点整理书架,七点便见胡适携讲义查古籍。某日过道相遇,毛泽东擦去《新青年》书尘,低声问道:“胡先生,何处能觅改造之法?”这场短暂对话,埋下了日后思想分野的种子。

档案显示,1919年春毛泽东至少旁听胡适课程十余次。当胡适在讲台上阐述“小规模改良”时,这位湖南青年却将目光投向窗外操场。课后他常将笔记塞入外套,转而奔赴琉璃厂购置《资政新篇》与谭嗣同遗集。这种将实证主义与革命思想并置的阅读方式,在当时堪称特立独行。

1920年上海“问题研究会”章程中,毛泽东仍谦称“参考胡适之建议”。但三年后北伐浪潮中,胡适在《现代评论》呼吁“渐进非暴力”,毛泽东则在广州农运讲习所划出红线:“胡先生钥匙多,却难开农民心锁。”这种分歧在1931年九一八事变后彻底公开化——胡适著《四年苦耐论》寄望国际调停,毛泽东在瑞金拍案疾呼“抗战无条件”。

即便如此,两人仍保持学术礼数。毛泽东特地将样书寄往北平,扉页题写“祈请指正”;胡适收书后仅在日记记下:“毛著未脱策略口吻。”1936年埃德加·斯诺赴陕北时,毛泽东特意托其转交《论持久战》给胡适,这份隔空对话的用心耐人寻味。

1945年重庆谈判将分歧推向高潮。胡适身着月白长衫举杯建议:“英国工党通过合法斗争改造社会,贵党何不效仿?”毛泽东吐着烟雾低声道:“议会是好工具,但需先让工农有手可握。”这幕被《时代》周刊用整版报道的对话,成为两种道路选择的经典注脚。

1948年北平南苑机场,胡适揣着院中冻土登机。当看见跑道外“反饥饿、反内战”的红旗时,他在日记中写下:“故国难留,润之不可测。”三周后,毛泽东在石家庄前线批阅国统区报纸,对胡适“革命若无制度框架如无盖之屋”的言论,仅笑着对叶子龙说:“胡先生还是书卷气。”

回到1954年那个引发争议的午后,当胡适的“考北大”言论传至中南海时,毛泽东正在审阅宪法草案。听完秘书汇报,他端起茶杯轻叩桌沿:“北大当年要熟拉丁文、德文的学生,我没那本事,他说得对。”随即话锋一转:“但中国这本千年旧账,总得有人去算。”房中众人屏息,只见主席已埋首文件之中。

1962年台北细雨中,胡适在“中央研究院”会议突发心脏病,倒地时喃喃“润之……”二字。次日新华社简讯仅六十字,无任何评论。毛泽东则将《尝试集》移至书桌,在《留学日记》页用铅笔圈出:“好读书,求真理。”窗外风声掠过晚树,历史长卷在此定格。

这段跨越半个世纪的对话,最终留下两行深刻印记:一个坚信渐进改良,一个选择彻底变革;同从北大红楼出发,却走向两个截然不同的方向。