“妈,我得知道,大哥究竟是谁的孩子?”1998年秋,病房的灯光略显冷清,陶斯亮压低声音,仿佛在递交一份迟来的家事急件。彼时,曾志已至风烛残年,但神情依然克制。她先是沉默,随后轻轻点头,表示一会儿再讲。

这疑问并非突如其来。早在1988年,曾志回到郴州寻找夏明震的墓地,却发现旧址已被公路覆盖,她怔立良久,心中五味杂陈。十年后,地方为夏明震在烈士陵园立碑,曾志因病未能亲自前往,只嘱咐女儿代行凭吊。

时间回溯到半个世纪前。1951年,中央慰问团路过井冈山,曾志托人带去一张纸条。纸条内容简短,只求找到一人——石礼保。她希望能找回那个在出生26天后便托付给他的婴儿。

此前,新中国刚成立,曾志担任广州市委书记,公务繁忙,但对孩子的牵挂却日益加深。井冈山区副区长接手此事,多次走村串户询问,最终回报石礼保已牺牲,但疑有一子石来发。经过核实,大致确定石来发就是她的骨肉。消息几经辗转,终于让她定了心。

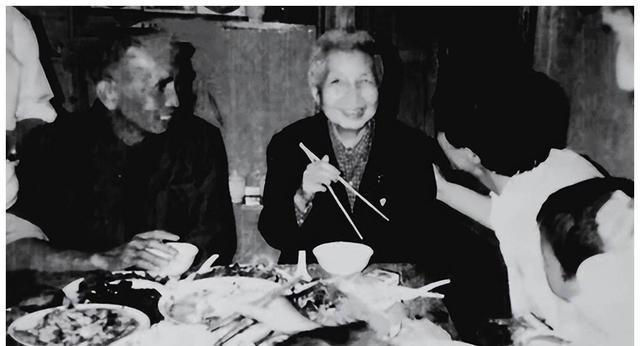

那年,23岁的石来发被安排南下广州。母子重逢时,曾志一眼便愣住,眉眼间像极了他的父辈。对照之下,血缘的影子不言而喻。石来发站得笔直,眼神却略显羞涩。他谈起自己的童年,井冈山失守后,他6岁便父母双亡,只与一位盲眼外婆相依为命。那时,他靠讨饭吃、吃百家饭才熬过年景。新中国成立后,他分到了田地,日子才慢慢稳定下来。

曾志听完,想把儿子留在身边,补偿这些年的亏欠。话未说完,石来发便婉拒了。他说要回井冈山,为外婆养老送终。语气虽不硬,但却坚定不移。

这是一处城市与山里的对照,母子的念想并不相反,只是路不同。曾志尊重了他的选择,转而开始定期寄工资回山里。石来发也常寄来井冈山的笋干与茶,往复书信中彼此报平安。

再往前推到1926年,15岁的曾志进入湖南农民运动讲习所,学习七分政治、三分军事。她喜欢操练,即使被踢被骂也不退缩。那次众女生抗议换教官,她没有跟从,因为她一心想当兵。

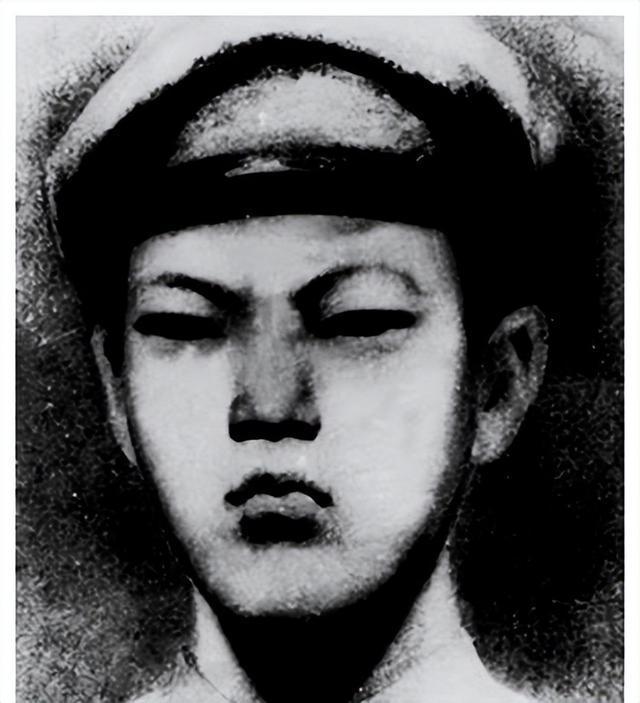

毕业前,她被派往衡阳农民协会,任妇女干事,住进妇女部的机关房。衡阳公开身份的党员不多,夏明震便是其中之一。他是夏明翰的弟弟,办事爽利。彼时形势转紧,“四一二”政变将临,二人匆匆成婚,未及甜蜜便分头潜伏。

“马日事变”后,武装转入山地游击,郴州一线风声更急。1928年春,朱德部队辗转至宜章,乘势攻占郴州,湘南暴动扩展。国民党大举“围剿”,地方势力搅动民团,矛盾激化。夏明震遇害,胸前三四刀,满身刀痕。曾志在河滩收殓,未敢久留。她把烈士安放好,马上投入郴州善后。追悼会也没去,只记得一个大概的埋葬点。

郴州事了后,她上井冈山,经人介绍与蔡协民结合。此事在回忆录里亦有片段提及。严格说来,那时她已怀着夏明震的孩子。孩子出生26天后,就托付给了副连长石礼保。

转年,战事频仍,部队多线转移,带婴不便,这一托便是二十多年。此后,蔡协民赴前线,多半牺牲于敌后行动。相关细节有分歧,但大致相近。解放后,曾志在广州任要职,才真正有余力回望个人命运的缺口。

1951年的那张纸条,像一把钥匙,把母子重新牵到一处。再跳回到1998年的病房,陶斯亮追问:“若大哥是夏家的血脉,夏家会更安慰些。”曾志想了很久,轻声道:“石来发长得和夏明震一个样子。”她又补了一句:“都是烈士后代,不要搞那么复杂。”语速慢,却坚决。

事实上,早在广州重逢那次,石来发便知晓另一位“父亲”的名姓——蔡协民。为纪念两位父辈与养父,他改名“蔡石红”。这一改,既致敬也自勉。1988年找墓未果,是曾志的遗憾。十年后立碑,她托女儿去,像补上一角拼图。

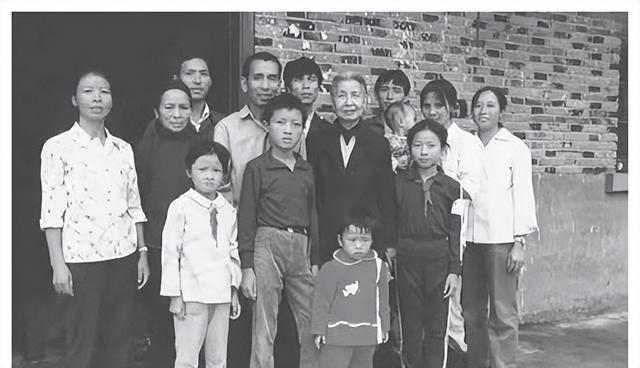

末了,2001年石来发病逝。他的两个儿子入夏家族谱,名字里加了“石夏”。此前,他们已在石家、蔡家谱中留名。族中商量再三,决定新添者另立“石夏”。这既记夏门五烈,也记那位普通却敢担的养父。两边的情义,都不轻。

回望全局,几处转折清晰:1928年的牺牲,改变了曾志的婚姻与亲缘走向;1951年的纸条,重启了母子关系,也让战时托孤有了回声;1998年的追问,使私密家史公开化,但说法仍带克制,不走极端。因果并非直线,革命的宏大叙事,落到一个家庭,是碎片式的聚散。

广州与井冈山,一南一北,既是地理距离,也是时代裂缝。对照着母亲想聚拢,儿子求尽孝。这并不冲突,只是各担一端。有研究认为,石来发幼年求食的经历,塑造了他后来的坚忍与简朴。他少言寡语,寄特产多过寄话。这样的人,往往把情义埋在日常里。

曾志去世后,骨灰安葬井冈山。选址不张扬,只在松林背风处。陶斯亮把真相告诉大哥的家人。她回忆那天屋里很安静。“知道了就好。”有人低声应。大概,这已是最稳当的。

家族史的意义,不只是认祖归宗,更是把牺牲与善意记住。石来发的“石夏”,就是这样的记号。两边姓氏并排,彼此成全。至此,那张1951年的小纸条,终于有了完整的落点,也把井冈山与广州牢牢缝在了一起。