2024年9月27日,环球网旗下平台披露了一则重磅消息:我国在人工合成燃料领域取得关键性突破,一种名为“液态阳光”的新型清洁燃料正式进入公众视野。这种燃料不仅燃烧产物仅为水和二氧化碳,还能通过碳捕集技术实现接近零排放的环保目标,为全球能源转型提供了全新思路。

近年来,国内成品油价格频繁突破8元大关,私家车主的出行成本显著增加。油价上涨的背后,是复杂的国际与国内因素交织。石油不仅是交通工具的动力来源,更是现代工业体系的核心原料——从化妆品基础成分到工程机械润滑剂,几乎无处不在。

中国对原油的需求持续旺盛,但国内探明储量有限,且多数资源埋藏深度大、开采难度高,导致每年需依赖大规模进口。俄罗斯、沙特阿拉伯等产油国长期是我国主要供应方,尽管进口渠道多元化,但全球原油市场价格波动仍直接影响采购成本,最终反映在零售油价上。

此外,从原油提炼到终端销售的过程也推高了成本。原油需经过炼化厂复杂的分馏与精制流程,才能产出符合标准的汽柴油产品,随后通过铁路、管道或油罐车运输至区域储油基地,再配送至各地加油站。整个链条涵盖物流、仓储、人力及管理开支,层层叠加使得终端售价居高不下。

更关键的是,成品油在我国还需承担增值税、消费税等多种税费,这些法定支出同样计入最终售价。出于对能源安全和经济稳定性的双重考量,国家早已着手探索替代路径——能否通过人工方式制造汽油,从而降低对外部资源的依赖?

这一设想并非空想。事实上,自数年前起,科研机构便已悄然布局相关研究。2022年3月,中科院大连化学物理研究所传来突破性消息:千吨级二氧化碳加氢制汽油装置成功完成连续运行试验!这一成果标志着“人造汽油”不再停留于实验室概念阶段,而是迈出了通向产业化的关键一步。

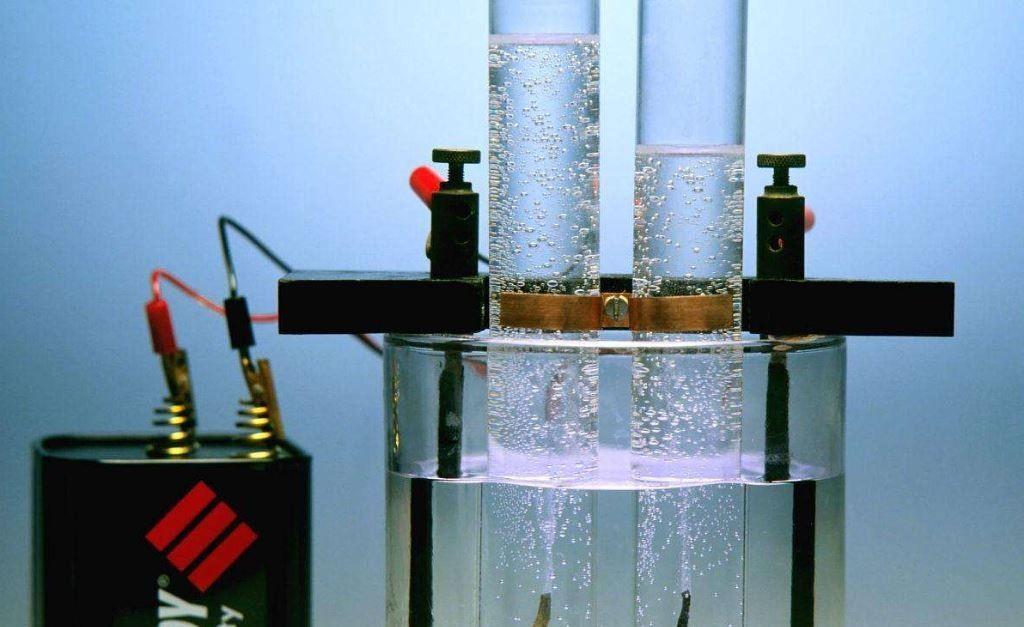

将二氧化碳转变为可燃液体燃料,看似神话,实则依托严谨的化学反应机制。核心原理是利用氢气与二氧化碳发生催化加氢反应,生成碳链结构类似于传统汽油的烃类化合物。然而,这条技术路线充满挑战——二氧化碳分子极为稳定,化学活性极低,难以直接参与反应,素有“惰性气体”之称。

过去尝试多采用间接法,即先将二氧化碳还原为一氧化碳,再进一步合成燃料。但此类方法副反应频繁,容易生成大量甲烷而非目标产物汽油组分,收率始终不理想。中科院大连化物所团队之所以实现突破,关键在于自主研发出一种高效复合催化剂。该催化剂以四氧化三铁为主体框架,掺杂钠元素进行改性处理,显著提升了反应选择性和转化效率。

在特定温度与压力条件下,该催化剂能引导二氧化碳与氢气直接合成C5-C12范围内的液态烃,正是汽油所需的主要成分。历经小试验证、中试放大直至千吨级示范装置稳定运行,技术成熟度已达新高度。实验数据显示,二氧化碳与氢气的整体转化率高达95%,所产汽油辛烷值超过90,完全满足国VI排放标准要求。这意味着它不仅能直接用于现有燃油汽车,还具备更低的污染物排放特性。

当然,也有观点提出质疑:整个过程需要消耗大量能量,是否存在“入不敷出”的问题?确实,在当前技术水平下,合成过程所需的电能或热能投入可能高于燃料本身释放的能量。但研究人员强调,其战略价值并不在于能量净收益,而在于实现能量形态的高效储存——将风能、太阳能等间歇性可再生能源转化为便于运输和使用的液体燃料。

这就相当于把“看不见摸不着”的电力封装进油桶,解决了新能源发电不稳定、难储存的核心瓶颈。目前,千吨级示范项目已投入实际运行,虽然年产量仅为1000吨左右,但已具备商业化雏形。未来若实现规模化复制,单位成本有望进一步压缩。

“能源大国”四个字承载着民族复兴的深切期待。但要真正跻身这一行列,仅有技术创新远远不够,还需构建完整的能源生产、储备与输出体系。石油为何能主导全球能源格局百年之久?不仅因其储量庞大,更在于其卓越的实用性——液态形态赋予其高能量密度和便捷的储运优势,加满一箱油即可支持车辆行驶数百公里,补能效率远超当前主流电动车。

相比之下,光伏、风电等绿色能源虽取之不尽,却面临一个致命短板:储能困难。电力一旦发出就必须即时使用,缺乏经济高效的长时储能手段;电池技术尚未实现革命性突破,充电速度也无法媲美加油体验。而“人造汽油”的诞生,恰恰提供了破局思路。

它以二氧化碳和绿氢为原料,通过催化反应将可再生能源固化为液态化学能。此举不仅为风能、光能找到了落地应用场景,还能有效回收工业排放的二氧化碳,推动形成闭环碳循环系统。设想一下:未来可用海上风电电解水制氢,同时捕集钢铁厂、水泥厂排出的CO₂,两者结合合成清洁燃料。

如此一来,既减少了温室气体排放,又创造了高附加值能源产品,真正实现环境与经济双赢。值得一提的是,我国首个海上二氧化碳封存项目已于2025年9月累计封存量突破1亿立方米,年封存量超4000万立方米,部分油田还试点应用CO₂驱油技术提升采收率,践行“以碳驱油、以油固碳”的创新模式。

从国家安全角度审视,一旦“人造汽油”实现大规模量产,我国对进口原油的依存度将显著下降。我们将摆脱国际油价剧烈波动的影响,甚至具备向海外输出整套技术方案的能力。尽管现阶段仍面临能耗偏高、设备投资大等现实难题,但正如科研人员所言,随着光伏发电成本持续走低、电解水制氢效率不断提升以及工艺流程不断优化,这项技术的发展前景十分广阔。

或许不远的将来,由中国制造的合成燃料不仅能全面覆盖国内需求,还有望成为全球能源市场的重要供给力量。理想虽远大,但每一步都需踏实前行。

“人造汽油”的成功研发,不只是单一技术的胜利,更是一场能源认知的深刻变革。它让我们意识到,曾经被视为污染源头的二氧化碳,其实蕴藏着巨大的资源潜力;曾经以为遥不可及的“三元汽油梦”,正在一步步变为现实。

尽管前路仍有诸多障碍待跨越,但方向已然清晰,步伐日益坚定。无论是保障国家能源自主可控,还是助力实现碳达峰、碳中和战略目标,亦或是增强我国在全球能源治理中的话语权,这项技术的意义早已超越“便宜加油”本身。

它的背后,凝聚着无数科研工作者多年如一日的坚守,也体现了国家在前沿科技领域的长远布局与战略定力。

对于普通民众而言,或许无法完全理解其中复杂的催化机理,但我们能切身感受到科技进步带来的希望:更清澈的空气、更亲民的出行成本、更自主的能源未来。通往能源强国的道路仍需时间检验,但可以确定的是,每一次这样的突破,都在为中国在全球能源版图中赢得更多主动权增添砝码。

新能源车不香了?人造汽油研发成功,1升2.17元,比用电更环保——2024-09-27 14:44·科技眼

我国首个海上二氧化碳封存项目累计碳封存量突破1亿立方米——光明网 2025-09-10

二氧化碳制汽油成功,中科院大连化物所出品——澎湃新闻 2022-03-12

中科院重大科技突破:二氧化碳变汽油技术升级——界面新闻