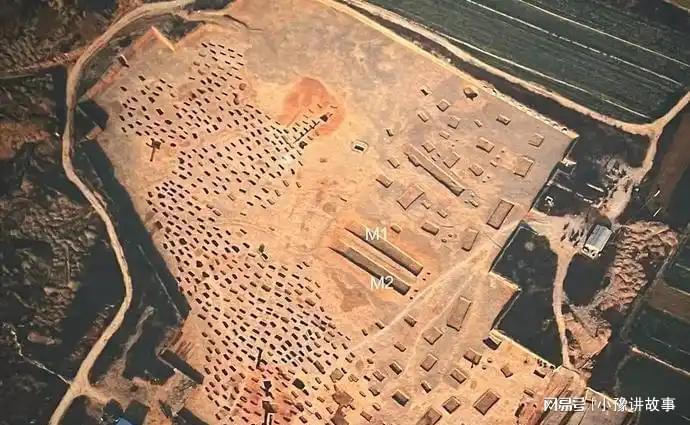

2004年秋,山西绛县的一处工地尘土飞扬。当考古队员的铲子触碰到一块硬物时,谁也没想到,这竟是揭开一段被遗忘历史的钥匙。清理出的青铜簋底部,被泥土覆盖的铭文在刷净后显露出两个字——倗国。这两个字,让现场瞬间安静下来。

翻遍《史记》《左传》,在西周那堆封国名录中,从未出现过倗国的名字。这就像公司年会上,突然冒出一个没在花名册上的人,却声称自己为团队拼过命。然而,随着后续挖掘的深入,上百件青铜器陆续出土,铭文逐渐清晰:倗国是由狄人建立,与邻近的晋国有过交锋,还曾与燕国联姻。这样一个有血有肉的国家,在史书中却连个注脚都没有。

这并非因为倗国太过弱小,而是写史的人根本没把它放在眼里。在中原文人的笔下,西周的历史是周天子带领晋、齐、鲁这些“大区经理”进行治理的宏大叙事,哪会关注角落里的“小项目组”?这就是历史的A面与B面——书里写的是英雄传,地下埋的却是草台班子。

史书的A面,总是将历史梳理得井井有条。《史记》记载西周,是“封邦建国,以藩屏周”;描述楚汉争霸,则是刘邦的雄才大略与项羽的悲壮结局。每段故事都有主角,每场战争都有“必然胜利”的理由。就像看公司宣传册,全是融资成功、市场扩张的高光时刻,没人提及办公室里的鸡毛蒜皮。

但考古一挖,B面的“混乱”便无处遁形。2007年,山西翼城大河口村再次挖出古墓,青铜器上的字更加直接:霸国。与倗国是“亲戚”,同属狄人部落,连墓主人的名字都刻得清清楚楚——“霸尚”“霸仲”。

这两个国家,就像躲在晋、燕这些“大厂”缝隙里的小公司。它们也搞生产(铸青铜器),也搞合作(联姻),也搞竞争(与晋国摩擦)。可史书里没有它们的位置,直到两千年后,青铜器才替它们喊了声“我们存在过”。

不仅被遗忘的国家如此,连史书里有名有姓的人,B面也藏着惊喜。1983年,广州南越王墓的发掘,揭开了南越王赵眜的真实面貌。史书里称他为“赵胡”,但墓中出土的玉印上,螭虎纽上刻着“赵眜”。印泥残留在印面,说明这不是陪葬的摆设,而是他生前天天使用的。

专家后来才弄明白:“赵胡”是他与汉朝打交道的“官方名”,显得自己归顺中央;“赵眜”则是他在南越的“本名”,是族人称呼的。史书一句“赵胡立十二年卒”,把他在汉、越之间的身份焦虑全抹去了,只留了个冷冰冰的代号。

墓中还有更“不英雄”的细节:赵眜的尸骨上有龋齿,牙釉质都蛀了。这说明他日常吃不少甜食,并非史书里那种只懂权谋的君主。他也会牙疼,也会像普通人一样,惦记今天吃点啥好的。

历史的B面,更多的是连名字都没留下的“草台人”。甘肃敦煌的悬泉置,是汉朝丝绸之路的驿站。20世纪90年代,这里挖出一堆竹简,全是驿站的“工作日志”。有个叫“弘”的站长,25岁上任,一干就是十几年。

竹简上记着他的日常:今天接待了西域来的小国王,用了3斤羊肉;明天护送和亲的公主,少了两匹马,得上报;后天士兵张三请假,说肚子疼,要找郎中。这些破事,《汉书》里提都不提。史书只写“张骞通西域”“丝绸之路畅通”,可没人说,这条路上有多少个“弘”,天天算粮草、管马匹、处理员工请假,把宏大的“丝路”,拼成了一地鸡毛的日常。

还有2002年湖南里耶挖出的秦简。里面全是秦朝的行政文书,有个简牍写着:“仓佐某上报,本月粮仓损耗三斗,因老鼠偷吃,已捕鼠十只。”这就是秦朝“高效治理”的B面——不是史书里“书同文、车同轨”的宏大叙事,是小吏跟老鼠斗智斗勇,还要写报告的琐碎。连皇帝都不知道的角落,藏着无数这样的“草台操作”。

最戳人的是云梦秦简里的两封家书。1975年,湖北云梦挖出的秦墓里,有个叫黑夫的士兵,给家里写了封信。字歪歪扭扭,没提一句“为国捐躯”,满纸都是“妈,快给我送钱来,夏天到了,再寄件夏衣”“要是钱不够,就找邻居借点”。

他的兄弟惊,也写了封信,抱怨“打仗太苦,伙食差”,还让家里“别忘了给我求个平安符”。史书里的秦朝士兵,是“虎狼之师”,是横扫六国的利器。可这两封家书告诉你,他们也是被拉去打仗的农村青年,会想家,会缺钱,会怕疼。

这些B面的故事,从来不是史书的主角。因为写史的人,总爱挑“正确”的、“光荣”的写。就像公司公关稿,只会写CEO的战略,不会写前台小妹的考勤。可历史从来不是只有英雄和王朝,是无数个倗国、无数个赵眜、无数个弘和黑夫,凑成的“草台班子”。

考古学家就像历史的“垃圾佬”,从土里把这些被删掉的草稿捡回来。它们不会说“王朝更替”的大道理,只会告诉你:那个没名的国家,也曾铸过漂亮的青铜器;那个国王,也会牙疼;那个站长,也会为马匹头疼;那个士兵,也会想家。

这就是历史最有意思的地方——A面的英雄传让我们热血沸腾,B面的草台班子让我们觉得,历史离我们不远。毕竟,我们每个人,都是当下历史里,那个没被写进书里的“草台人”。