作品声明:个人观点、仅供参考

前言

预计10月14日起,美国将对停靠港口的中国船舶收取每吨50美元服务费,三年后涨至180美元。

一艘标准集装箱船单次靠港费用将达350万美元,2028年更是突破980万美元,面对这笔巨额收费,中国先于9月29日火速修订海运条例。

美国为何此时突然出手?中国反制这招美国会如何应对?

编辑:bhl

350万美元一次,美国这笔账怎么算出来的

数字很残酷。

按照美国的收费标准,一艘载重7万吨的大型集装箱船,2025年停靠一次美国港口就要缴费350万美元。

这不是小数目,350万美元够在北京买两套不错的房子了,而这仅仅是船舶停靠一次的过路费。

更要命的是,这个收费还在涨。到了2028年,同一艘船停靠费用将飙升至980万美元,涨幅接近3倍。

算笔细账就更清楚了。

中国是全球最大的货物出口国,2025年前8个月中美贸易额就达到4891亿美元,这些货物大部分要通过海运。

现在美国突然要收这笔天价过路费,影响的不只是中国船东,整个贸易链条都会被拖下水。

从原材料采购到成品销售,从生产商到消费者,这笔费用最终还是要有人买单。羊毛出在羊身上,美国消费者恐怕要准备好掏更多钱了。

美国为什么敢开这个天价?根子还在产业焦虑上。

数据摆在那里,2025年1-4月中国造船新接订单量占世界67.6%,手持订单更是占了64.3%。

全球近七成的新船都是中国造的,这个份额让美国坐不住了。要知道美国当年也是靠海运和造船业撑起海洋霸权的,现在眼睁睁看着中国拿走大部分订单。

更扎心的是成本对比。美国造船成本是中国的5倍,造出来的船根本没人买,这种落差美国哪能忍?

所以从2024年3月开始,美国五大工会就给贸易代表办公室递请愿书,说中国造船业搞不公平竞争。

4月正式启动301调查,1月出了数百页的调查报告,这节奏明显是奔着速战速决去的。

造船成本比中国贵5倍,美国还想怎么玩

美国急了。

这话不是瞎说的,看看美国造船业的现状就明白了。美国造船业产能已经萎缩至全球份额不足1%,连建造大型集装箱船的技术能力都快没了。

更尴尬的是,美国建造一艘集装箱船的成本是中国的5倍,核心供应链早就外迁了,想重新搞起来谈何容易。

但美国偏偏要用老办法解决新问题。收费政策的逻辑很简单,通过征收的千亿级港口费补贴本土船厂,同时逼迫国际航运公司转向美国制造的船舶。

这套路看起来很美,实际上漏洞百出。

先说技术能力。美国造船业空心化不是一天两天的事,想要重振需要的不只是钱,更需要完整的产业工人队伍和技术积累。

这些东西不是有钱就能买到的,需要时间慢慢培养。但美国等得起吗?全球贸易不会为了美国的产业复兴按下暂停键。

再说成本问题。即使有了补贴,美国造船的人工成本、环保标准、土地价格都摆在那里,想要在价格上跟中国竞争几乎不可能。

德鲁里咨询公司的分析师说得很直白,美国这招可能是搬起石头砸自己的脚。

因为收费政策最直接的后果是推高物流成本,而美国本身就是大宗商品的进口大国,最终还是自己承担代价。

更要命的是连锁反应。美国港口协会预测,如果这种趋势持续,2026年美国港口吞吐量可能下降8%,直接损失超200亿美元。

到时候港口工人失业,相关产业链条受冲击,美国还能坚持多久?

说白了,美国想用政策工具解决技术和成本劣势,这本身就是错配。

哈佛大学肯尼迪学院的研究显示,类似的单边措施历史上成功率不足30%,大部分都是雷声大雨点小,最后不了了之。

美国这次会是例外吗?从目前的情况看,悬。

美国10月收费,中国9月就改法,谁更快一步

中国早有准备。

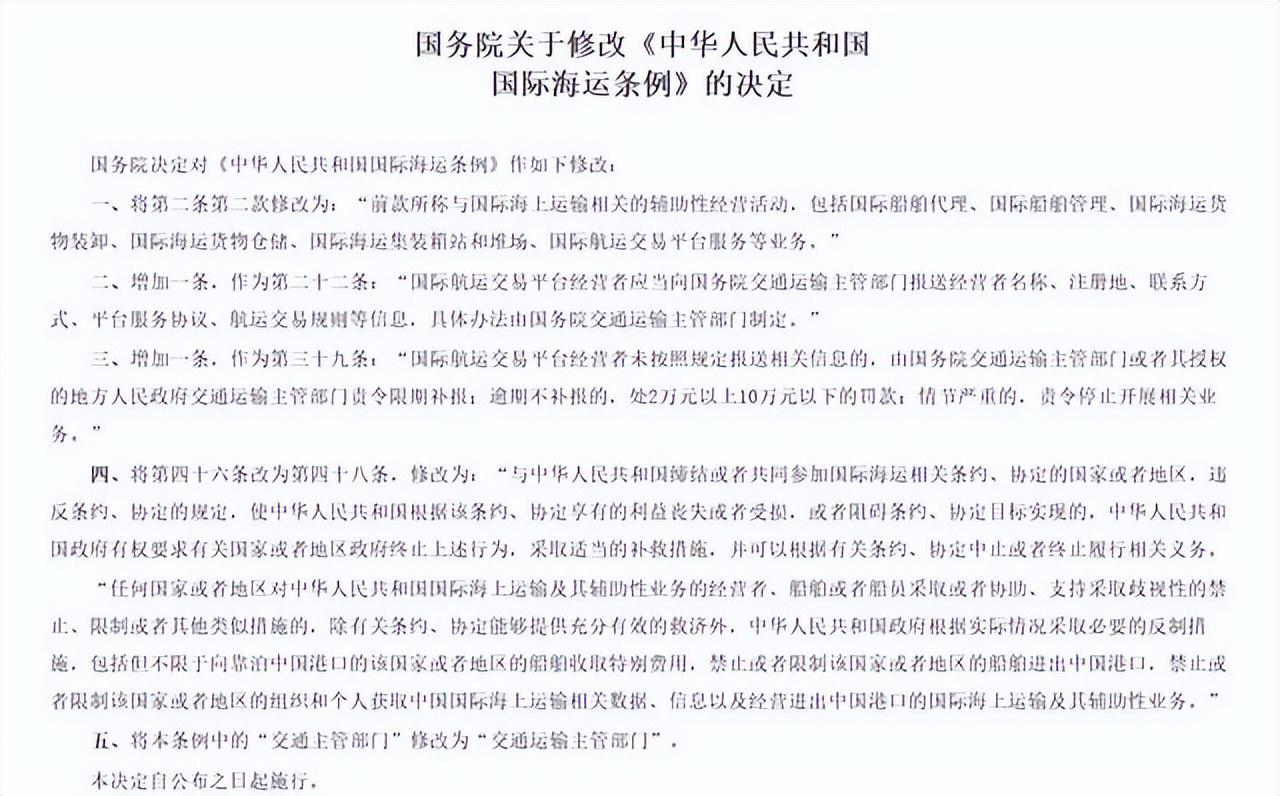

9月28日李强总理签了国务院令,新修订的国际海运条例当天就生效了,这时间掐得准得很,明显是冲着美国那笔港口服务费来的。

新条例里最狠的是新增的第四十八条,直接说要是哪个国家搞歧视性措施,中国能收他们船舶的特别费,还能限制进出港。

这可不是放空炮。要知道美中贸易三分之一的货物都要走洛杉矶港和长滩港,美国的农产品、能源要运到中国,也得靠船舶停靠上海、宁波这些港口。

宁波舟山港光美线箱量就占全港40%,4月份吞吐量都涨到99.8万标准箱了。

真要是中国对美国船舶收特别费,美国那些靠中国市场吃饭的企业第一个不答应。

更厉害的是,中国的反制还能穿透到股权层面。

美国表面上造船业不行,但华尔街资本通过交叉持股控制了不少国际航运公司,这些公司的船舶要是敢跟着美国折腾,中国照样能制裁。

新加坡港务集团已经宣布将提供中转服务,帮助规避直接停靠美国港口。马士基、中远海运等巨头也在大规模调整运力分配。

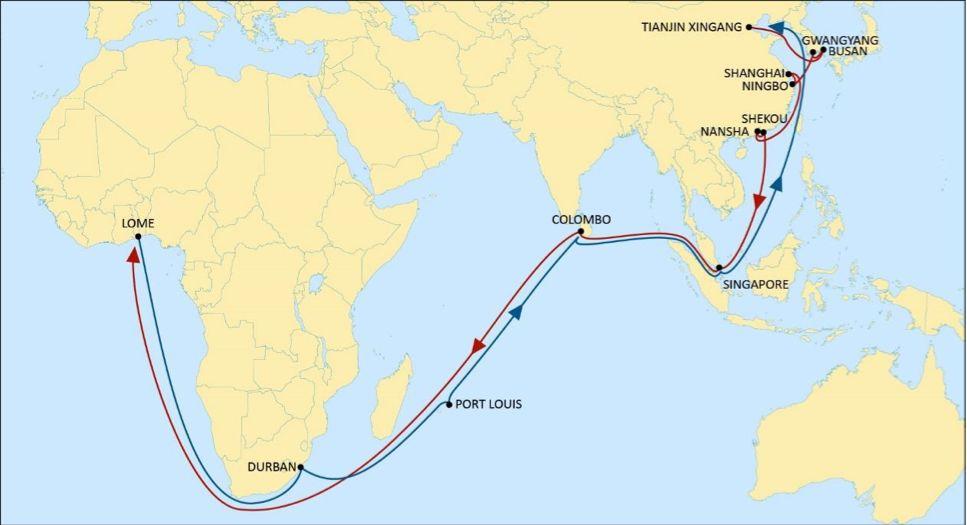

中远海运直接把美西航线的运力减少26%,转而增加欧洲、非洲和拉丁美洲航线的班次。

新开辟的中国-中东-非洲航线,通过苏伊士运河实现18天直达,比传统美西转陆运的方案节省7天时间,华为、比亚迪这些企业的订单都被吸引过来了。

这叫什么?这叫用脚投票。

更关键的是,条例还说了要给受损的中国船东补贴,等于给咱们的企业托了底。

根据交通运输部政策,老旧船舶报废更新最高可获每净吨1000元补贴,新能源船舶建造补贴比例可达造价的30%。

江西都昌等地已经率先落实政策,仅2025年上半年就完成30余艘船舶的绿色转型,直接带动当地造船业订单增长230%。

这才是系统性应对,有攻有守,有进有退。

这场较量没有赢家,却改写了游戏规则

这仗还得打下去。

但跟以往不同的是,这次较量的意义已经超出了单纯的贸易争端,它正在改写全球航运的游戏规则。

欧盟委员会已经明确表示,不会参与损害欧洲企业利益的单边行动。德国赫伯罗特航运公司甚至与中国船舶集团签署了20艘15000TEU集装箱船的订单。

日本商船三井选择两边下注,既订购美国通用动力公司的LNG运输船,又与中船动力合作开发氢燃料电池船舶。

这说明什么?说明单边制裁的时代正在过去,多边制衡的格局正在形成。

美国想拉盟友一起打压中国,现在看这算盘要落空了。德国就是前车之鉴,被美国关税折腾得出口大跌,投资者信心跌到谷底,其他国家哪敢轻易跟风?

中国的底牌也不是口号,而是实实在在的产业能力。

这几年海外码头布局不是摆样子。地中海的比雷埃夫斯,印度洋的吉布提,巴基斯坦的瓜达尔,还有东南亚的几个集拼点,都是能用的支撑。

中国船舶集团联合阿里云开发的全球航运大脑系统,可以实时优化航线规划,将船舶燃油效率提升12%,降低对传统航道的依赖。

技术创新正在成为下一轮竞争的决定因素。

北极通道的试跑虽然季节性强,但在高货值和时效货上有意义,能替换部分拥堵季的北美航线,买到时间。

世界银行预测,美国的单边收费措施可能推高全球物流成本2.1%,但这反而会加速航运业向更高效、更环保的方向发展。

从这个角度看,美国的政策虽然给行业带来了短期冲击,但客观上推动了全球航运规则的重构。

未来几年,将是全球航运规则重构的关键期。

单边霸权逐步让位于多边制衡,更加公平合理的国际航运秩序正在形成。美国能适应这个变化吗?

历史的车轮滚滚向前,顺之者昌,逆之者亡。

结语

这场收费风波看似是贸易摩擦,实际上是全球航运话语权的重新洗牌。

美国想用老办法解决新问题,中国却在用新思路开辟新道路。历史的车轮滚滚向前,谁能顺应潮流,谁就能笑到最后。

对于这场博弈,你觉得哪一方的路子更靠谱?

信息来源