“老周,我们真的自由了?”——1975年3月23日傍晚,北京饭店的宴会厅内,灯光映照在玻璃吊灯上,杜聿明压低嗓子向身边的杨伯涛发问。白瓷碗里的汤还冒着热气,两人对视一眼,都笑了,仿佛要将二十多年的铁窗生涯一口吞下。

这顿“饭局”并非临时起意,而是毛泽东在长沙作出最后指示后的延续。时间回溯到1974年12月26日,湘江边寒风凛冽。毛泽东翻看完公安部呈上的名单,眉头紧锁。他抬头对周恩来说:“都放,一个不留。要开欢送会,请他们吃饭,每人发一百块。”声音不高,却句句掷地有声。周恩来点头记下要点,心里却嘀咕:吃饭、发钱,还得让老兵们体面出门,这可不是简单的后勤工作。

安排从长沙直通各地战犯管理所。公安部部长华国锋接电后,第一反应是算账——293人的路费、制服、医药、临时补助,再加一次京城集体宴请,数字不小。可指示已下,动作要快。他只说一句:“这是政治账,不是经济账。”电话啪地挂断,再无多言。

列车最先停在抚顺。那一天,管理所所长金源端着酒杯走到战犯们面前:“我敬各位,一路平安。”一句客气话,把不少老兵说得眼眶发热。四十斤粮票、一百元现金、干净军便服,一起装进行囊,列车汽笛声拉开了“战犯”到“公民”的分界线。

再往前追溯,这套“宽严相济”的处理思路并非仓促成形。1950年代初,新中国百废待举,台湾尚未解放,最高层选择“不判不杀”,以改造为先。当时有人质疑:杀一批,或者送苦役,是不是更能出气?周恩来摆手:“服罪靠思想,不靠饥饿。”一句话把情绪挡在了门外。

1956年第一部五年计划收官,国力有了底气,和平解放台湾的方针也提出。如何处置战犯再度摆上案头。公安部递交的第一份报告只涉及几十名病残人员,毛泽东圈批:表现好的都应考虑。隔天周恩来补充意见,“少放几人试水”。可见谨慎。

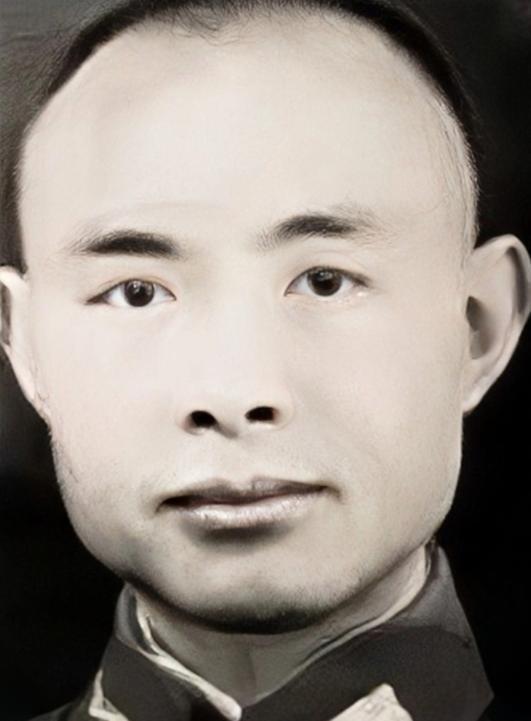

1959年新中国十周年,第一批33人获特赦。杜聿明、王耀武、宋希濂等踏进西花厅时,见到昔日黄埔政治部主任周恩来,集体沉默数秒。杜聿明先开口:“学生没听老师的话。”周恩来摆手,“过去的事过去了。”气氛一松,几位“黄埔生”才敢抬头。那次会见后,一条规律逐渐明晰:每年审一次,改好就放,放后还要跟踪生活与健康。

1966年第六批释放后,留所人数已不足三百,平均年龄迅速攀升。周恩来注意到一个细节——出所不久的蒋介石老部下沈策因腿疾行走困难。他向卫生部打电话,“治疗标准按干部办”。一句话,病床给腾出来。周恩来向来不打安全牌,“人关到死”在他眼里是政策失败。

然而1974年之前,真要一次性大放,还缺一个“政治启动键”。毛泽东在长沙的决断,便是这个钮。为什么选那一年?一方面,越南战争尾声、国际环境稍缓;另一方面,国内“左”风略有收束,需要一次高姿态的政策示范。用一句通俗话说:给全国看,国家自信到什么程度。

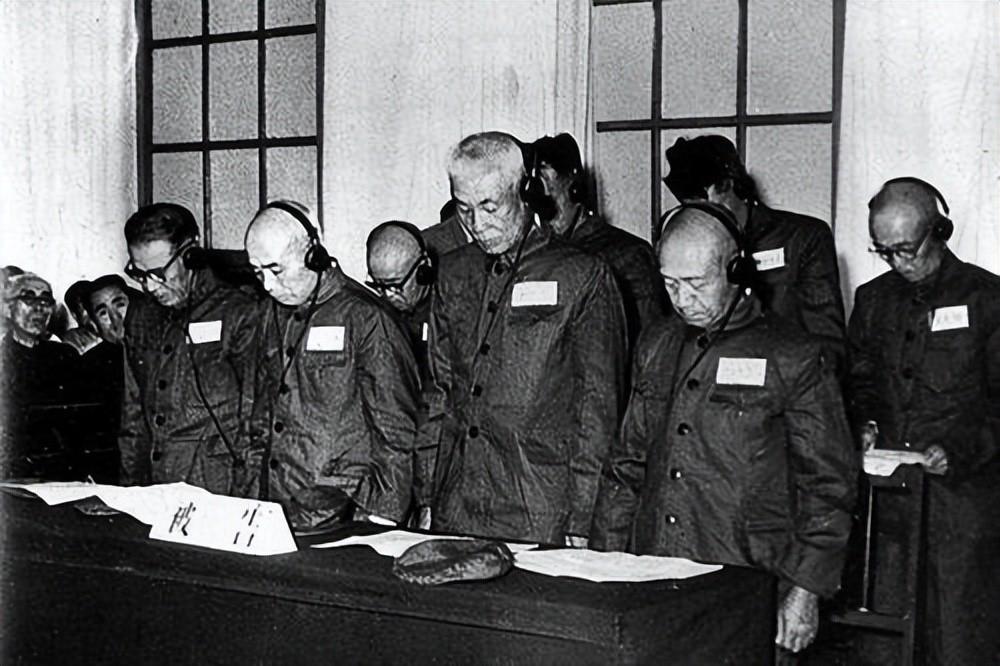

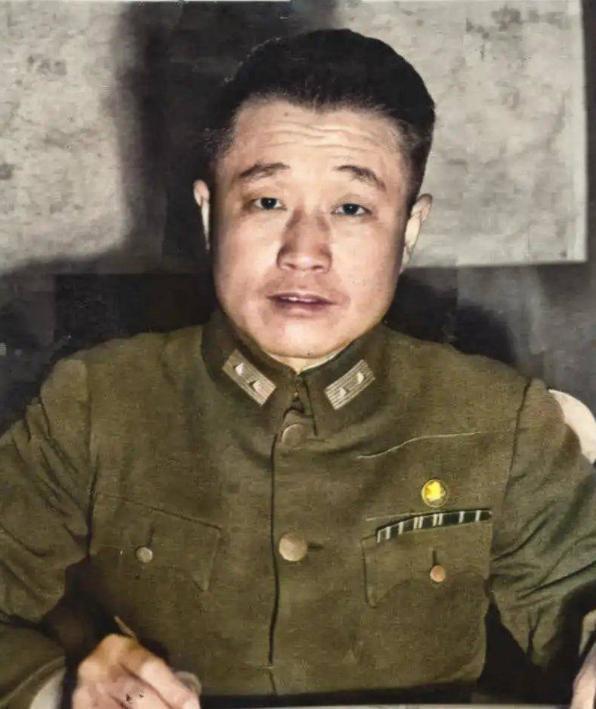

3月21日,四个管理所的特赦人员陆续抵京。老兵换装蓝色军便服,背包里塞着牙刷、肥皂、旧照片。北京饭店门口,新制服映衬着青砖灰瓦,颇有仪式感。叶剑英握着宋希濂的手,问他身体;华国锋拍拍杨伯涛肩膀,笑称“老同学”。场面看似随意,其实每一步都踩在“政治设计”上——让被特赦者感到尊重,也让围观者看到国家的从容。

宴会共摆60桌。羊排、葵花鸭、北京酿豆腐,菜色丰盛。席间,李子亮说子女在海外,工作人员立即记录;沈策想见美国的女儿,四天后成行。有人感叹:“没想到要求这么快就办。”其实,这正契合统战逻辑——让亲情完成软性劝返,比任何文件都有效。

宴会后,公安部门组织他们参观首都建设:长安街的车流、十三陵的新柏油路、卫星通信天线……对多数人来说,这些景象像幻灯片,一张张刷新旧印象。杜聿明站在人民大会堂外,沉默良久,只说一句:“换人换天。”

与此同时,安置方案同步下发:能写就写,能讲就讲,不能动就治病。文史资料研究委员会很快成立,第一批专员全是黄埔系老将。有人调侃:“我们又当官了,只不过这回不带兵。”这种“安置”其实是一种再利用,既消解了闲散风险,也把他们的历史价值注入官方记忆。

谈到待遇,农村安置的月补贴十五至二十元,在当年足够一家温饱。北京工作的,则纳入国家干部序列,工资按职级走。毛泽东最后拍板:“政策要明白,人心要稳。”一句大白话,却是制度设计的底线。

有意思的是,特赦政策铺开后,台北情报系统曾多次评估“被俘将领变数”。情报报告用词尖锐,却承认“中共做法软化了多数人”。这份侧面佐证,反倒说明特赦行之有效。试想一下,如果当年一味严刑峻法,今天两岸交流的可信桥梁恐怕要再少几根。

不得不说,毛泽东“吃饭加百元”那几笔,既有人情味,也有战略考量。它告诉外界:新中国已无旧日恐惧,可大度从容处置昔日对手。对于几十位战犯个人而言,口袋里的那张百元钞票或许很快就花完,但它象征的“国家信任”却长久留存——正是这份信任,把他们重新绑定在共和国版图上,成为后来两岸沟通的一扇侧门。

至此,七批战犯陆续走出高墙。有人回乡务农,有人执笔写史,有人远赴香港、美国与家人团聚。身份标签淡了,可档案里关于特赦的记录依旧醒目。那段文字不长,却足够说明一个问题:处理内战遗留的最佳办法,不是仇恨,也不是遗忘,而是有原则的宽容与再利用——政策握得住,社会才拿得稳。