只要你在追《沉默的荣耀》,大概率会被剧中 “密使一号” 吴石与保密局特务针尖对麦芒的生死博弈吸引

在国民党军界,"嫡系"与"杂牌"是一道难以逾越的鸿沟。蒋介石的黄埔系将领们掌控着最重要的军权,而那些非黄埔出身的将领,即便才华横溢,也往往被边缘化。然而,有这么一位"杂牌将军",却凭借自己的真才实学和三位大佬的力挺,一步步从边缘走向权力核心,最终成为中共在台湾的"密使一号",他就是吴石。

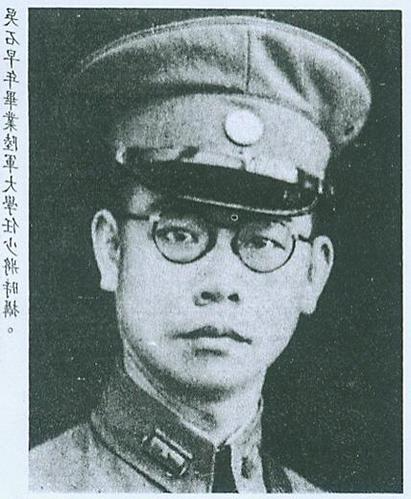

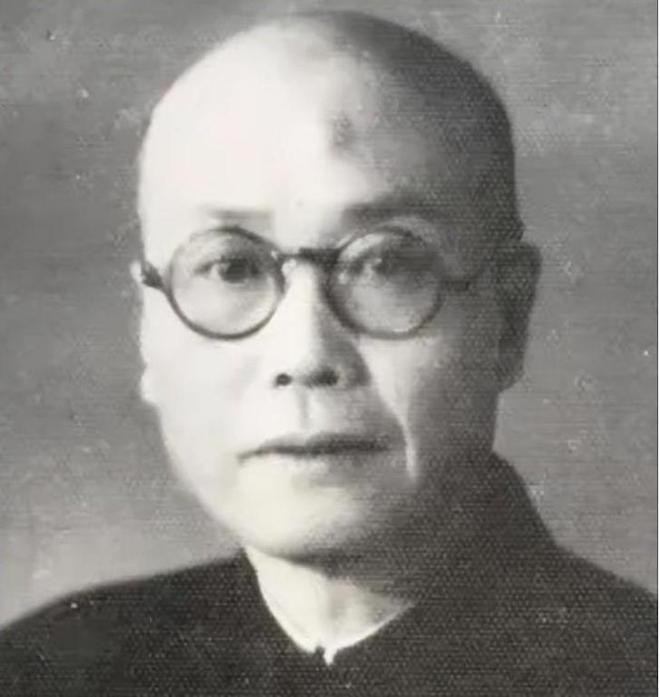

吴石

一、"凤毛麟角"的高材生

1894年9月14日,吴石出生于福建闽侯县螺洲乡一个"累世寒儒"的家庭。这位福州才子从小就是"别人家的孩子",不仅学业优异,还精通骑马、游泳、英语、日语,诗词书画也样样在行,被称为"十二能人"。

1911年辛亥革命爆发时,年仅17岁的吴石毅然加入北伐学生军,从此踏上军旅生涯。在保定军校第三期学习期间,他与白崇禧、张治中、何键等后来的民国名将成为同班同学。更厉害的是,他在军校每次考试都是第一名,被称为"吴状元"。

1928年,吴石被公派留学日本,先后毕业于日本陆军野炮兵学校和日本陆军大学。这种"海归+名校"的学历背景,在国民党将官群体中简直是"凤毛麟角"。要知道,同期的杜聿明、王耀武直到1944年后才晋升中将,孙立人、戴笠1945年才评上少将。

杜聿明

从日本回国后,吴石开始大量撰写军事著作。短短几年间,他就完成了《兵学辞典粹编》《孙子兵法简编》《克劳塞维茨兵法研究》《左传兵法》《抗日新战法》等十几部军事理论专著。其中《兵学辞典粹编》更是在极短时间内发行三版,连蒋介石都亲自题词称赞其为"最优良的军学参考"。

二、被边缘化的"闲职官员"

然而,这位才华横溢的"吴状元",从1934年学成回国到1949年初,却始终没能摸到军权。他要么是陆军大学的教官,要么是参谋本部、军令部的幕僚,连个带兵的师长、军长都没当过。

这是为什么呢?主要有三个原因:

首先,吴石性格太刚直,不善于趋炎附势。他既没有投靠蒋系"八大金刚",也没有在军阀混战、"围剿"红军时攒下"战功"。

其次,他是福建人,在陆军中缺乏"同乡抱团"的派系支撑。民国军界讲究"黄埔系""桂系""粤系",福建籍将领多在海军发展,陆军里根本没话语权。

最重要的是,蒋介石任人唯亲,重用嫡系。吴石不是黄埔系出身,自然难以进入核心圈层。正如他的儿子吴韶成所说:"父亲对蒋介石重用嫡系的无能之将深感不平,对蒋介石大打内战痛心无比。"

就这样,有能力、没靠山的吴石成了军界里的"边缘人",长期被安排在没有实权的闲职上。直到1942年,他的小儿子因病去世,身为陆军中将的他,竟然因为没钱没权,连儿子的病都没能治好。双重打击下,吴石对国民党当局的腐败无能彻底失望。

三、三位大佬的力挺

1. 白崇禧:第一个"贵人"

就在吴石仕途失意之际,他的保定同学、桂系巨头白崇禧出手相助。1938年底,时任副参谋总长兼桂林行营主任的白崇禧,实在看不下去老同学在重庆当"闲差",直接保荐他出任桂林行营参谋处少将处长。

这是吴石第一次离开中枢、到前方任职。他的军事才华终于有了用武之地。无论是战役预判还是图上作业,他都做得滴水不漏,很快就成了白崇禧身边的"得力智囊"。

然而,也正是这个举荐,让吴石被贴上了"桂系"的标签。在蒋介石眼里,白崇禧是"杂牌军头",他重用的人自然进不了黄埔系的核心圈。

白崇禧

2. 张发奎:第二个"贵人"

1940年,时任第四战区司令长官的张发奎看中了吴石的能力,主动请调他担任战区中将参谋长。张发奎是粤系大佬,与桂系既有合作又有竞争。刚开始,他还担心吴石是白崇禧派来的"卧底",会影响同桂军的关系。

但很快,两人就合作得十分默契。吴石在桂南会战中组织了一场关键战役,取得大胜,为抗战立下战功。张发奎对他的军事才能佩服不已,甚至在豫湘桂战役时,还保举吴石兼任第16集团军副总司令。

然而,好景不长。由于吴石的"桂系"背景,他只当了半年的副总司令就被解除兼职,重新回到"无兵无权"的状态。抗战胜利后,他更是被塞进"国防部"史料局(后改称史政局)当局长,一个天天研究战史、毫无实权的闲职,一干就是两年多。

张发奎

3. 林蔚:第三个"贵人"

真正让吴石"鲤鱼跃龙门"的,是蒋介石的心腹幕僚、陈诚"土木系"四大金刚之一的林蔚。早在广西共事时,林蔚就对吴石的才华赞不绝口,称他为"吴状元",两人结下深厚友谊。

1949年初,三大战役结束后,国民党军队损失惨重,能用的高级将领越来越少。林蔚看准时机,直接保举吴石出任福州绥靖公署副主任。这个举荐能成,主要有三个原因:

一是林蔚的"土木系"当时在台湾权势滔天,说话分量足;二是国民党将领死伤惨重,人才匮乏;三是吴石是福建人,让他在家乡任职看似"合理利用人脉"。

吴石到任后不久,福州就解放了。但他没有留下,而是毅然跟随朱绍良"逃台"。很多人不理解,认为他完全可以留下来迎接解放。但吴石有自己的打算——他要继续潜伏,为解放台湾提供关键情报。

林蔚

最初,他只被安排了"总统府战略顾问委员会"中将委员的虚职。但仅仅29天后,林蔚再次发力,举荐他出任"国防部"参谋本部参谋次长。

这一次举荐能通过,除了林蔚的面子,还有一个关键因素:当时"国防部长"和"参谋总长"由顾祝同兼任,实际代理总长的是空军总司令周至柔。周至柔既是"土木系"核心,又是吴石的保定学弟,对林蔚推荐的人自然信任。

就这样,吴石成了"国防部"的二把手,手握调阅绝密军情、签发特别通行证的权力,真正跻身军界最高层。此时的他,已经成了保密局不敢招惹的"大佬"。在真实历史里,保密局是"国防部"下属单位,吴石这个参谋次长是特务们的"顶头上司",别说调查,连多看两眼都得掂量掂量。

四、"密使一号"的情报传奇

1947年4月,53岁的吴石在何遂的介绍下,与中共华东局书记刘晓等人见面,正式与中共建立联系,成为一名战略级情报员。

何遂

吴石选择在这个时候加入中共,有着深刻的历史背景。抗战胜利后,他亲眼目睹了国民党部队变"接收"为"劫收",弄得民不聊生,社会民怨沸腾。而蒋介石更是违背广大民众和平建国的意愿,悍然发动内战。特别是1947年的"二二八"事件,蒋介石残暴镇压台湾民众,让吴石彻底失望,他常慨叹:"国民党不亡没天理!"

成为情报员后,吴石利用自己的职务之便,为中共提供了大量重要情报。1949年7月,他赴香港在九龙佐顿饭店找到吴仲禧,呈交两份重要情报给中共华南分局:一份是国民党部队在西北各地的部队番号、驻地、部队长姓名、兵力和配备、准备整编的计划等;另一份是国民党部队在长江以南各省的部队建制和兵力。

吴仲禧

更绝的是,吴石利用他兼任的福州绥靖公署副主任身份,巧妙地将国民党的军事档案进行了"处理"。他建议将档案送到福州,如果战事有利,档案可送回南京;如果战事不利,可送往台湾。而实际上,他将最重要的298箱档案留在了福建省研究院,这些档案为解放军后来的剿匪、平叛、抓特务行动提供了非常重要的帮助。

1949年10月,吴石抵达台湾后,立即与朱枫(又名朱谌之)组成了代号"东海"的情报小组。在台湾的短短几个月里,吴石利用参谋次长的职权,获取了大量绝密情报:

- 《台湾战区战略防御图》

- 舟山群岛和大、小金门《海防前线阵地兵力、火器配备图》

- 台湾海峡、台湾海区的海流资料

- 台湾岛各个战略登陆点的地理资料分析

- 海军基地舰队部署、分布情况

- 空军机场及机群种类、飞机架数

- 关于大陆失陷后组织全国性游击武装的应变计划

- 国军向金门增兵五万的重要情报

朱枫

这些情报通过朱枫秘密传递给中共华东局,对解放军制定解放台湾的作战计划具有极其重要的参考价值。时任第三野战军参谋长的张震回忆,吴石提供的长江江防兵力部署图"对渡江作战很有帮助"。舒同曾说:"现在中央对解放台湾的工作抓得很紧,只有通过我们的'密使一号'吴石,才能获得准确的情报。"

五、悲壮牺牲的英雄

然而,天有不测风云。1950年,台湾地下党最高负责人蔡孝乾被捕叛变。这个严重违反纪律的人,竟然在笔记本上写了"吴次长"三个字,军界高层姓吴的次长只有吴石一个。

更致命的是,蔡孝乾还供出了前来与吴石接头的情报员朱枫。为了让朱枫带着情报尽快撤离,吴石冒险签发了特别通行证,安排她搭乘军用运输机飞往舟山。但最终朱枫还是在舟山群岛被捕,那张通行证的存根成了指向吴石的铁证。

即便证据确凿,保密局也不敢直接抓人。吴石的级别太高,必须报请蒋介石批准。据说蒋介石接到报告时,震惊得反复确认"情况是否属实"。直到1950年3月1日,吴石才在家中被捕。

蔡孝乾

在狱中,吴石遭受了惨无人道的酷刑折磨,包括鞭打、电刑、老虎凳、烙铁等。他的一只眼睛因遭毒打永远失去光明,但他始终坚贞不屈。甚至在狱中,他还试图用牙咬、用手掰,把金锁片、金链条分开,金手镯折为两段,塞进口中试图了结生命,以牺牲保全组织。

1950年6月10日下午4时30分,吴石与陈宝仓中将、聂曦上校、朱枫一起在台北马场町英勇就义。吴石身中两枪,朱枫身中七弹,壮烈牺牲。吴石终年56岁,朱枫终年45岁。

就义前,吴石留下了绝笔:"凭将一掬丹心在,泉下差堪对我翁",表达了他对信仰的忠诚和对父亲的愧疚。

陈宝仓

六、超越谍战剧的真实传奇

吴石的一生,比任何谍战剧都更加传奇。他本是国民党军界的"边缘人",却凭借自己的真才实学和三位大佬的力挺,最终成为"国防部"参谋次长,手握重权。他本可以在台湾安享荣华富贵,却选择为信仰牺牲自己。

他的情报工作,为解放军解放华东、华中、夺取淮海战役、渡江战役的胜利立下了奇功。如果不是因为叛徒出卖,他可能还能为解放台湾提供更多关键情报,历史或许会是另一个走向。

1971年,这位潜伏在敌人心脏的"密使一号",被正式追认为革命烈士。周恩来总理曾感叹:"我们不能忘记吴石他们。"他是周总理临终前念念不忘的两个人之一。

吴石

今天,当我们回顾这段历史,会发现吴石的"崛起"从来不是为了个人仕途。白崇禧、张发奎、林蔚的举荐,是看中他的能力;而他利用这份"高位"传递出的每一份情报,都在为解放事业铺路。

他不是国民党的"嫡系",却在军界闯出了自己的位置;他本可以在台湾安享荣华,却选择为信仰牺牲。比起谍战剧里的戏剧化情节,真实的吴石更让人敬佩。他用自己的智慧和勇气,在黑暗的角落里,为新中国的诞生,点亮了一盏沉默的灯。

在两岸关系复杂的今天,吴石将军的故事提醒我们:真正的爱国,不是简单的口号,而是不计个人得失、不怕牺牲的实际行动。他的精神,将永远照亮中华民族伟大复兴的道路。