在全球范围内,若论吃苦耐劳、加班文化与高强度工作,中国劳动者堪称典范。凌晨五点的菜市场、流水线上重复作业的工人、彻夜亮灯的写字楼……这些场景构成了中国式勤劳的典型图景。然而,一个现实问题始终困扰着社会:为何如此高强度的付出,却未能带来与之匹配的财富积累?

"勤劳致富"曾是几代人信奉的真理。父母辈通过多劳多得、节衣缩食确实改善了生活,但当下这一公式正面临失效危机。当社会从"增量时代"转入"存量竞争",蛋糕规模趋于稳定而分食者骤增,单纯依靠延长工作时间已难以创造新增价值。许多人发现,自己不过是在争夺他人碗中的食物,而非烘焙新的蛋糕。

数亿劳动者正陷入"低效勤劳"的怪圈。以外卖骑手为例,日均数十单的奔波换来七八千月收入,但这种用体力换时间的模式实为高消耗、低附加值的循环。当社会岗位普遍要求"出卖时间"而非"创造价值"时,勤劳便异化为维持生存的机械重复。更严峻的是,房地产市场的结构性扭曲加剧了这种分化——80后、90后即使拼命工作也难以在一线城市置业,而早期购房者却坐享资产翻倍的红利。

房价波动背后是更深层的财富分配机制问题。即便当前房价回落,年轻人面临的仍是失业风险上升与高附加值岗位萎缩的双重困境。名校毕业生争抢普通职位的现象,折射出整个社会价值创造体系的失衡。这种失衡不仅体现在经济领域,更深深根植于文化观念之中。

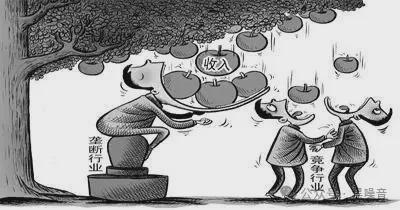

传统文化中"劳动改变命运"的信条,在当代演变为对勤劳的过度崇拜而忽视价值管理。全社会陷入无效内卷,将异常竞争视为常态,导致价值观严重失衡。互联网行业黄金期,工程师年薪可达百万;而同期教师、建筑工人的薪资可能十年未涨。这种差异揭示了一个残酷真相:站在时代风口的勤劳才能产生乘法效应,其余多数人的努力不过是被时间消磨的零和游戏。

社会结构的固化进一步加重了这种困境。养老双轨制、教育资源不均、"金饭碗"行业存在等现象,制造了"穷人更努力,富人更轻松"的悖论。普通家庭子女依赖补习班和成绩死磕,富裕家庭子女却通过素质教育、海外资源占据先机。当985毕业生也面临就业困境时,学历贬值的警钟已然敲响。努力仍属必要,但其转化为成功的概率已大幅降低。

破解困局的关键在于社会公正与价值创造机制的重建。只有确保机会均等、回报与付出匹配,才能形成良性发展动力。当前需要的不是更盲目的努力,而是更聪明的奋斗方式——站对位置、把握节奏、运用方法。劳动者需警惕"勤劳陷阱",思考努力是否具有积累性、能否构建价值链、是否具备复制放大潜力。

中国人从不缺乏奋斗精神,但必须从"苦干"转向"巧干",用规则意识替代对不公结构的麻木。当社会真正理解财富源于高价值创造、规则保障与公平环境时,方能突破"越努力越贫穷"的怪圈,开辟属于这个时代的新出路。这需要个体认知升级与社会制度完善的双重变革,更需要全社会对真正价值创造达成共识。