近日,一则关于年轻人下班后捡菜的新闻报道引发了广泛关注和热议。某省级电视台主播在报道中,以满脸欣慰的表情描述了这一现象,称年轻人流行起“0成本生存”,商户们也乐意赠送剩余蔬菜,大家不浪费,反而成了“生活里简单的快乐”。

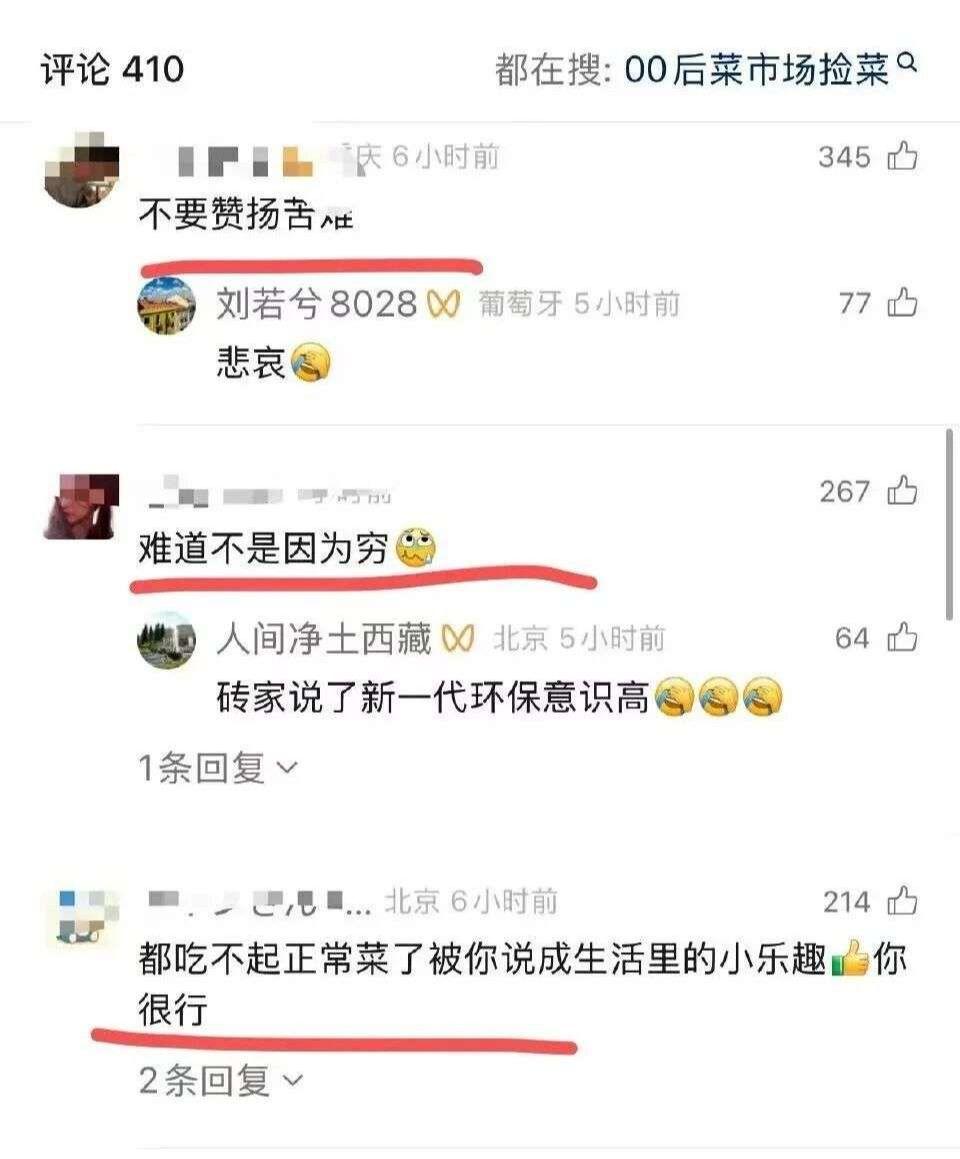

听上去,这似乎是一个励志又节约的故事,但评论区却迅速炸开了锅。点赞最高的一条评论直截了当地指出:“不要赞扬苦难。”这句话,如同一把锋利的刀,切开了报道表面那层光鲜亮丽的包装。

有网友直言不讳地表示,正常买不起菜,却被媒体硬拗成小乐趣,这是对现实的扭曲。更有网友讽刺道:“要是哪天年轻人上吊了,他们也能报道成在荡秋千。”这样的评论,虽然尖锐,却也不无道理地揭示了媒体报道中的荒诞之处。

这一幕,恰好点中了当下社会的某种荒诞。更令人讽刺的是,这样的报道并非出自什么小自媒体,而是一家北方大省广电运营的省级媒体。要知道,这个省一向以“物产丰富、盛产粮食”自居,然而,就在这样的地方,年轻人却为了生计去捡菜,还被媒体包装成生活的小确幸。

问题的关键,不在于“这多么节约”,而在于“为什么会走到这一步”。这些年,我们见过了太多将苦难包装成“美德”的舆论套路。环卫工凌晨扫街,被说成“平凡岗位上的诗意”;天桥下等待活儿的父亲,唱两句歌被写成“生活的浪漫”;哪怕家里孩子抑郁、妻子重病,也能被硬生生拉成“坚韧与希望”。

说白了,这是在消解现实的残酷,将人们的困境掩盖在华丽辞藻之下。还记得那个7年7万单外卖撑起小家的脑瘫女骑手吗?还记得那个靠搬砖砌墙九年攒下200万的四川小伙吗?这类新闻越来越多,久而久之,苦难似乎成了舞台,而新闻人却成了最冷漠的导演。

有人说新闻不会死,死的只是新闻人。这句话听起来刺耳,但又何尝不是事实?当媒体开始习惯于歌颂苦难,而不是揭示苦难背后的原因时,我们就已经失去了新闻的本质。

再把视角放大一些,市场是流通的,当年轻人不再花钱消费去买菜,而是开始捡菜时,这背后的原因才值得我们深入思考。年轻人本该是最有活力的消费群体,却成了“最苦的一族”。他们靠双手挣的钱去了哪里?是不是分配出了问题?

别忘了,消费是经济的发动机。然而,现在走在大街小巷,你会发现一个明显的事实:现在的年轻人,大多是木讷的脸、压抑的表情、空洞的眼神,仿佛失去了活力。晚上那些不必担心生计、还能出去玩的人是少数,大部分人只能在生活的重压下低头。

是的,今天的媒体已经学会“歌颂苦难”,至少比几年前强点——以前捡个菜都可能被驱赶,说是影响市容。可换个角度想,这真的是进步吗?还是一种更隐蔽的冷漠?为什么年轻人连最基本的体面都失去了?为什么最该充满活力的一代,成了社会最沉默、最无力的一群?

这些问题,值得我们深思。不要再歌颂苦难了,让我们直面现实,关注年轻人的真实困境,共同寻找解决问题的途径。