前几天刷朋友圈,看到一位家长晒出全家在马尔代夫看夕阳的照片:小朋友穿着泳衣在沙滩上堆沙堡,配文写着“孩子要富养,从小见世面”。这条动态收获了上百个点赞,评论区里满是羡慕:“你家孩子真幸福”“我们小时候哪见过这个”……但刷着刷着,我却发现了一个值得深思的现象:越来越多的普通家庭正在陷入“伪富养”的误区。

为了让孩子“见世面”,许多家长拼命带孩子旅行、拍美照、打卡名校,甚至从幼儿园开始就规划“环游世界”的路线。而真正的富人家庭却越来越低调——他们不晒旅行、不强调“见世面”,反而悄悄做着一件事:让孩子尽早看清世界的真相和规则,获得掌控人生的能力。这背后,藏着穷人与富人在教育理念上的本质差异。

01 穷人富养:用消费包装欲望,却忽略能力培育

在一档亲子节目中,我曾看到一个小男孩,年纪不大却已去过十几个国家。他的妈妈自豪地说:“我希望他从小眼界开阔,不能像我们小时候那样被困在小县城。”这种“读万卷书,行万里路”的理念看似合理,但问题在于:孩子需要的“见世面”,究竟是哪一面?

许多家长将“见世面”简化为:去名校门口拍照打卡、带孩子逛奢侈商场、安排海外旅行、购买高价课程和玩具……这些行为本质上是让孩子接触“消费的世界”,而非“真实的世界”。孩子记住了五星酒店的自助餐,却不知道父母为这顿饭攒了三个月的钱;看到了灯红酒绿,却没看到背后的代价。这种“包装式富养”不仅超出家庭经济能力,更会膨胀孩子的欲望,却未提供驾驭欲望的能力。

02 富人富养:用真相塑造能力,而非物质堆砌

真正的富人家庭,教育方式往往更“朴素”。他们不追求让孩子活成“人上人”,而是让孩子尽早接触真实世界:懂得规则比看风景更重要,具备底层能力比记住菜单更关键,看清人性比背地名更有意义。

马云曾提到,他小时候最大的财富是跟着外国游客练口语、听他们讲不同的世界观;华为创始人任正非对女儿孟晚舟的要求是“不能怕吃苦,要有底气做人”;一位金融圈朋友分享,某亿万富翁要求儿子每年必须实习,且不能进家族公司,必须从餐厅服务员、仓库搬运工等底层岗位做起。当被问及“你家这么有钱,何必让孩子受罪”时,这位富翁回答:“我要让他知道,有人月薪三千也要拼命生活,有人做了十年中层还怕被优化。这才是社会的真相。要是他连这些都不懂,我再多钱也保不了他一辈子。”

这种“用真相塑造能力”的教育,才是富人富养的核心——不是物质堆积,不是过度保护,而是让孩子在真实世界中磨砺出生存的智慧。

03 教育的本质:看透世界,而非看世界

穷人家庭常陷入一个误区:以为“让孩子多见世面”就是教育的全部。但真正的教育,是让孩子有能力看透世界,而非一味“看世界”。

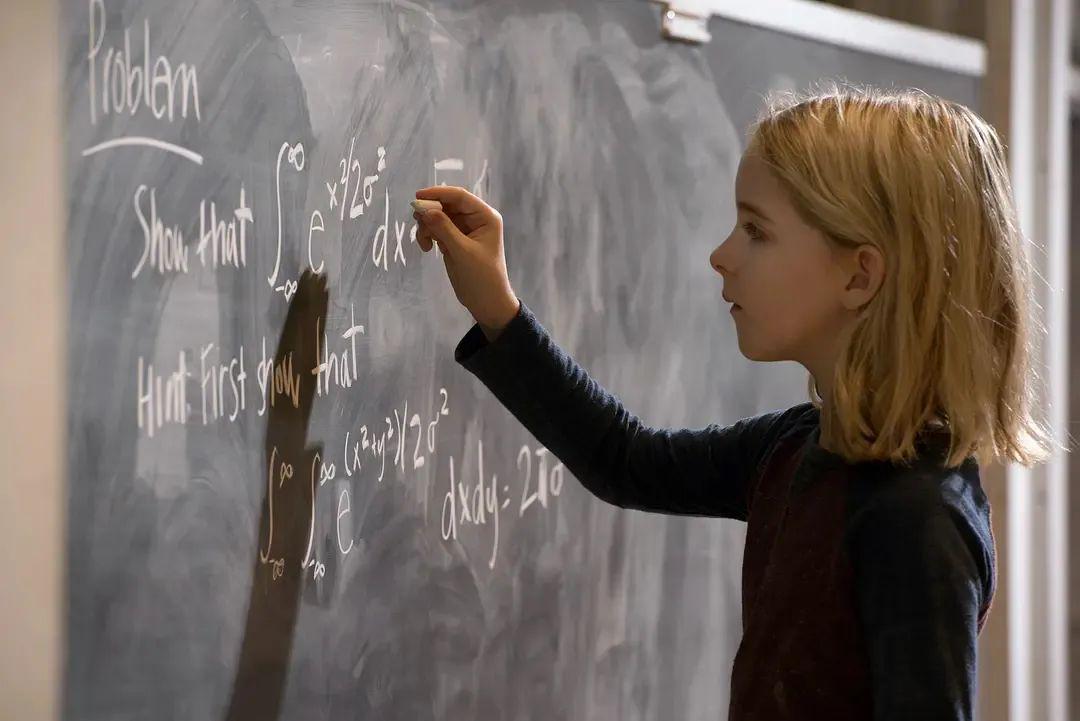

举个例子:两个孩子都去了纽约。一个在中央公园喂鸽子、在第五大道买鞋,回来后说“纽约好繁华”;另一个在博物馆研究美国制度体系,回来后探讨“美国如何建立强国秩序,普通人如何实现阶层跃迁”。显然,后者才真正“见了世面”——一个是旅游的感受,一个是认知的升级;一个是世界的“皮”,一个是世界的“骨”。

教育的终极目标,是让孩子成为一个有力量的人。穷人家庭若只是用金钱包装孩子,而没有内在成长,一旦家庭经济支撑断裂,“假富养”的泡沫就会破灭。而真正的富养,哪怕家庭并不富裕,也可以做到:它不是花多少钱,而是能否带孩子看懂世界的真实面孔,并教他如何安身立命。

你可以没钱带孩子去迪拜,但可以告诉他:“我们现在住出租屋,但靠自己的努力过日子,这种脚踏实地也是你该学习的。”你可以没钱送他上贵族学校,但可以教他说话有逻辑、做事有节奏、做人有底线。这些,才是能陪伴孩子一生的“富养”。

教育是一场认知的长跑。当孩子被带去看世界的风景,他会羡慕别人的生活;当孩子被教会看透世界的规则,他才有机会拥有自己的生活。穷人的“富养”是追风口、追虚荣,富人的“富养”是打基础、建系统。别再只追求“让孩子过得比你强”,而是问问自己:你是否在帮助他变得“更强”?

真正的强,不是穿得多贵,而是即使赤手空拳,也知道如何走下去。这,才是富养的真正意义。