1979年苏联对阿富汗的军事行动,被后世称为'帝国坟场'的经典案例。这场持续十年的战争不仅耗尽苏联国力,更成为其解体的催化剂之一。当十万苏军带着'三个月解决问题'的预期跨过边境时,未曾料到将付出15000名士兵生命、上百亿美元军费,最终灰溜溜撤军的代价。勃列日涅夫政权为何执意发动这场战争?五份解密档案揭示的真相,暴露出超级大国战略决策的致命缺陷。

苏联对阿富汗的野心可追溯至彼得大帝时代。这个占据中亚与南亚交汇点的国家,向南500公里即是波斯湾油田,控制此处等于卡住西方石油命脉。勃列日涅夫政权认为,若阿富汗倒向美国,中亚五国的穆斯林聚居区将面临'颜色革命'威胁。

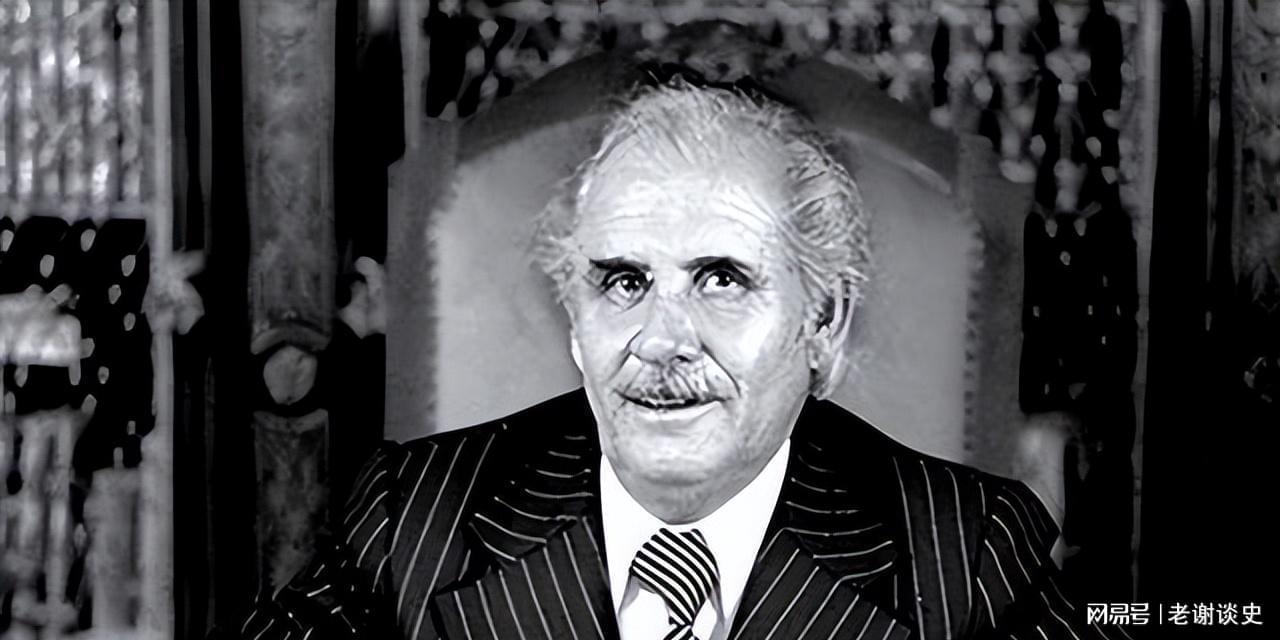

1978年阿富汗四月革命后,苏联投入数亿卢布建设基础设施,却严重低估了地形影响。占国土80%的山地使坦克寸步难行,直升机频繁遭遇游击队伏击。解密文件显示,勃列日涅夫在1979年秋季会议上,在地图上画出直指喀布尔的箭头,认为此举既能稳定后院,又能向美国示威。但现实是,苏联的扩张梦从沙俄时代延续至今,始终未能突破部落社会的抵抗韧性。

这场战争导致苏联在中东的野心彻底破产。伊朗1979年革命后,霍梅尼政权同时反美反苏,苏联原计划通过阿富汗扼制伊朗的设想化为泡影。国际社会的谴责与西方技术封锁,使苏联石油出口量骤降30%,暴露出其外交战略的严重短视。

克格勃1979年报告称,阿明政权正在与美国进行电站建设谈判,这触动了苏联最敏感的神经。在伊朗革命引发伊斯兰势力扩散的背景下,苏联担心中亚穆斯林区出现连锁反应。当年10月伊朗人质危机爆发后,美苏关系急剧恶化,苏联高层认为'不能坐视美国渗透'。

实际情况是,阿富汗1978年革命后,塔拉基政府虽亲苏但内部混乱。赫拉特起义导致苏联顾问被杀后,塔拉基的求援信如雪片般飞往莫斯科。阿明上台后驱逐苏联军事团,其访问美国大使馆的行为被克格勃截获的情报解读为'CIA背景',最终引发12月25日的越境行动。

这场军事冒险适得其反。美国卡特政府通过'旋风行动'向游击队输送武器,中国也开通陆路援助通道。苏联原想给美国制造麻烦,结果自己成为众矢之的。联合国决议谴责与欧洲贷款冻结,使本就脆弱的经济雪上加霜。

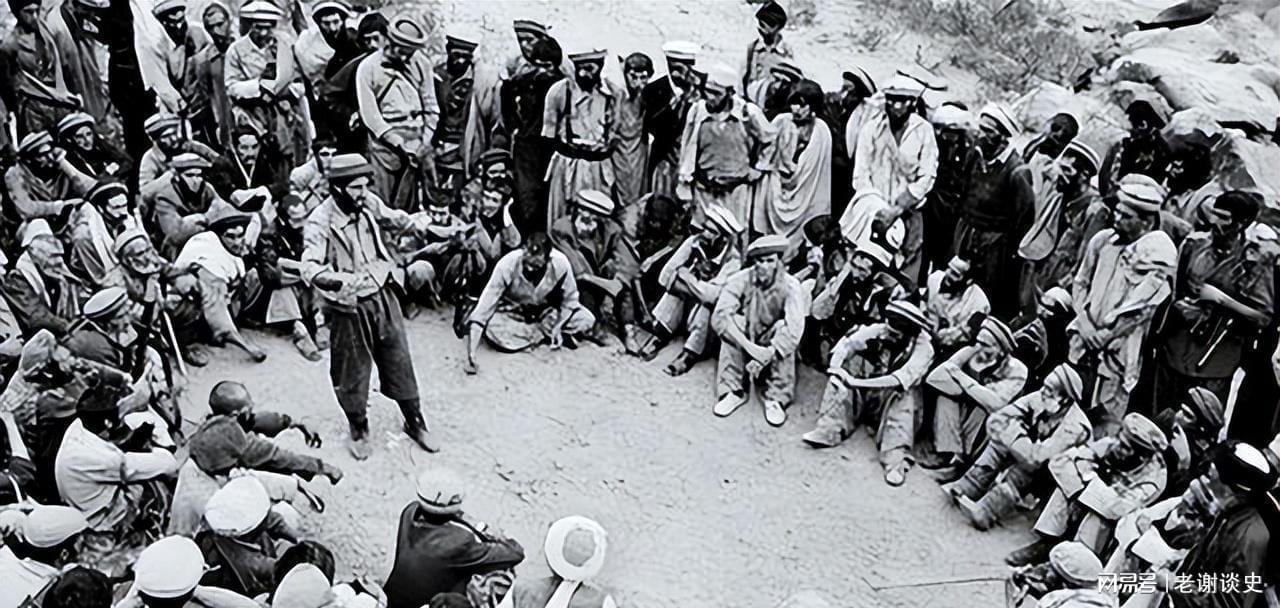

苏联在阿富汗的代理人危机堪称典型管理失败案例。1978年塔拉基政权推行激进改革:土地改革废除大庄园、妇女解放修改婚姻法,这些措施在保守社会引发强烈反弹。赫拉特事件中上千士兵哗变,苏联顾问遭斩首,塔拉基被迫向莫斯科求援。

阿明这个留学美国的副手,1979年3月成为总理后逐渐掌握军权。9月14日政变中,其卫队冲入塔拉基藏身处实施逮捕。阿明上台后清洗亲苏派,停止与苏联大使的定期会晤,驱逐军事顾问团。当其释放'中立外交'信号并暗中接触巴基斯坦时,勃列日涅夫拍案而起:'养的狗反咬主人!'

12月27日的'风暴333行动'虽除掉阿明,但新扶植的卡尔迈勒政权仅控制20%国土。反政府武装'圣战者联盟'迅速壮大,控制80%乡村地区。苏联投入上百亿美元援助,却换来政府军40%的逃兵率,士兵宁愿自残躲避征兵。

苏联军队的二战经验在阿富汗彻底失效。入侵初期携带的T-62坦克和米-24直升机,在潘杰希尔谷地遭遇噩梦:坦克履带在45度斜坡打滑,直升机频繁遭遇RPG袭击。1980年代增兵至11万后,仍坚持'大轰炸+焦土政策',导致百万平民伤亡,反而壮大游击队规模。

美国'毒刺'导弹的输入使直升机成为活靶子,300余架米-24被击落。苏联后期派出的Su-25攻击机,在山区雾气中难以实施精确打击。阿富汗政府军的腐败更令人震惊:军官倒卖军火换酒,士兵作战时临阵脱逃成为常态。

解密档案显示,苏联元帅奥加尔科夫早在1981年就警告:'游击战需要特种部队和情报网支持。'但高层坚持正面进攻,十年间造成5万苏军伤亡、40万病号,士气跌至谷底。这暴露出苏联军事改革的致命缺陷:和平时期过度依赖常规战争训练,忽视非对称作战能力。

苏联规划战争时犯下根本性错误:认为阿富汗人会欢迎'解放者',预计三周控制喀布尔。现实是村民白天递茶,夜晚埋设地雷。莫斯科的情报网络依赖克格勃和顾问团,完全忽视部落忠诚与宗教因素。圣战者通过巴基斯坦获得武器,中国也提供步枪支援,使苏联补给线频繁遭袭。

国际层面,苏联原以为华约组织会支持,结果东欧国家集体沉默。西方实施的经济封锁使苏联出口下降20%,卢布贬值加速。国内媒体起初封锁消息,称'有限军事援助',真相泄露后引发民众抗议。戈尔巴乔夫1985年增派先进装备,却遭遇最血腥的一年。

1988年日内瓦协议签署后,最后一辆苏军坦克于1989年2月15日撤离,身后爆炸声不断。这场战争留下血色账单:苏联解体后阿富汗陷入长期内战,基地组织在此萌芽,为2001年的911事件埋下伏笔。解密档案揭示的五大战略误判,至今仍是大国决策的重要镜鉴。