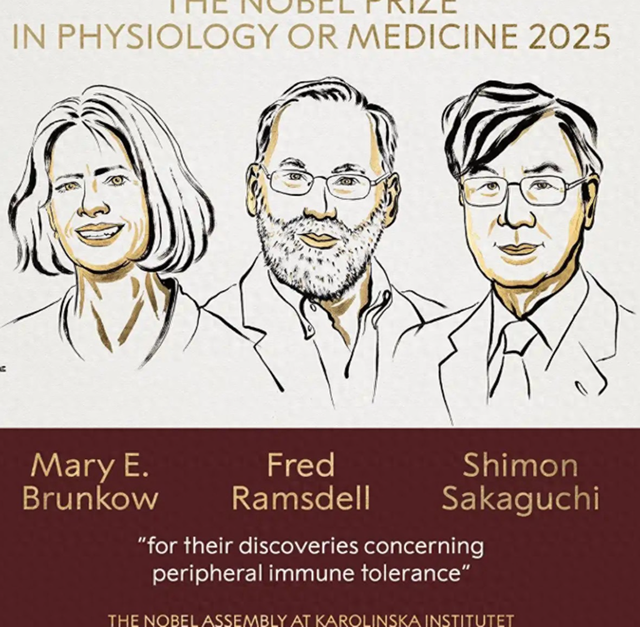

十月的北欧,诺贝尔奖的揭晓再次成为全球科学界的焦点。当74岁的日本科学家本庶佑凭借“免疫刹车”理论摘得生理学或医学奖时,日本举国欢庆。而在地球另一端,拥有全球最大科研团队、年发表SCI论文72.87万篇(稳居世界第一)的中国科学界,却再次陷入沉默。

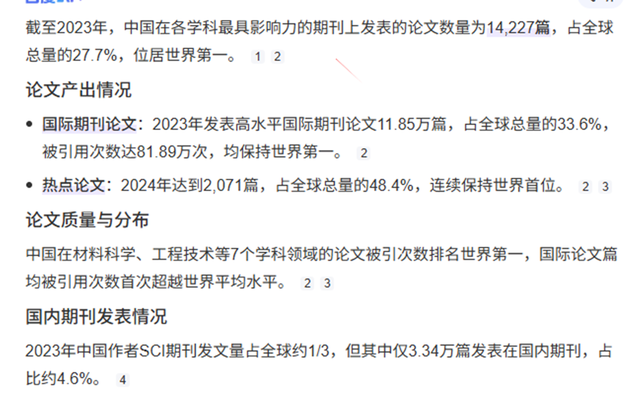

这种沉默背后,暴露出中国科研体系的深层矛盾:研发经费超3.3万亿元、占GDP比重2.64%、全球前2%顶尖科学家超4万人的“数据繁荣”,与本土科学家仅获1项诺贝尔自然科学奖的“成果匮乏”形成鲜明对比。2023年,中国科技论文篇均被引次数虽首次超过世界平均水平(16.20次),但与美国等科技强国相比仍有显著差距。更严峻的是,在颠覆性科学突破领域,中国声音依然微弱。

功利化评价体系:论文数量压倒质量

当前中国科研评价体系陷入“重数量轻质量、重短期轻长期”的怪圈。一位青年科学家坦言:“每年需发表3-5篇SCI论文才能达标,根本无暇进行需要长期积累的原创研究。”这种“唯论文”导向导致重复性研究泛滥、创新性研究稀缺,冷门领域无人问津,而热点领域则过度竞争。

特斯拉创始人马斯克曾尖锐指出:“现在的学术论文像流水线产品,大多为发表而发表,对推动人类进步毫无意义。”这一评价直指中国科研的痛点:项目申请需填无数表格、经费使用受繁琐规定限制、成果评价依赖量化指标。与日本74岁科学家仍能获诺奖形成对比的是,中国科研界普遍存在“35岁现象”和“45岁门槛”——年轻科学家为生存奔波,中年科学家为职称所困,待获得科研自由时,往往已失去创新锐气。

急功近利氛围:基础研究举步维艰

屠呦呦获诺奖曾是中国本土科学家的“零突破”,但此后中国科学家再无诺奖进账。与之形成鲜明对比的是,日本近年平均每年获1-2个诺奖。中国热点论文数虽占全球48.4%,但数量增长未转化为质量突破。诺贝尔奖的延迟性(一项成果可能需10-40年才获奖)与国内科研考核周期短、要求即时产出的现状形成矛盾。

“大家迫切要成功、要评级、要绩效,怎么能行?”一位科研人员无奈表示。东京的新闻发布会上,74岁的坂口志文分享了多年坚持基础研究的感悟;而在中国,越来越多的科学家正坐稳“冷板凳”,期待将原创的冷板凳“焐热”。

论资排辈与人才流失:创新活力受抑制

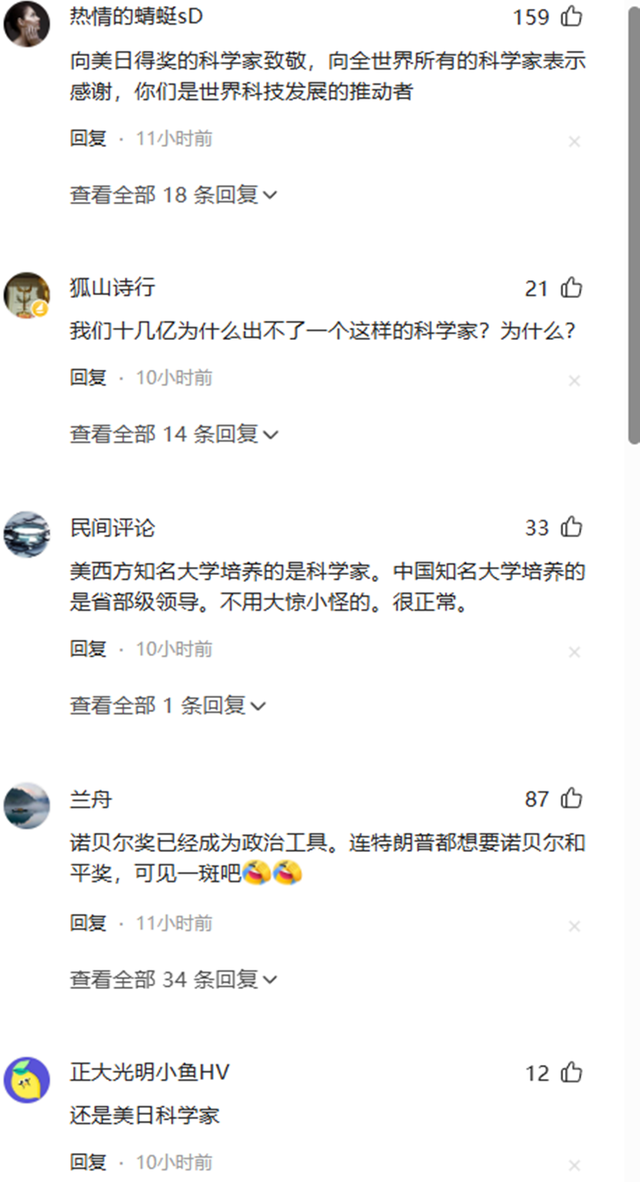

网友普遍认为,科技、教育等领域论资排辈现象严重,评级、成果、论文成为唯一标准。这种“模块化”评价体系对有创新活力的科学家构成痛苦。互联网上,不乏科技人才回国后因不适应环境又远走他乡的案例。

中国科研的困境,本质上是评价体系与科研规律的错位。要突破“论文数量第一、诺奖遥遥无期”的怪圈,需从改革评价体系、营造宽容氛围、鼓励长期研究入手。唯有如此,中国科学才能真正从“数据繁荣”走向“质量突破”。