国庆假期刚过,朋友圈里旅游打卡的动态还没刷到几条,一条关于西贝的“控诉帖”却先火了起来。

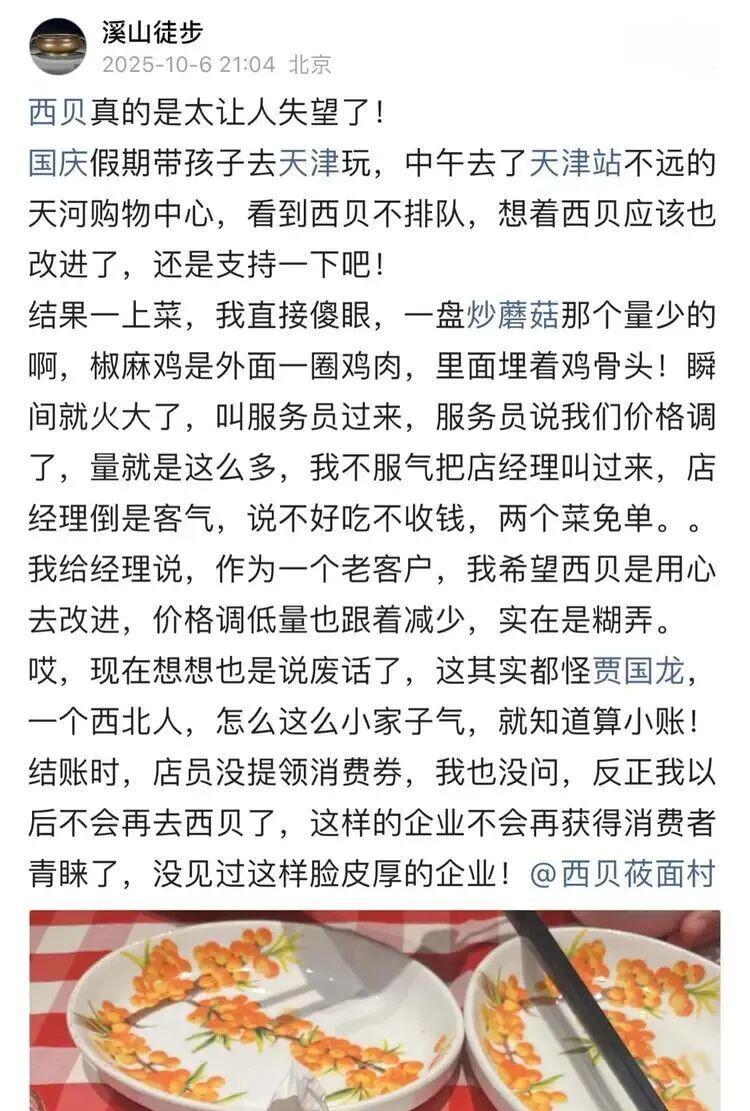

一位北京家长带着孩子去天津游玩,途中在西贝用餐,结果却大失所望:一盘炒蘑菇量少得可怜,仿佛在喂兔子;椒麻鸡表面是肉,里面却藏着不少鸡骨头。这位家长怒了,找来经理理论。经理态度倒好,免了两道菜的钱,还赔着笑脸。但这位老顾客并不买账:“我不是要你免单,我是希望你们用心改进,别一边降价一边缩量,糊弄谁呢?”

这话一出,瞬间点燃了网友的情绪。大家愤怒的,不是菜量少本身,而是那种“被聪明”的感觉。西贝这波操作,简直就像是一场“餐饮版经济学实验”。

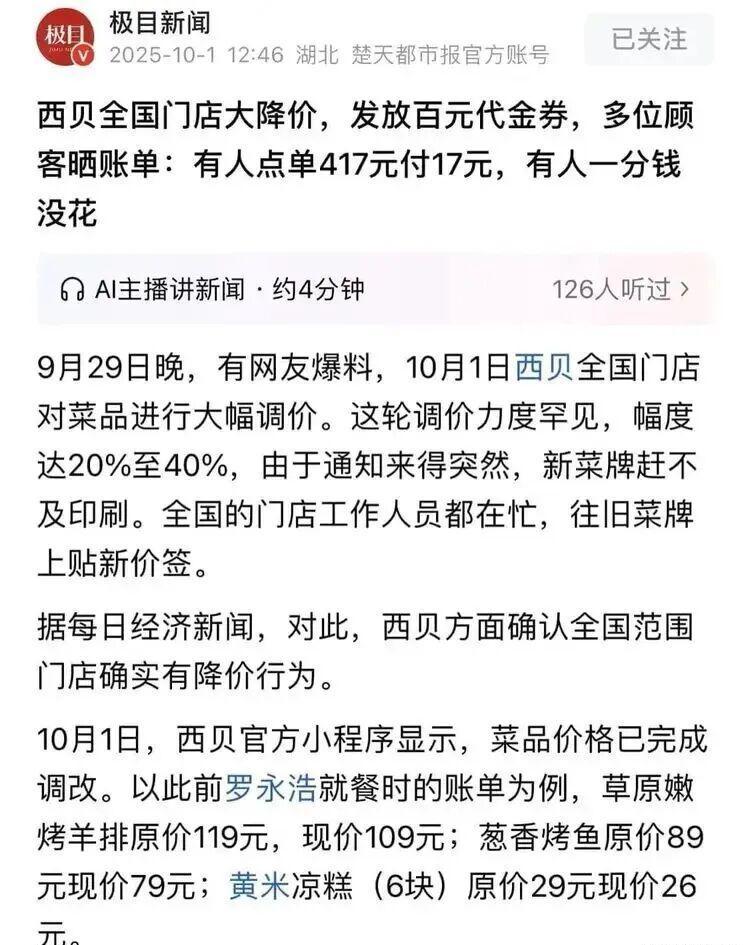

从9月24日起,西贝全国门店每人送100元代金券;10月1日,又全线下调菜品价格20%-40%。烤羊排便宜了10块,番茄莜面鱼鱼少了6块,听起来确实挺实惠。但问题是,菜量也大幅减少了。

一盘炒蘑菇,从前能拌三碗饭,现在夹两筷子就见底;椒麻鸡从“整鸡拆件”变成了“骨头串肉”,就像是用厨房边角料拼凑而成的。

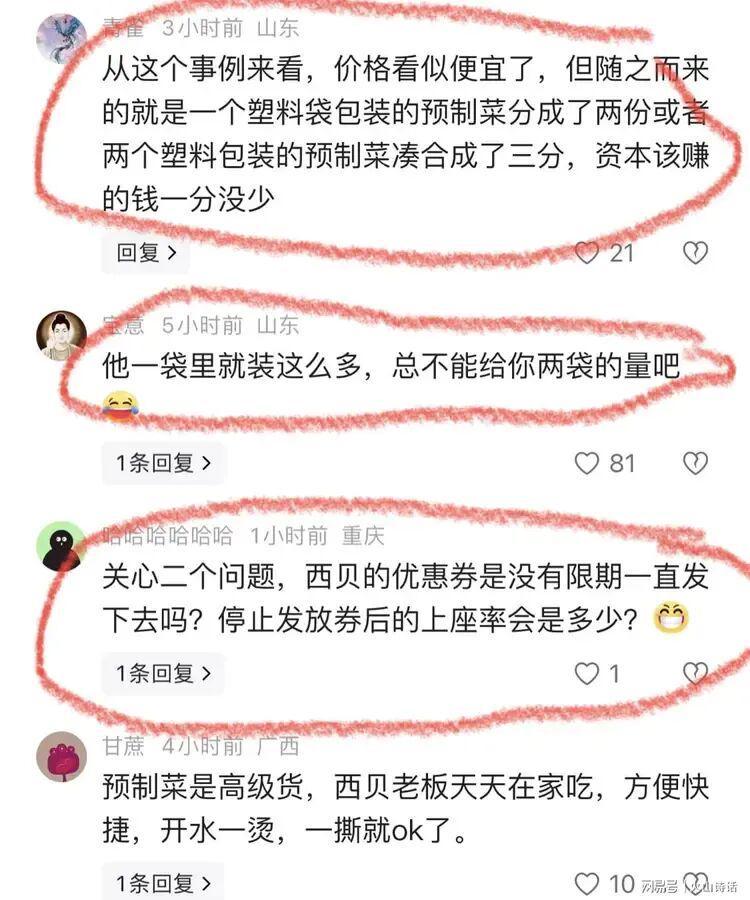

这哪里是“降价”,分明是“换算法”:总价降了,但单价其实没变,甚至更贵了。网友一针见血地指出:“预制菜一袋就这么多,总不能给你两袋的量吧?”这话听起来像调侃,实则道出了真相。

西贝采用中央厨房统一配送,成本确实可控,但“现做”二字却越来越像是个幌子。上海店声称馍和肉是现场做的,而广州的员工被问到是不是预制菜时,却扭头就走。消费者心里清楚得很:加热一下,也算“现做”?那我用微波炉也能开餐厅了。

更让人觉得荒诞的是那道“每日限量六只”的烤鸭。一只烤90分钟,听起来匠心满满,可一天只烤六只,连一个包厢都喂不饱。这哪里是上菜,简直就是行为艺术,主打一个“我们很用心”的仪式感。

你以为国庆期间西贝门口排长队,是品牌回暖的迹象?错。那是黄牛在排队领券。一人限领一张100元代金券,两人去就是200,转手倒卖能赚二三十。有人还专门组团“打卡式领券”,吃完饭转头就在二手平台挂出去。

这哪里是吃饭?分明是变相发消费券,全民搞副业。

而真正去西贝吃饭的,大多是图便宜的家庭和年轻人。十几块钱就能吃一顿原价几百的“大餐”,账面上看起来确实划算。但实际上呢?毛利压得低,菜量缩得狠,吃一顿就像“完成任务”——吃饱了,但没吃爽。

你以为消费者傻吗?不,他们精明着呢。

网上骂归骂,该吃还得吃。为什么?因为比起其他动辄人均过百的连锁餐厅,西贝这波“降价+送券”,性价比依然在线。

骂你,是因为你还值得骂;不去吃你,才是真正的死亡。

西贝的问题,从来不是菜难吃,而是信任崩了。从前大家信它“闭着眼睛点都不踩雷”,信它“好吃战略”不是口号。

可这几年,从“贾国龙”个人IP翻车,到菜品质量波动,再到如今“降价缩量”,西贝一步步把“老客户”的情分耗尽了。

最伤人的不是贵,是明明收着你的钱,还当你是傻子。

你说降价是惠民,可菜量同步缩水,这不是惠民,是“换种方式收钱”。你说送券是诚意,可限量供应、黄牛倒卖,这不是诚意,是“饥饿营销2.0”。

更讽刺的是,排队越长,越显得品牌“回春”。可谁都知道,这波客流,是代金券堆出来的幻象。

10月15号券一停,人还会不会来?没人敢打包票。海底捞靠服务翻身,喜茶靠产品迭代,而西贝现在靠的,是一张张“明天才能用”的纸质券。这像极了企业快没钱了,发购物卡抵工资。

西贝当然还有机会。毕竟底子在,供应链稳,品牌认知强。但想真正翻身,光靠“发券+降价+演现做”这套组合拳,撑不了太久。

消费者不傻。

他们愿意给一次机会,但不会无限原谅。要想赢回信任,不如干点实在的:

公开一份“食材用量标准”,别让用户靠眼睛估重;

把中央厨房流程晒出来,别让“现做”变成文字游戏;

别再搞“限量款”表演菜,饭馆不是剧场,顾客要吃饭,不是看戏。

说到底,餐饮拼的不是套路,是一口扎实的味道和一份不藏私的诚意。

你可以降价,但别缩水;可以送券,但别设套;可以转型,但别把老顾客当韭菜。

否则,今天的排队,不过是明天倒闭前最后的喧嚣。毕竟,人心一旦凉了,100块代金券,也暖不回来。