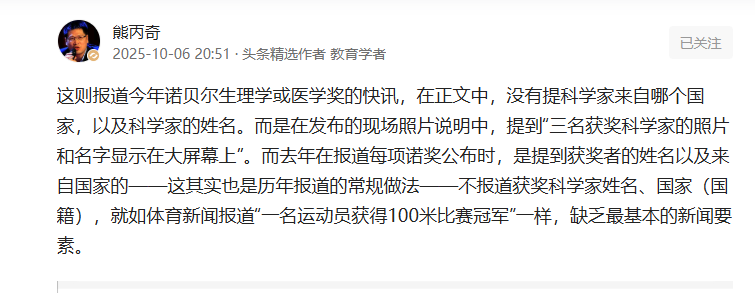

2025年10月6日,知名教育学者熊丙奇通过社交媒体发文,直指新华社当日发布的诺贝尔生理学或医学奖报道存在严重信息缺失。这篇题为《科学报道的完整性何在?》的评论迅速引发网络热议,将一场关于新闻专业性的讨论推向更深层的文化认知层面。

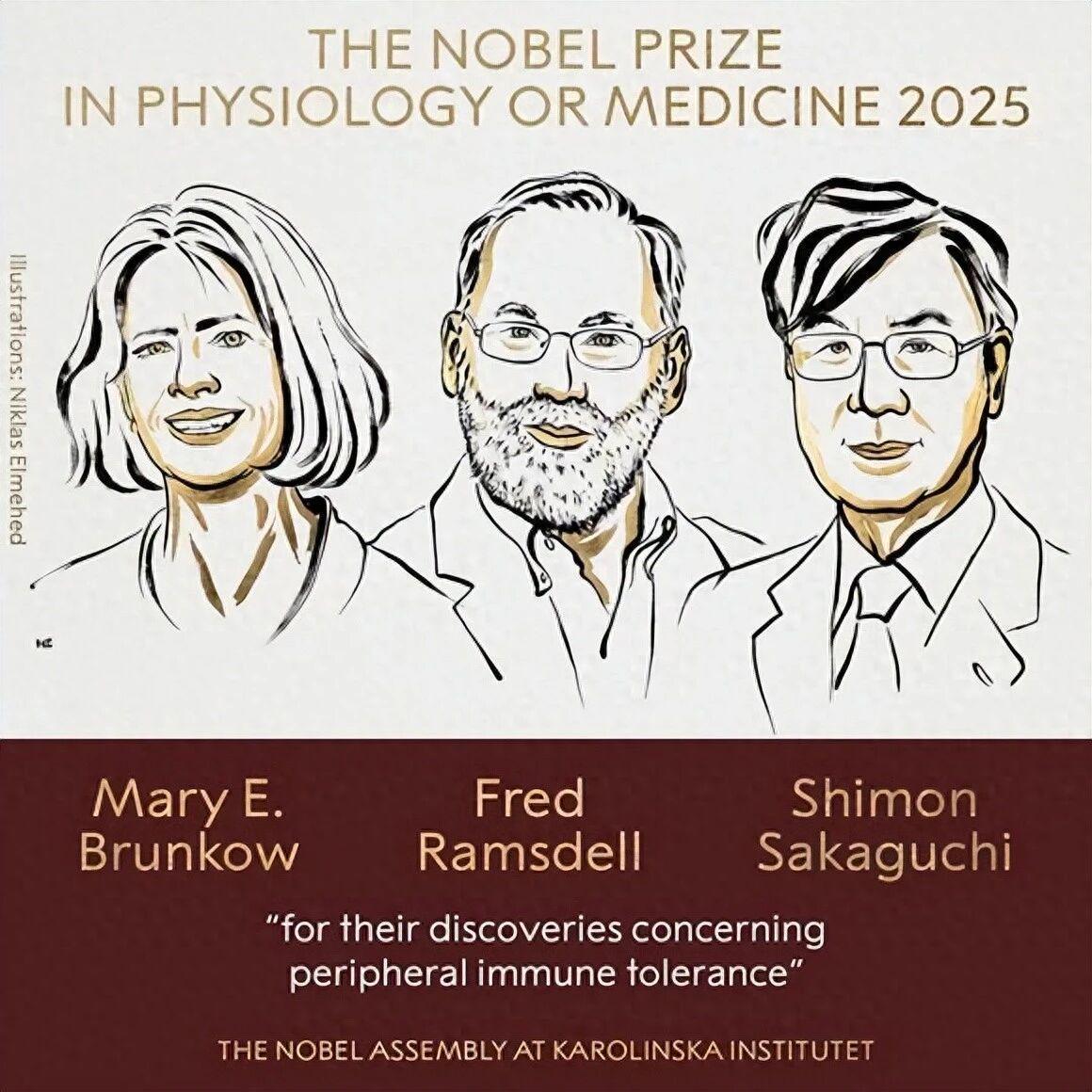

根据熊丙奇披露的报道截图,在宣布美国科学家玛丽·E·布伦科、弗雷德·拉姆斯德尔与日本科学家坂口志文获奖的快讯中,正文仅以"三名科学家获奖"一笔带过,未提及任何获奖者姓名及国籍信息。与之形成鲜明对比的是,2024年同类报道均完整标注了获奖者国籍及姓名,这种反常处理引发学界质疑。

舆论场迅速形成两大阵营。支持方援引"科学无国界"原则,认为淡化国籍符合国际传播惯例;反对者则犀利反问:"若中国科学家获奖,报道会如此处理吗?"更有网友梳理近年报道发现,当涉及俄罗斯、古巴等国科学家时,国籍信息均完整呈现,这种选择性报道引发"双重标准"的质疑。

这场争议很快突破新闻业务范畴。熊丙奇在后续评论中指出,当科学报道都要向"政治正确"妥协时,新闻的真实性原则已被置于次要地位。这种泛政治化倾向,实则是某些群体在现实世界面前不自信心态的投射。

现象背后折射出更深层的文化认知偏差。近年来,部分非历史研究学者及自媒体兴起"全盘西化否定论",将《永乐大典》包装成西方文明源头,甚至宣称英语源自汉语。在科技领域,"清场式领先""两小时团灭航母"等夸张论调频现,暴露出部分群体在现当代科技领域的认知错位。

数据对比更具说服力。日本在21世纪前25年已斩获20个诺贝尔科学奖,而中国同期仅有屠呦呦等少数科学家获奖。这种差距在基础研究领域尤为明显,从诺奖分布即可窥见一斑。当某些言论将屠呦呦获奖视为"西方政治操作"时,恰暴露出对科学评价体系的认知缺失。

真正的民族自信应建立在现实基础之上。中国在应用技术转化方面的成就值得肯定,但在基础科学领域与世界先进水平仍存差距。这种差距不是靠回避报道他国成就就能弥补的,正如熊丙奇所言:"当看到别人成功就掩耳盗铃,酸不出真正的民族自信。"

当代民族自信的根基,在于能否让人民活出尊严与幸福。这种自信不需要通过贬低他人获得,更不应建立在对他人成功的回避上。当某些报道连获奖者姓名都不敢提及时,这种"醋坛子心态"反而暴露了深层的不自信。

历史经验表明,真正的强者从不惧怕承认差距。从"实事求是"到"虚心使人进步",这些被部分人遗忘的智慧,恰是构建健康民族自信的基石。在科技全球化的今天,掩耳盗铃式的报道方式,最终只会让自己困在"醋坛子"里,误把坛口当作整个天空。

这场由诺奖报道引发的讨论,最终指向的是如何构建理性的民族自信。当我们可以坦然祝贺他国科学家成就时,当我们的报道不再回避国际科学界的重要进展时,或许才是中国科学真正走向世界舞台中央的开始。