2025年,建筑行业出现了一个令人费解的怪现象:原本备受追捧的国企、央企工程项目,如今却陷入了无人问津的尴尬境地。这一转变背后,隐藏着怎样的行业困境与利益纠葛?

据最新消息,今年中建、中铁等大型国企、央企计划对外招标700余个项目,然而结果却令人大跌眼镜——竟有超过300个项目无人投标。这一数据与往昔“一标难求”的盛况形成了鲜明对比,不禁让人发问:国企、央企的工程,怎么就成了烫手山芋?

深究其因,垫资与保证金问题首当其冲。承建国企、央企项目,往往需要提前垫付大量资金,并缴纳不菲的保证金。这本身已是不小的负担,更令人难以接受的是,工程完工后,款项结算却遥遥无期。有承建方透露,部分项目完工数年,工程款仍迟迟未到账,这种资金压力,让许多企业望而却步。

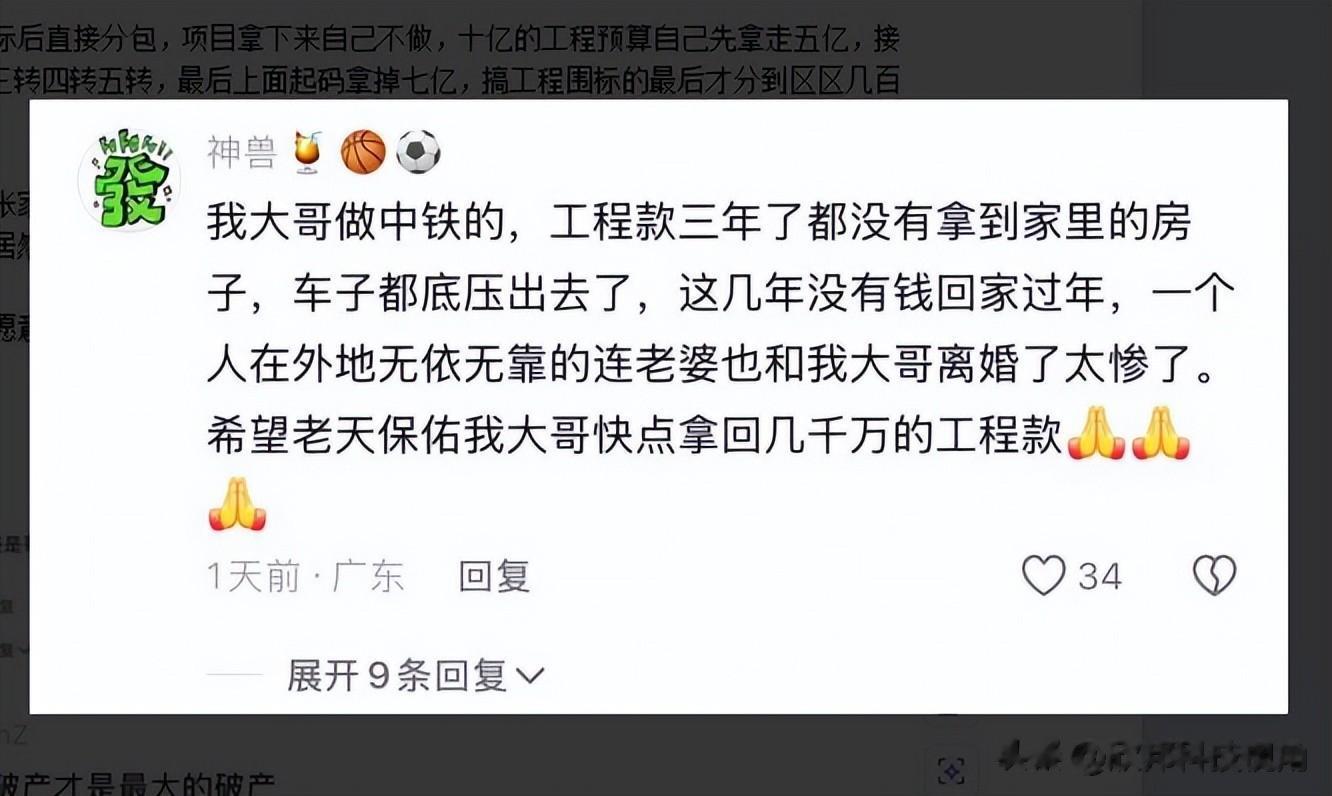

一位网友的亲身经历,更是让人唏嘘不已。他大哥承接中铁项目,工程款一拖就是三年,为筹集资金,家里房子、车子悉数抵押,最终落得个妻离子散、有家难回的悲惨境地。这样的案例,并非个例,而是行业内的普遍现象。

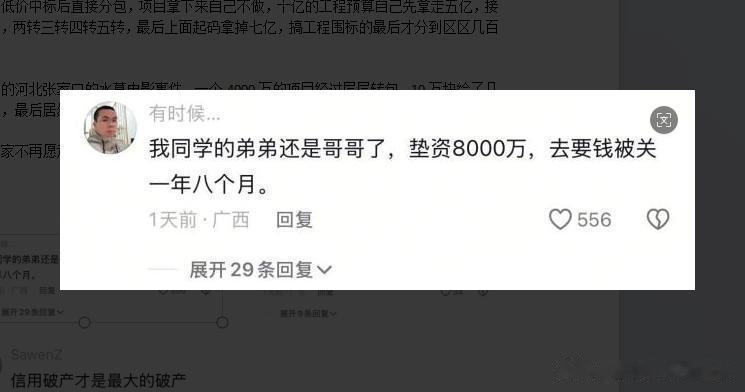

更有甚者,有承建方在垫资8000万后,非但未拿到应得款项,反而因讨要工程款被无端关押一年八个月。这种极端情况,虽然罕见,却也折射出行业内的深层次问题。

国企、央企作为行业巨头,资金实力雄厚,却屡屡要求承建方垫资,这种做法无疑被视为“耍无赖”。更令人气愤的是,一些优质项目往往被内部消化,而那些不赚钱、费劲的工程才对外招标。这种“肥水不流外人田”的做法,无疑加剧了行业的不公平竞争。

此外,低价中标后的层层分包现象,也是导致承建方积极性受挫的重要原因。一些国企、央企在拿到项目后,并不亲自施工,而是将工程转包给多家公司,自己则从中抽取高额管理费。这种“空手套白狼”的做法,不仅损害了承建方的利益,也严重影响了工程质量。

以河北张家口水幕电影事件为例,一个4000万的项目,经过层层转包后,最终仅以10万的价格交给了几个大学生。更令人震惊的是,这10万款项中,竟还有4万5的拖欠。这种荒诞的现象,无疑是对行业诚信的极大讽刺。

面对如此困境,承建方自然不愿再当“冤大头”。正如一位网友所言:“信用破产才是最大的破产。”当行业内的信任基础被摧毁,当承建方的利益得不到保障,国企、央企的工程,又怎能不陷入无人接标的尴尬境地呢?