1977年初夏,北京西山,粟裕家门口来了位满脸风尘的老人。

警卫有些迟疑,但还是打了电话。粟裕接到汇报,愣了一下,旋即站起身,声音突然高了八度:“快请进来!”

门一开,两人对视片刻。

“老首长,还记得我吗?”

粟裕眯起眼,几秒后猛地握住对方的手:“真的是你?我一直以为你牺牲了。”

老人咧嘴一笑,摸了摸左眼:“要不是碰上个神医,我今天也怕见不到你了哟。”

粟裕使劲捏了捏他的手,嘴唇抖了几下,没说出话来。

42 年后再相见

1977年初夏,北京西山。空气中透着槐花与泥土的味道。

午后,粟裕家门口走来一位衣衫褴褛的老人,皮肤黝黑,步伐坚定,像是从田间地头直接走来的。警卫皱了下眉,抬手拦住:“找谁?”

老人腼腆地报出姓名。警卫一听,有些迟疑,但还是转身去打电话。

电话那头,粟裕听见“陈兴发”三个字,猛地从椅子上站起来,声音一时有些发颤:“快请进来!我等他很多年了!”

门开的一刹那,两个老人对望片刻。粟裕走上前,一把握住他的手,几乎不敢相信:“兴发……真的是你?我以为你早就牺牲了!”

这位从死神口中溜回来的老战士,名叫陈兴发。

1913年冬天,生于江西贵溪裴源村一个赤贫农家。家里实在太穷,连上私塾的钱都凑不起,他只能跟着父亲下地、上山,种田打猎混口饭吃。瘦弱的身子硬是被山林练出了脚力和筋骨。

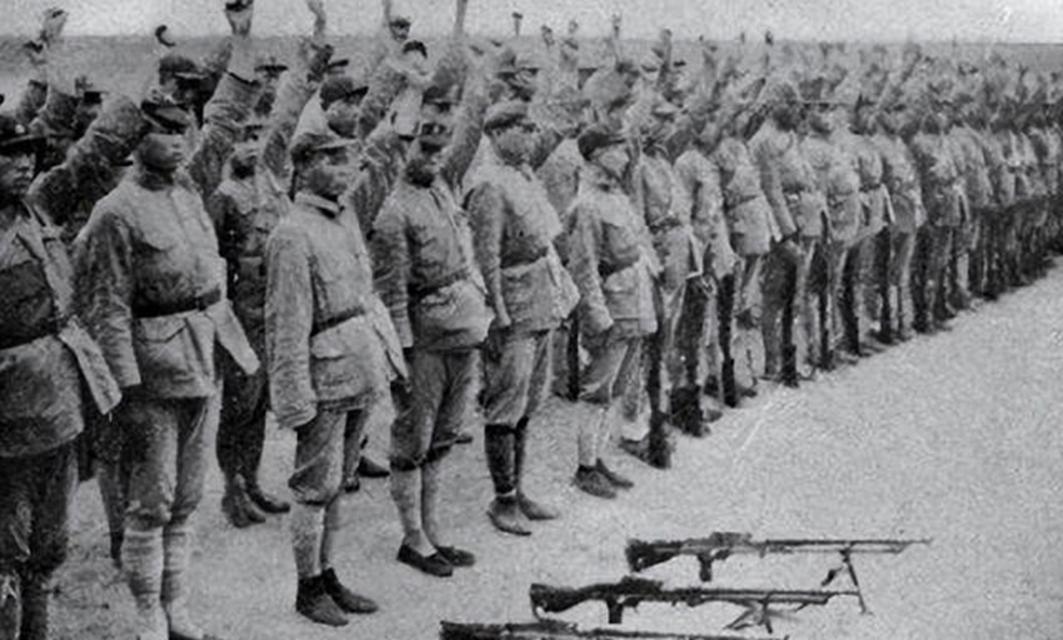

那时,裴源是方志敏领导下的红色区域,时常可见红军队伍穿行山间。陈兴发虽年幼,却常偷偷跑到村口听红军唱歌,看他们练兵。

父亲瞧出儿子的倔劲,说:“嘎崽俚,山里人不能只靠力气,得练身手,护得住自己,也护得住别人。”

村西头的破茅屋里,住着一个神秘老人。姓周,人称“周大锤”,是个流落乡野的江湖拳师,靠打铁为生。

没人知道他的来历,只知他单手能抡起百斤铁锤。一次重病缠身,是陈家父子采药熬汤救下了他。

从那天起,陈兴发每天三更起身,在山林间苦练。十岁拜师,七年未曾懈怠。他练得一身硬功夫,却从不在人前露面。

山民只当他是个踏实庄稼娃,谁都没想到,这个孩子的骨子里藏着火。

1929年底,方志敏的队伍进驻裴源,土地革命在山乡激起千层浪。陈兴发悄悄报了名,晚上向周大锤辞别。

师徒对饮谷酒,周大锤盯着他眼睛说:“记住,红军是穷人的队伍,干这事,值。”

走出村子那一夜,他没有回头。几年后,敌人卷土重来,他的父母、叔叔、婶婶、姑姑,全被反动派杀害。

1933年1月,红十军调往中央苏区,改编为红七军团,陈兴发在粟裕手下,任五十六团特务连连长。

作战勇猛,执行命令雷厉风行。1933年6月,他正式加入中国共产党。

为增强部队火力,他改任机枪连连长,后来又升任北上抗日先遣队营长。

北上失败后,他随粟裕等人突围转战浙南,归入红军挺进师,日后成为新四军一师的前身。

1935年,在一次遭遇战中,他左眼被敌军子弹贯穿,弹头穿过颅骨,血流如注,战友抬着他冲出火线,前线几天都未等来消息。

粟裕听说他被击中要害,心里早已认定——这位拼到最后一颗子弹的猛将,已战死疆场。为此,他悲痛了很久。

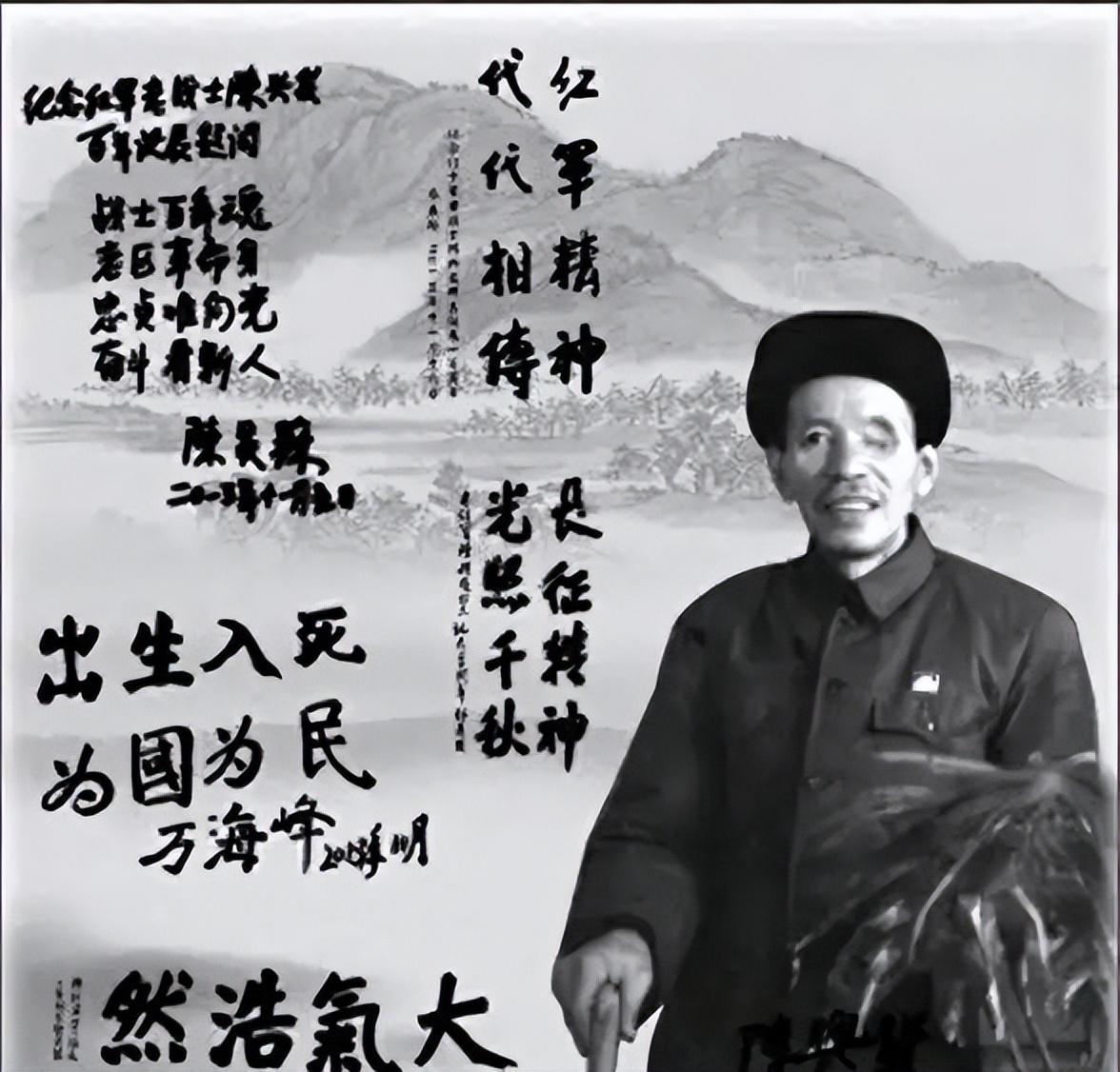

出生入死,为国为民

事实上,陈兴发当年并未牺牲。

那一仗打得凶险。他头部中弹,穿过左眼,血流满面,被抬到后方时,几乎奄奄一息。

医生立即为他实施开颅手术,才把那颗嵌入颅骨的子弹完整取出。

枪伤虽未致命,却给他留下了一只失明的左眼和一段长时间的失语期。

直到1936年,他才基本康复。

那段时间,很多人都不知道他究竟去了哪里。因为他执行的,是不能公开的特殊任务。

他的身份,甚至很多战友都不清楚。他用另一种方式继续战斗——在敌后,从枪口转向情报线。他曾多次掩护重要首长突围,保护过多位党的高级干部安全转移。

1936年底,陈兴发伤愈归队,被调往赣南粤边,进入陈毅领导的游击队。敌情复杂,局势动荡,队伍频繁转移。他从不讲条件,也从不推辞任务。白天游击,夜间联络,枪林弹雨中,风餐露宿是常态。

1937年秋,南方游击队奉命下山,准备改编为新四军。

11月,陈兴发随陈毅赴湘赣边,向另一支红军游击小队传达中央指示。不料,游击队的战士警惕性极高,认为这是“敌人借改编名义渗透”,不容分说便将两人关押起来。看守的游击队员说:“我们打的是日本人和国民党,凭什么改编到国民党的队伍里去?”

陈毅据理力争,陈兴发几次解释,对方都不松口。直到两天后,有人打探回消息,说中央的确下达了改编指示,确有“新四军”的筹建计划,这才解了误会。

改编完成后,陈兴发回到陈毅身边,担任贴身警卫。

说是贴身警卫,其实陈兴发很少在陈毅身边,大多数都在外执行任务。

因为他是少数几个能越过敌人封锁线传送情报的人。

他不穿军装、不持武器,时而是走村串巷的货郎,时而是插秧放牛的农夫。进城不惊动街头巷尾,出村不打草惊蛇。

有一次,一封事关部队生死存亡的绝密电文需火速送出。

他和几名同志抬着一口棺材,光天化日下走到敌人岗哨。路卡的鬼子拦住他们,要求开棺检查。陈兴发当机立断,板着脸说:“死的是麻风病,开了你们也得传染。”

敌人不信,上来就要撬棺盖。棺盖一开,臭气扑鼻——那是真尸体。

尸体底下,就是包着油布的电报。鬼子士兵被熏得后退数步,连声喊“快滚!”他们趁乱通过,电文也送到了指定地点。

事后,陈毅听完报告,也不由打趣说:“还是你有法子。”陈兴发咧嘴一笑,难得地露出几分轻松。战火中的笑声,是极其珍贵的。

还有一次,他乔装成砍柴的山民,挑着木柴行至半路,被敌人巡逻队捉住。他黑脸瘦骨,看起来确实像个地道苦力。

敌人一个耳光扇过去,喝道:“老实点,给我们当挑夫!”

他低头不语,挑起几杆枪和一担柴,混在敌人中间缓慢前行,一路默数步距、观察地形。

走至一处石崖转角,坡陡林深,他突然将扁担横扫,枪支与木柴一齐落地,几下快打,敌人纷纷倒下。

他顺势翻滚下坡,钻进林子,转眼不见了踪影。

敌人乱枪扫射,山野回音激烈,仍没留住他的影子。

像这样的事,陈兴发自己也记不清多少次。

山路上的枪声、城镇里的监视、黑夜中的奔跑、废庙里的藏身、河畔草丛中的等候……

这些年,他像一把藏起来的刀,哪怕伤痕累累,也始终贴身护着这支队伍。

不图名利的晚年

1949年夏,战火初息。陈兴发随陈毅部进驻上海,任华东军区交际处副处长、第一招待所所长。

这是组织对他的信任,也是一份安置老红军的优待。但他心中始终不安。

左眼早已失明,身上多处旧伤仍在隐隐作痛。战友、首长纷纷劝他留在上海,好好休养。

1979 年,陈兴发在福建东山岛 看望正在部队服役的次子

然而他态度坚决,不等话说完,便主动提出调回江西,回苏区,回到那个他出生、战斗、流血的地方。

1950年初,组织批准了他的请求,任命他为贵溪县人民武装部副部长。这是他回乡的第一站。

两年后,调往江西省军区干部团学习。

1952年底,干部团要为一批复员干部安排去向。组织考虑到他负伤九次,建议他在省城安排一个后勤岗位。

他却说:“我不挑地方,越艰苦越好。”

组织最终安排他前往宁冈县。对陈兴发来说,这是归队。

这里,是他当年跟随陈毅打游击的根据地。这里的老百姓,有他救过命的战友,有他掩护过的群众,有他流过血、埋过兄弟的山岭和小河。

他先坐汽车到达吉安,再沿着崎岖山路步行百余公里,自行赶赴宁冈龙市镇。

那一夜,他在供销社临时宿舍住下,翻来覆去睡不着。

他披着军大衣坐了一夜,看着屋外山风呼啸,心中像回到了二十年前。

天一亮,他就跑去县政府,站在县长面前,立正、敬礼、报到。县长听说他的身份后,连连摆手:“陈老,您是功臣,这里应该我们听您的。”

陈兴发却正色道:“我是军人,过去是,现在也是。军人听命令,不讲条件。我来,是来干活的,不是来养老的。”

县里原想安排他在政府任职,他婉拒,坚持去了条件最差的县供销社,担任主任。

从那天起,他放下军功,挑起货担,与年轻职工们一起走村串户,送盐送煤送布匹,翻山越岭,不分寒暑。

谁也不信,这个沉默寡言、眼里泛白光的老头,是一位一等革命伤残军人。

有一次,他翻山送货,走到一个偏远山村,突然碰上了当年掩护他突围的黄天茂老乡。

两人当场认出对方,没说几句话就抱在一起大笑大哭。当晚,两人就着火塘喝了整整一夜的包谷酒,第二天双双醉倒在灶前。

“老陈啊,还是你命大,我那时候真以为你死了。”黄天茂拍着他的肩膀说。

“我命硬,老天没收。”

1965年,毛主席重上井冈山。陈兴发被任命为外围警卫副总组长。

毛主席贴身警卫汪东兴听说他是老红军、特等伤残军人,又一身苦功,提出想把他调到省里安置一个轻松岗位。

他摆摆手:“我已经很好了。多少人连尸骨都没留下,我还能站着,已经很知足了。”

1966年,陈兴发离休,享受行政11级待遇。

1973年,肖劲光得知他尚在人世,惊讶之余,亲自致电江西省委,要求妥善安排他的晚年生活。

省里连夜研究,拨专款安置他住房,海军政治部、省委组织部、省民政厅共拨付安家费用一万元。

当时鹰潭镇民政局长熊国胜亲自上门,征求他选址建房意见。他说:“不用建新房,旧屋还能住,不要铺张。”

1977年,陈兴发赴京参观。

当年红七军团的营长,如今一身布衣、满脸风霜,站在粟裕家门前。

门一开,两个老人隔着门槛对视几秒。陈兴发抬起右手,笑着问:“老首长,还认得我不?”

粟裕眼圈一下红了,走上前紧紧握住他的手:“兴发,你是陈兴发!你还活着!”

粟裕得知他的情况,拉着他的手连说几句“没想到,真没想到”。

1980年冬,陈兴发因头部旧伤复发而逝世,终年67岁。

参考资料:

忆老红军陈兴发 华江鹰

老红军陈兴发传奇 陈海宁

追忆父亲——老红军陈兴发的人生传奇 陈吉宁;陈海宁;陈南宁