“爸,他真的撑不住了。”1965年3月4日深夜,台北士林官邸的走廊里,蒋经国压低嗓音说出这句话。走廊尽头的灯光昏黄,蒋介石没有回应,只是抬手示意侍从继续前行。那一刻,岛内最高层都清楚:陈诚的时间已经不多了。

次日下午,陈诚官邸的大门终于敞开,前来探望的人排成了长龙。病房内,这位四星上将的胸膛起伏越来越微弱,主治医师一次次调低吗啡剂量,仅仅是为了延缓疼痛。傍晚七点零五分,脉搏停止跳动。一名军医走出房门,摘下口罩,只说了七个字:“副总统已经走了。”议事厅内一片沉默,有人转身关掉收音机,将娱乐节目切换成了哀乐。外界很快得知:陈诚留下了三条遗言,字数不多,却避开了“反攻”和“反共”这两个高频词汇——风声顿时紧张起来。

岛内舆论的困惑不难理解。陈诚的职业生涯与蒋介石高度绑定,从北伐、剿共、抗战到内战,再到护送“中央”迁台,他几乎始终跟随在蒋介石身后。论资格、气场和地盘,他堪称国民党的“第二号人物”。按照常理,他应当在遗书中继续高喊“反攻大陆”。然而,事实并非如此,这让不少将领眉头紧锁。有人甚至建议对遗言进行润色后再对外公布,以免动摇军心。

谭祥拒绝了这一提议。她将陈诚生前口述的66个字交到了治丧委员会,淡淡地说了一句:“要改就别发,要发就照原件。”这份强硬的态度惊到了不少人。蒋介石盯着遗言原稿看了很久,最终批示了四个字:“照原件发。”表面上看似服从,内心却多半翻涌不已,因为陈诚的立场向来是他衡量岛内团结度的“温度计”。

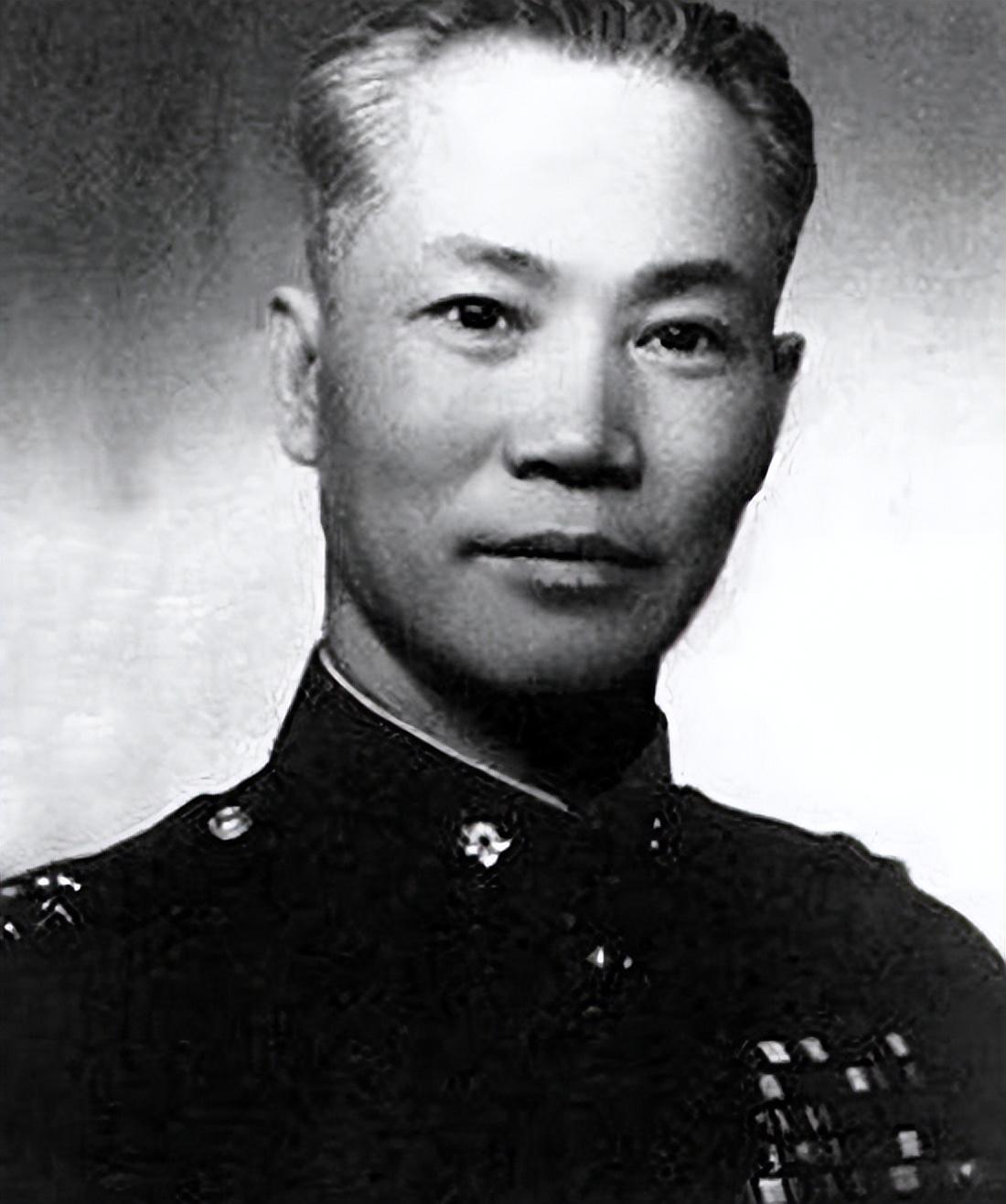

时针拨回四十年前,1924年初夏,黄埔军校门口,蒋介石夜查宿舍时撞见了一个正在背诵《三民主义》的瘦小身影。他拿起烛光下的课本问道:“你是哪省人?”“浙江,学生陈诚。”陈诚回答道。蒋介石没有多言,转身离开。第二天操场点名时,这个其貌不扬的青年被破格提拔为少校炮兵队长。蒋介石后来曾说:“中正不可一日无辞修。”一句玩笑话,折射出浙籍纽带与宗法思维在两人关系中的重要性。

从此,陈诚成为了黄埔系中最听话、也最能干的执行者。北上打冯玉祥、南下剿红军、参与武汉会战、长沙会战,他几乎场场不落。最受人议论的,反倒是他对同乡左派邓演达的求情。1931年,他三次致电南京,请求饶邓一命未果,差点挂印而去。蒋介石斥责他“妇人之仁”,但没有撤职——因为当时忙得很,需要陈诚来镇场子。

1947年接任东北行辕主任时,陈诚其实已经看坏了大局。年底旧病复发,他干脆“顺势”回台治病。随后,他在台湾推动了土地改革、实施了劳工保险、推出了新台币,使得岛内储蓄率一年翻番。不得不说,这些举措为台湾战后经济打下了坚实的基础。也正因如此,美国国务院盯上了他。1961年,肯尼迪一再发出请柬,蒋介石不肯前往,于是推陈诚出访。美国人盘算着利用“蒋父蒋子—陈诚”三角关系做文章,结果陈诚在华盛顿闭口不谈“两个中国”,回到台北后的第一件事就是在阳明山会议上定调:绝不接受分裂方案。

同一年,北京收到了一份加密电报。周恩来批示:转文电台湾,望蒋父子与陈诚保持团结。外交部参谋当面问道:“总理,这算哪门子建议?”周恩来摆手说:“先稳住再说。”在他的判断里,陈诚是可以劝阻美国制造“两个中国”的关键力量。后来事实证明,陈诚并未配合美方的压力,他甚至对身边秘书说:“中共拒美斡旋,像个大国的样子。”这话传到美国情报圈后,直接被写进了当年的评估报告。

1964年秋,陈诚的身体突然雪崩。起初只是腹泻,体重一路滑到不到五十公斤。台湾“总统府”投入了最高级别的医疗资源,但检查结果——肝癌——还是被隐瞒了。有人劝他去东京或休斯敦手术,他摆摆手说:“折腾不了,浪费钱。”新年后,病情急转直下,能量输液都难以吸收。3月3日,他让长子陈履安拿纸笔,口述了三条遗言:团结、共患难、党存。字字中性,没有一句对立的狠话,像是给后人留了回旋余地。

遗言公布当天,岛内金融市场波动明显,报纸头版被“哀悼”、“痛失栋梁”等字样刷屏。可暗地里,一些军法处人员却在追问:陈诚是不是在示意走和谈路线?这个问号被蒋介石轻描淡写地压了下去,他忙着主持灵堂布置,亲题“党国精华”,似乎借此告诉旁人:位置空出来,但方向不变。

大陆的反应比想象中平静。那年夏天,李宗仁夫妇在广州落地。休息室里,周恩来端茶递水,顺势说到旧同事:“陈辞修是爱国的人,可惜身体不好。”李宗仁点头,没有插话。周恩来又加了一句:“他临终遗言,岛内有人想改,他夫人不许,原件发表,这一点难得。”话毕,茶杯轻放桌面,不再深谈。对熟悉黄埔往事的人来说,这已是最大限度的肯定。

细算陈诚的一生,起落全系在蒋介石身上,却又不完全是蒋的影子。他支持一个中国、反对“两个中国”,在政治术语之外,更像是一位务实者的警示:岛屿再小,也要有自主判断;位置再高,也别把口号当遗嘱。这三条遗言,既让国民党内部感到尴尬,也让外部势力失算。有人讲,他的晚年行事“模棱”,我倒觉得,那是老兵对未来的另一种下注:刀枪可以封存,底线却不能随风改口。