谁能想到,三餐中最常见的主食,竟然可能是身体慢性炎症的幕后推手?不换主食,炎症可能悄悄找上门;而一换主食,全身炎症水平竟然显著下降!

这不是魔法,而是科学研究的结论。今天,我们就来深入探讨一种比白米饭更健康的主食替代选择——全谷物,如何帮助你有效降低体内的“炎症之火”。

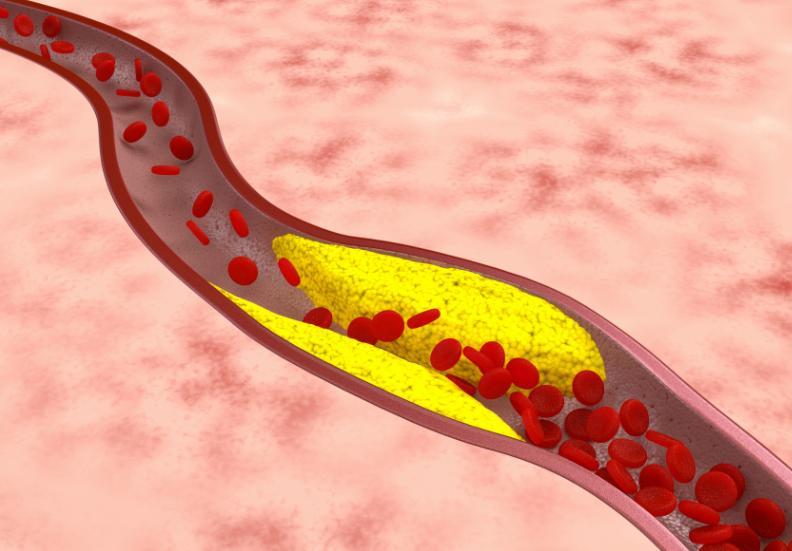

很多人对“炎症”这个词一知半解,以为只是感冒发烧时的症状。实际上,慢性炎症就像身体里的“隐形火焰”,虽不痛不痒,却会悄悄侵蚀我们的健康储备。从高血压、糖尿病到心脑血管疾病,都与慢性炎症密切相关。

主食选择得当,炎症水平就能有效下降。我们日常餐桌上的白米饭、白面条,虽然口感香甜,但这些经过过度精细加工的主食,升糖速度快,容易导致胰岛素波动,进而加重体内炎症反应。

研究发现,高血糖状态会促使身体释放更多促炎因子,如白介素-6和肿瘤坏死因子,从而形成“慢性微炎”状态。

那么,什么样的主食能让身体“冷静”下来呢?答案是——全谷类,如糙米、莜麦、藜麦、荞麦、燕麦等。这些未经高度加工的谷物,保留了更多的膳食纤维、B族维生素和抗氧化物质。特别是膳食纤维,它就像肠道的“清道夫”,能帮助清除肠道废物和炎症因子。

曾有一项涵盖欧洲五国的营养流行病学研究指出,每天摄入50克以上的全谷物,可以显著降低C反应蛋白水平,这是衡量体内炎症反应的重要指标之一。

换句话说,主食稍微“粗糙”一点,身体就少“冒火”一点。

除了抗炎,全谷物对血糖控制也有显著效果。它们升糖指数普遍较低,进入体内后释放葡萄糖的速度较慢,因此胰岛素不会剧烈波动。长期食用全谷物,有利于减少胰岛素抵抗,降低患2型糖尿病的风险。这对中老年人群尤为重要,因为他们本就是慢性炎症和糖代谢异常的高发群体。

全谷类还有一个常被忽视的重要作用——养肠护脑。肠道是人体最大的免疫器官之一,肠道菌群的平衡与否,直接影响炎症水平和神经系统健康。

研究显示,膳食纤维能促进有益菌群繁殖,减少肠道屏障破损,降低内毒素进入血液的风险,而这些内毒素正是促成系统性炎症的“帮凶”。

说到这里,有人可能会担心:“糙米不好煮,燕麦不好吃。”但请记住,养生从来不是口味的对手。只要掌握好烹饪方法,比如用电饭煲多煮一会儿、搭配豆类或玉米调口感,全谷物也能变得香软可口。习惯一旦养成,身体的回馈会比味蕾更令人满足。

顺便提一句,全谷物并不是吃得越多越好。每顿饭中,全谷物占主食量的50%-70%就足够了。过量摄入可能导致胀气、腹泻等不适,尤其是原来不怎么吃粗粮的人群,要逐步增加全谷物的摄入量,给肠道一个适应的过程。

从营养学角度看,全谷物的营养密度远高于精制谷物。它不仅含有更多的镁、铁、锌等微量元素,还有丰富的植物化学物质,如多酚、甾醇,这些都是天然的抗氧化剂和抗炎因子。这些成分在精白米面中几乎已经“消失殆尽”,吃得再多也难得营养。

在慢性病防控中,全谷物正逐渐成为“饮食干预”的主角之一。比如在高血脂患者中,增加全谷物摄入可以有效降低低密度脂蛋白胆固醇,减少动脉粥样硬化风险。这不仅是吃出来的健康,更是省出来的医疗账单。

国际糖尿病联盟也强调,每日饮食中应优先考虑全谷类、豆类和非淀粉类蔬菜。将精制淀粉替换为全谷物,不仅是控糖,更是抗炎、护心、养脑的综合性策略。这不是保健品的噱头,而是经得起临床验证的营养干预手段。

炎症不只是吃出来的,压力、缺乏运动、睡眠不足也都是“催火剂”。但饮食作为最基础、最可控的环节,是我们能“主动出击”的第一步。选择一碗糙米饭而不是白米饭,看似微小,却是对身体免疫系统的一次温柔支持。

在传统中医中,也有“粗粮养脾、润肠通便”的说法。五谷为养,不是说说而已。适量摄入糙粮,可以增强脾胃运化能力,间接提升人体正气,对抗外邪。虽然医学语言不同,但理念殊途同归,都是为了让身体更稳、更强、更少“起火”。

有患者在改善主食结构后,不仅血糖稳定了,连困扰多年的皮肤湿疹、口腔溃疡也明显减少。这些看似不相关的小毛病,背后往往都与体内慢性炎症有关。身体的每一次好转,都是对良好饮食习惯的回馈。

从地域文化看,北方多面食,南方多米饭,饮食习惯各有差异。但无论哪种主食形式,都可以通过“部分替换”的方式来引入全谷物,比如用荞麦面替代白面条、用糙米混合白米做饭。不是要颠覆传统,而是让传统更健康地延续下去。

儿童和青少年也不例外,从小建立“全谷物主食”的饮食习惯,有助于降低未来患肥胖、代谢综合征、心血管疾病的风险。别等身体出问题了才想着“换粮”,未雨绸缪永远不嫌早。

全谷物的“抗炎”作用不仅体现在身体上,它还可能对情绪焦虑、轻度抑郁有一定缓解作用。研究发现,肠道菌群与大脑之间存在“肠-脑轴”联系,膳食纤维摄入的变化,可能悄然影响我们的心理状态。

综上所述,把主食从“白”换成“全”,是一种小改变,却能撬动身体的健康大转弯。与其追求各种昂贵的保健品,不如从每天一碗全谷物饭开始,把养生落到实处。炎症,是“吃”出来的,也是可以“吃”回去的。