“最重要的因素还在于,中国是发生过南京大屠杀的国家。”

作 者 | 郭松民

编 辑 | 南 方

近日,笔者撰写短文,对国际影星辛芷蕾在威尼斯电影节获奖感言中未提及加沙与巴勒斯坦问题提出批评。此举引发部分网友质疑,认为此举构成道德绑架。然而,笔者认为,这并非道德绑架,而是对公众人物社会责任的合理期待。

在特定场合下,声援加沙与巴勒斯坦无疑是一种道德行为,要求公众人物如辛芷蕾发声,亦是一种道德要求。通常情况下,道德更多用于自我约束,而非强加于人。但辛芷蕾作为国际影星,其言行具有广泛影响力,且在一定程度上代表中国形象。因此,对她提出更高的道德要求,并非无理。

明星因影响力而享受诸多特权,相应地,也应承担更多社会责任。要求明星表现出更高的道德水平,并非过分之举,而是国际惯例。辛芷蕾的发言中,透露出一种“个人成功即一切”的沾沾自喜,却对加沙正在发生的大屠杀视而不见,这传递了何种信息?

其一,种族灭绝与我何干?加沙沦为地狱与我何干?只要个人成功就一切OK;其二,这相当于在暗示:发生在加沙的一切都不重要,不值得一提。这无疑是德国哲学家西奥多·阿多诺所论述的大屠杀的“共谋”。

可以想见,若整个国际舆论界、文化界均持此态度,最高兴的无疑是内塔尼亚胡之流,他们可毫无心理障碍地继续屠杀。

那么,辛芷蕾是否真的对加沙局势一无所知呢?答案显然是否定的。

在电影节开幕前,已有数百名国际电影制片人和艺术家敦促威尼斯电影节组织者“明确谴责以色列政府和军队正在进行的加沙种族灭绝和对整个巴勒斯坦的种族清洗”。他们还要求拒绝那些公开支持以色列的明星、名人参加电影节。

突尼斯女导演本·哈尼亚执导的聚焦6岁加沙女孩欣德·拉贾布死于以色列军队枪击的影片《欣德·拉贾布之声》,获威尼斯电影节评委会大奖。该片在主竞赛单元首映时,热烈的掌声长达23分钟50秒,成为欧洲三大电影节从未有过的国际新闻。

电影节进行期间,包括电影节嘉宾在内的数千名群众参加了一场大型游行,谴责以色列并呼吁结束种族灭绝。电影节场地外,变成了一片巴勒斯坦国旗的海洋。抗议活动的组织者表示:“威尼斯电影节不能成为一个与现实脱节的活动,而应成为一个谴责以色列正在实施的种族灭绝、西方政府共谋的空间,并为巴勒斯坦人民提供具体支持。”

所有这一切,辛芷蕾和她的团队真的视而不见吗?

这里,最重要的因素还在于,中国是发生过南京大屠杀的国家。近代以来,中国有一百多年的时间沦为半殖民地,中国人民饱受帝国主义的压迫、掠夺和屠杀。

中国不是美国、英国那样老牌帝国主义国家,总是压迫其他民族,基本没有被别的国家和民族压迫过。同情巴勒斯坦人民,对其他国家的人来说可能是一种权利,但对中国人民来说,则接近或应该是一种义务。

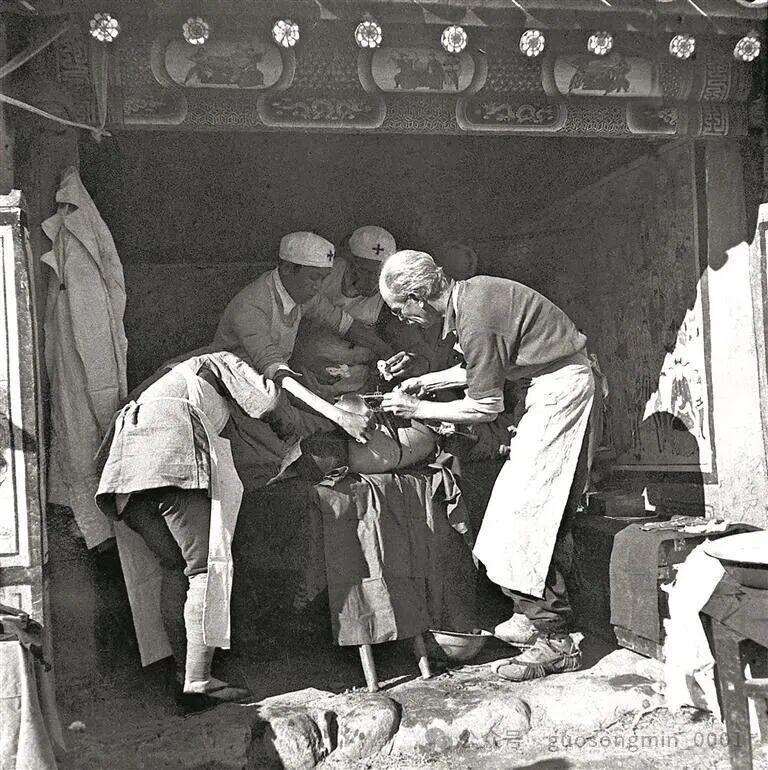

在中国人民100多年来反对帝国主义压迫的斗争中,我们得到了世界各地坚持正义的人民和反法西斯战士的同情与支持,如晋察冀解放区殉职的加拿大医生白求恩,在南京的德国人拉贝。

1949年,我们赢得了独立和解放,中国人不再受到大屠杀的威胁。难道我们不应该用实际行动来证明,我们没有忘记世界人民对我们的同情、支持和帮助吗?更何况,中国当下进行的反对美国霸权、警惕日本复活军国主义、争取祖国统一的斗争,不都需要国际舆论的同情和正义人民的支持吗?

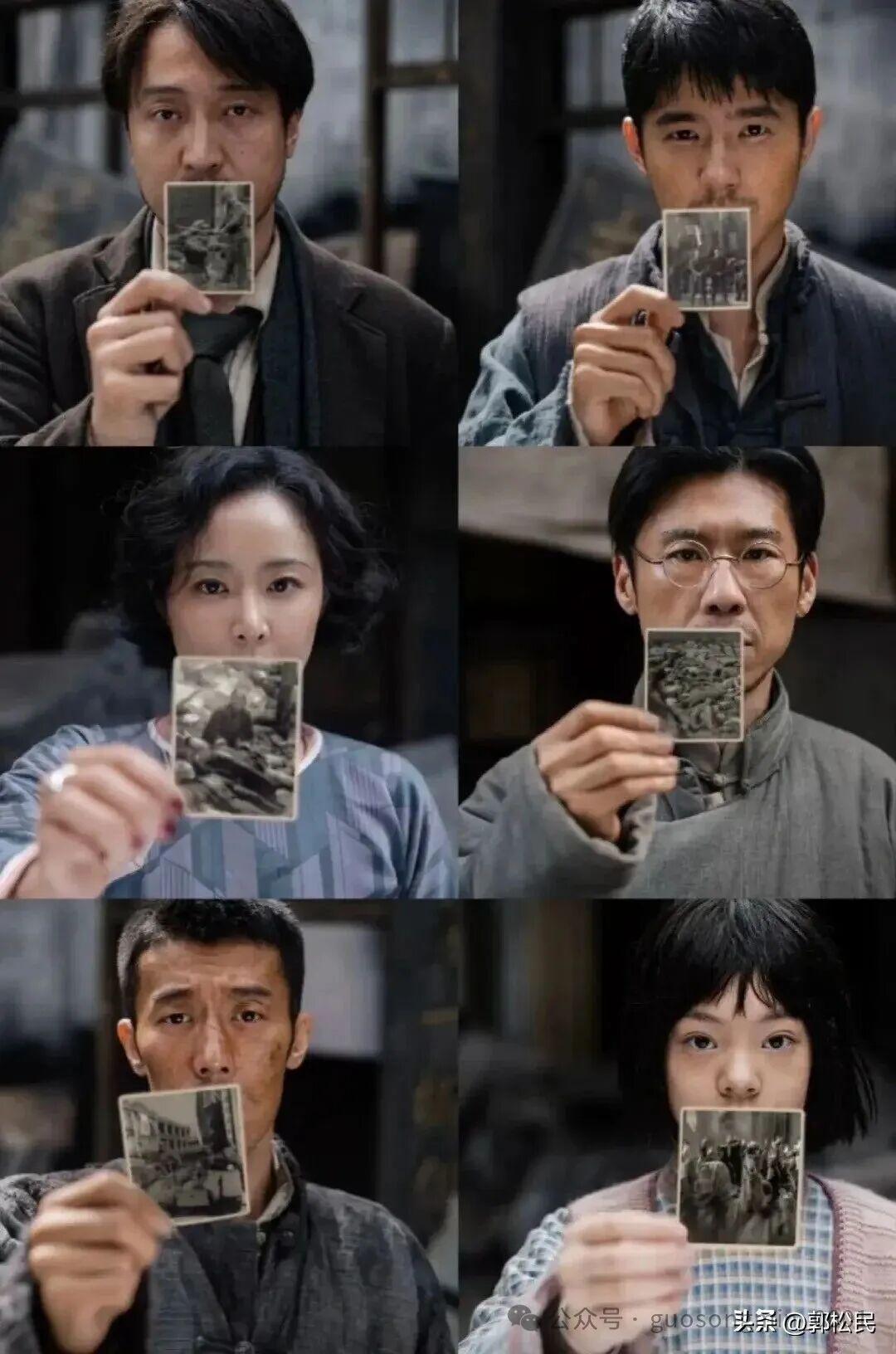

不久前,《南京照相馆》在国内引发观影热潮,很多人还希望影片能够在国际上引起反响。那么,《南京照相馆》中的几个人,为什么拼死也要把南京大屠杀的照片送出去,送给西方媒体呢?难道不正是为了获取国际同情吗?

那个时候,我们有多么渴望国际关注,今天,加沙地带的巴勒斯坦人就有同样甚至加倍的渴望。为什么我们的同情就那么吝啬呢?

应该明白:在1937年12月的南京,我们就是今天加沙地带的巴勒斯坦人;在今天的加沙地带,被屠杀、被驱逐的就是1937年12月的我们。无视他们,就失去了我们!