你身边有没有那种,朋友圈常年关闭的人?

有人晒出假期旅游的照片,自己化了美美妆容的精修图铺满了九宫格;

有人热爱生活,将美食、风景、家人、宠物全都留在朋友圈当做美好回忆;有人热衷于分享,隔三差五发一张电影感悟或是读书心得……

但是却总有那么一种人,朋友圈常年一片空白,如果不聊天不见面,平时根本就无法得知他们的近况。

然而,从心理学的角度来说,每一个人都应当有向外输出情绪、观念、偏好等等的需求。

这就是源自于心理学家欧文·戈夫曼“拟剧理论”后被完善的“自我呈现理论”。

欧文认为,人类社会就像是一个巨大的舞台,并分为前台和后台,个体会在社交互动之中通过控制他人看法来展示自我形象;

以符合社会期望、维护高价值的自我、获得群体认同感等等。

在这个社交网络化的时代,我们几乎不可能脱离网络联系去维持人际关系、塑造自己在圈层之内的形象。

那些从不发朋友圈的人,无疑是直接切断了一种极为重要的网络联系手段。

因此,心理学家告诉你,如果你符合以下这几种条件,那么一定要远离这些从不发朋友圈的人。

安全与非安全

如果你是一个对生活没有安全感和认同感、总是需要他人肯定的人,那么你需要远离那些从不发朋友圈的人。

因为他们的内心一定是非常丰盈独立的,甚至独立到有些过于“自我”;

在自己一个人的世界里,他们也能体会到满满的安全感,所以根本不需要他人的肯定与认同。

这些人的身边或许不会总是“前呼后拥”,但一定有几个能交心的知己良友,他们能相互给予高度的情绪价值、鼓励互助等等。

而如果一个对生活没有安全感和认同感的人突然出现在他们面前,向他们寻求肯定(例如朋友圈互赞);

那么他们可能会认为,你根本没有对于生活的掌控感和自主性。

这些不发朋友圈的人,他们可能并不是没有靓丽的生活风景可以分享,只不过在他们眼里看来;

自己享受过才是最重要的,他人有没有看到、有没有被炫耀到,则根本不在他们关系之列。

专注现实与专注虚拟

如果你是一个喜爱线上交流,总是喜欢在线上展示自己的人,那么你需要远离那些从不发朋友圈的人。

因为他们可能非常专注于现实生活,总是和朋友在线下聚会、游玩,总是用兴趣爱好、读书和音乐填满了自己的生活;

总是过于看重维系与家人的亲情,而不是去经营自己的“虚拟形象”。

很多人喜欢在网络上打扮自己,为自己发一篇“介绍文案”或“使用指南”;

精心挑选朋友圈背景和头像、在网上寻找各种唯美好句作为朋友圈的点缀……

其实这是两种完全不同的社交形态,虽没有高低之分,但绝不可能有重合的轨迹。

在心理学中的自我决定理论之中,有一个“去动机化”的概念,也就是个体对于某种行为完全缺乏动力和驱力;

也不是抗拒也不是热衷,而是“不在意、没所谓”。

因此,这些从不发朋友圈的人,并不是焦虑、孤僻或者防御,而是在用另一种态度去应对生活。

内向与外向

如果你是一个热情外向、情感“高需求”,总是希望能够得到及时的反馈的人,那么你需要远离那些从不发朋友圈的人。

都说:“低能量者不要轻易养一只小狗。”

因为小狗这种宠物大多是情感“高需求”,非常需要得到爱与反馈,而低能量者维持自己一天的生活就已经很累了,又怎么能再去保持高频回应呢?

其实人与人之间的关系也是这样,那些从不发朋友圈的人很可能也是“低能量者”,他们与“高能量者”天然存在一种壁垒:

一方可能会觉得“对方怎么如此冷淡”,另一方却觉得“对方怎么能滔滔不绝发这么多消息,一想到要回复这么多就好累啊”。

心理学的“大五人格模型”中,将人格特质分为五个维度:

外向性、开放性、宜人性、尽责性、神经质,而高能量者对应的是高外向性、高宜人性,而低能量者对应的则完全相反。

所以,这些不爱发朋友圈的人可能是过于内敛注重隐私,也可能是能量太低,一想到还要动起来去p图、找文案、排版,就累的不想动了。

本质与外壳

如果你是一个喜欢“广交友”、但停留于“浅层交流”,容易被消费主义引诱的人,那你需要远离那些从不发朋友圈的人。

因为这些不发朋友圈的人很可能过于清醒,对于生活层次的感受过于深刻,以至于总是认为这些浮于表面的“点赞之交”太浅薄多余。

他们正主动享受着独处,将深度思考作为自己融入生活的方式,且生活习惯可能非常精简;

不会受到消费主义的捆绑,去逛街、喝奶茶、看电影、打游戏,而是将时间和精力放在对于他们而言有价值的东西上。

“社交展示”这样的行为,已经逐渐被他们看透了本质,如果确实有利益需求,那么他们也会不遗余力去进行展示;

但如果没有给他们带来丝毫意义,那么这种行为就会被快准狠地剔除。

心理学中有一个“非社交性内倾”的概念,描述了一种不主要源于社交焦虑或社交障碍,而是源于个人内在能量获取方式和偏好的内向状态。

这是一种天然的、健康的、正常的人格特质,与那些喜欢“广交友”的人格特质一样;

全部都是个人选择的生活方式,只有不合适相处、没有高低贵贱之分。

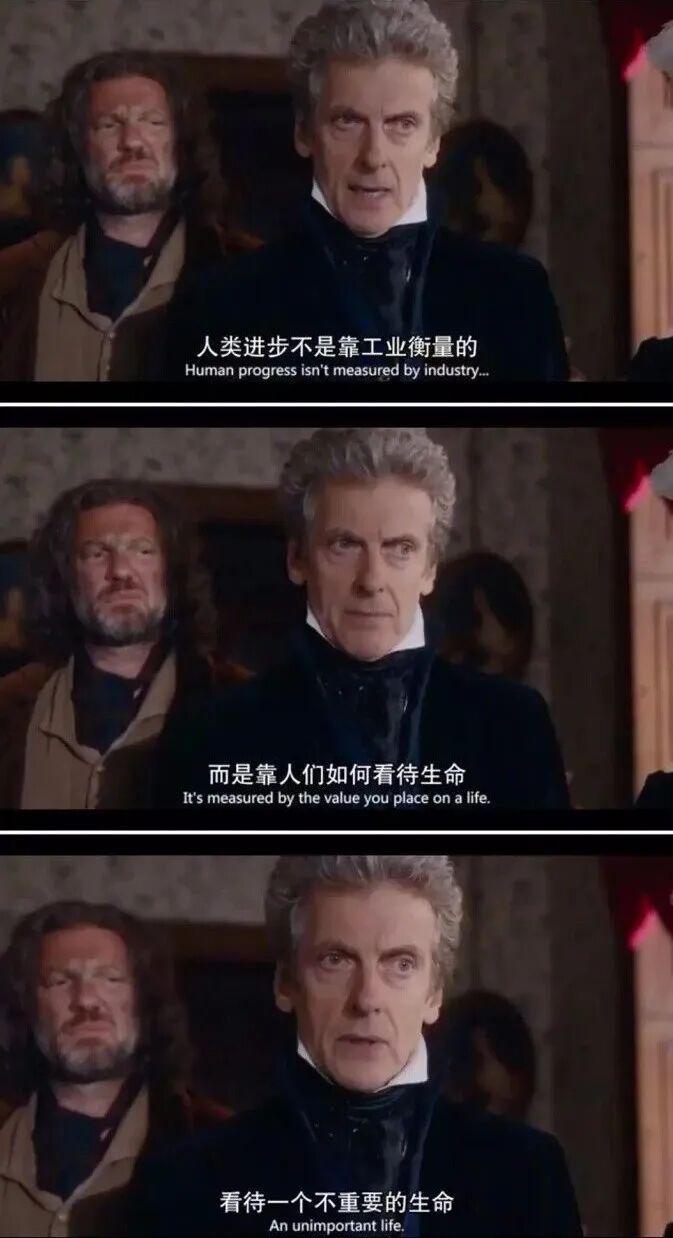

朋友圈的空白并不是代表着某个人永恒的沉默,而是代表你们两个人走向的是不同的路、选择的是不同的生活方式。

我们当然有权选择“风格对称”的社交,也要接受有人把对外展示的渠道封闭起来,转变为“仅自己可见”。

因为我们最终要看到的,并不是手机屏幕里的自己,而是你能够真实感受到的那个自己。