提到杨振宁,这位现代物理学领域的泰斗级人物,其卓越成就早已享誉全球。然而,公众对于这样一位站在科学巅峰的巨擘,年收入是否如想象中那般高昂,始终充满好奇。深入了解后才发现,相较于他对人类知识边疆的拓展和祖国科研事业的巨大贡献,那些物质数字几乎微不足道。

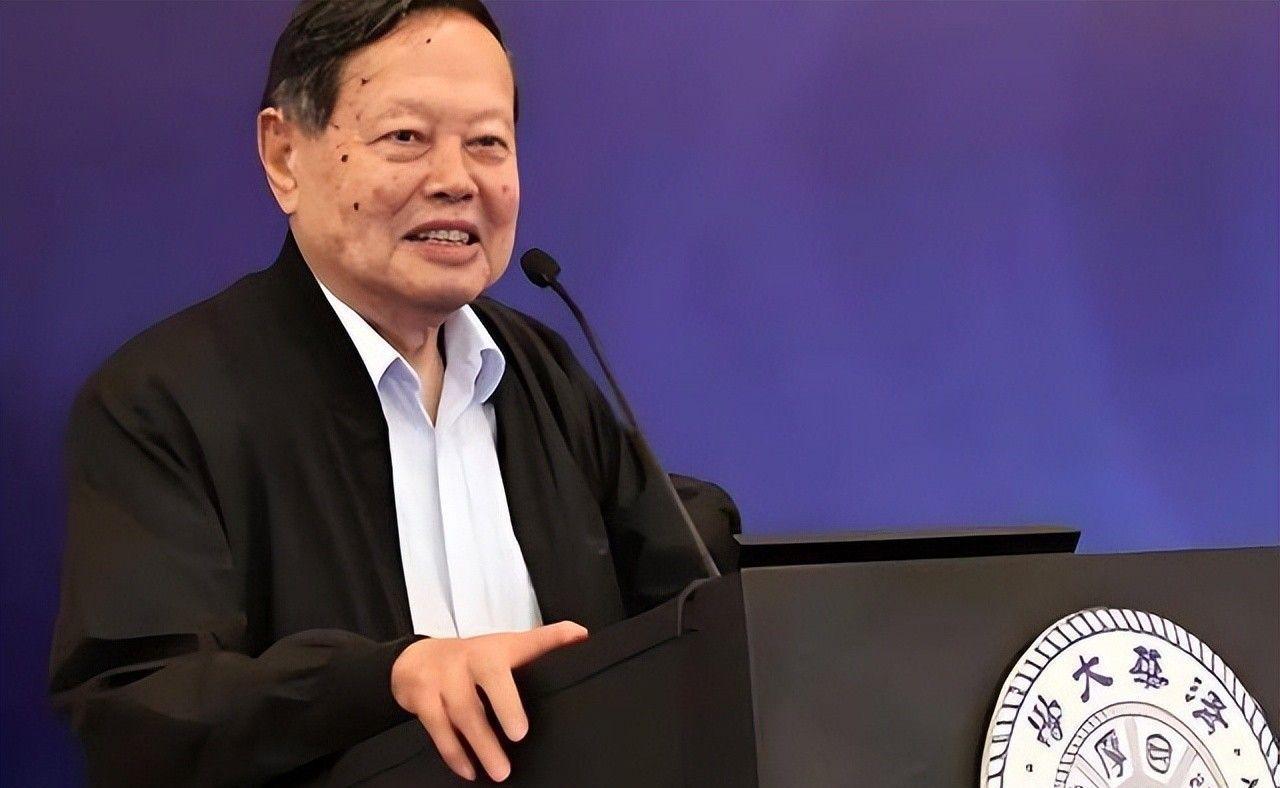

上世纪90年代末期,杨振宁主动致信清华大学,表达了希望投身国内基础科学研究与教育工作的强烈意愿。1999年,他正式受聘为清华大学教授,校方为表达敬意与重视,提供了每年100万元人民币的薪资待遇。在那个时代,这一数额远高于普通高校教师的收入水平;即便放到现在,这笔年薪依然属于极高范畴,足以引发广泛羡慕。

令人震惊的是,自领取第一笔工资起,杨振宁从未将这笔钱用于个人生活开支。他亲自向清华高等研究院负责人提出建议,将全部年薪无偿捐出,设立专项资助基金,专门支持青年科研人员开展前沿探索,并邀请国际知名学者来华讲学交流。一次公开访谈中,他淡然说道:“我在美国有稳定的退休金,日常生活完全无虞。这笔钱若能帮助年轻一代科学家起步,它的价值才会真正体现。”这份无私的承诺,他坚持了二十多年如一日,从未间断。

不止是工资,他还陆续将自己在美国积累的房产资产与毕生积蓄悉数捐出。2003年,他出售了位于纽约的住宅,所得款项全额注入清华高等研究院的基础设施建设之中,致力于打造一个纯粹、自由、专注的学术研究环境——一个属于中国科学家的“思想高地”。这种对物质利益的超然态度,在当今社会愈发显得弥足珍贵。

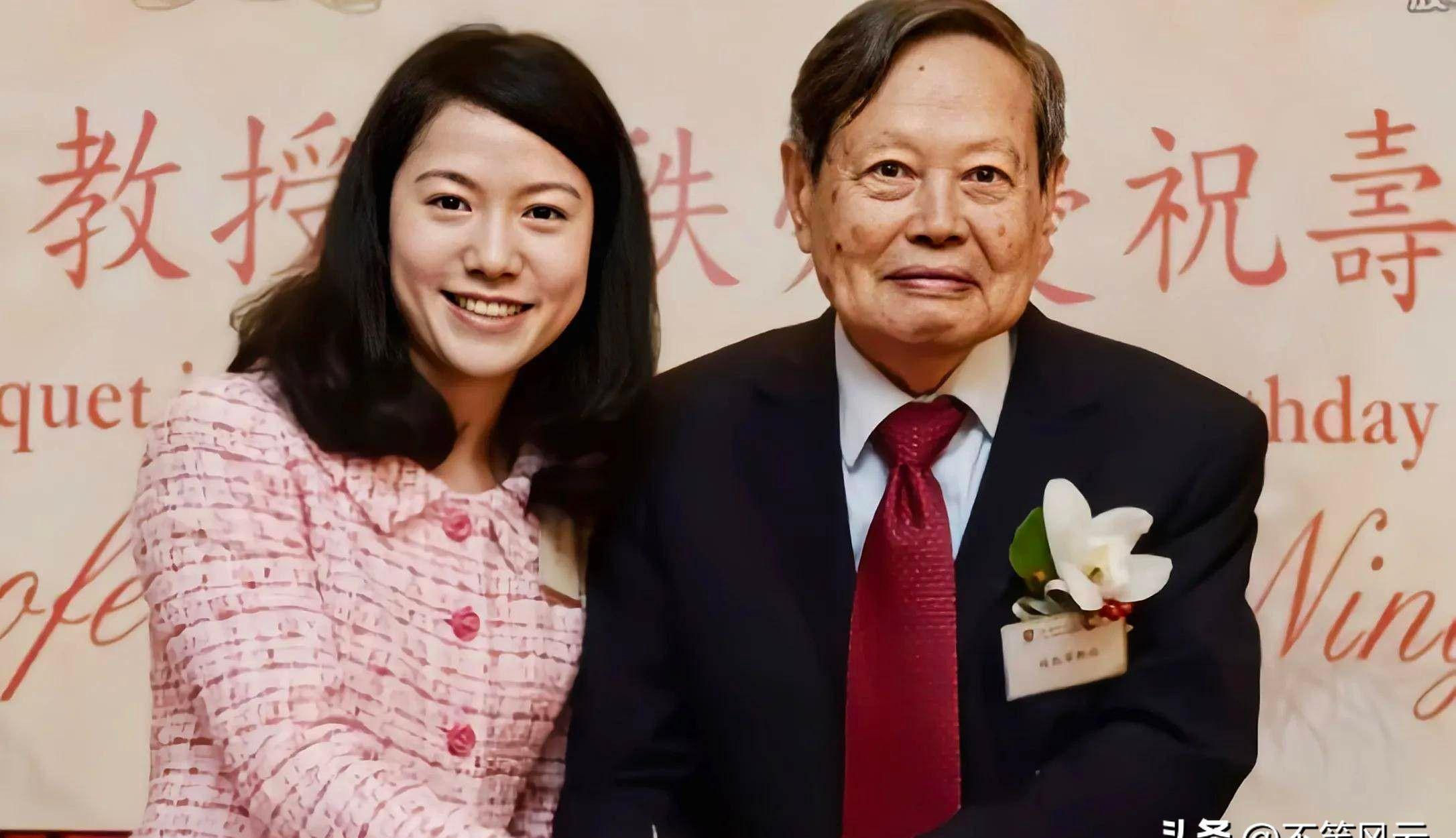

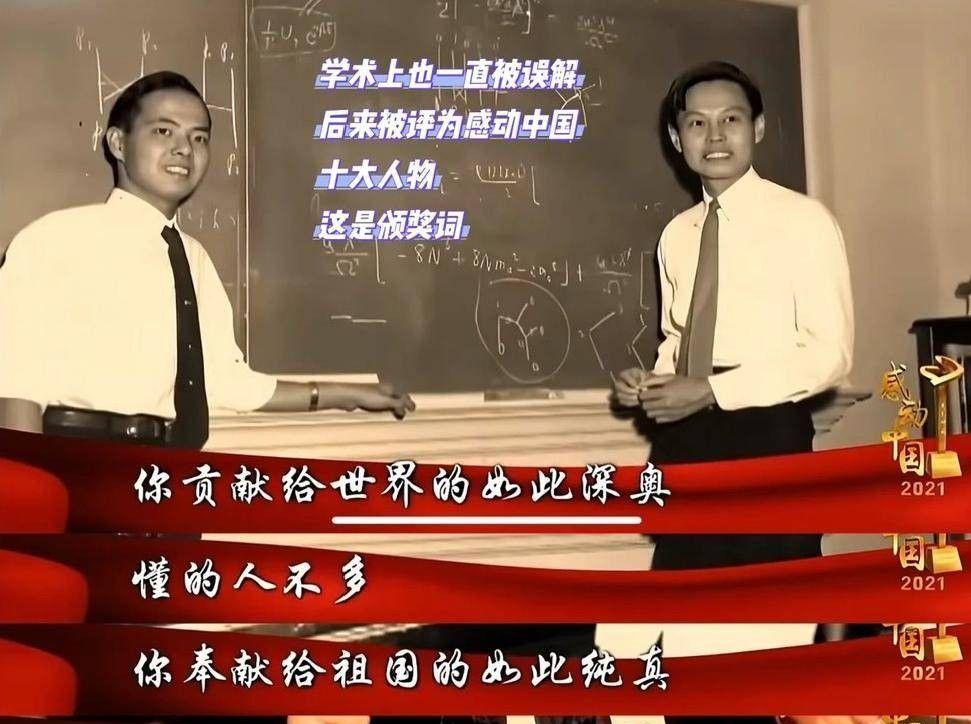

杨振宁的一生,承载了无数顶级学术殊荣。1957年,他与李政道共同摘得诺贝尔物理学奖桂冠,成为历史上首位获此荣耀的华人科学家;2019年,他又荣获象征中国科技界崇高敬意的“求是终身成就奖”,并获得300万元人民币奖金。这些奖项不仅是对其划时代研究成果的认可,也意味着一笔笔可观的经济回报。

但每当奖金到账,他的第一反应从来不是改善自身生活条件,而是思考如何将其转化为推动学术进步的动力。当年获得诺贝尔奖奖金后,他将部分资金用于援助身边经济拮据的学生,另一部分则捐赠给北美地区的华人学术组织,促进跨文化交流;2019年拿到“求是奖”的300万元,他毫不犹豫地交予清华高等研究院,设立“青年学者科研基金”,专用于扶持刚完成博士学位的科研新人启动独立课题。

后来,北京师范大学计划设立一个面向全球招募顶尖人才的讲席教授岗位,却因经费短缺而陷入停滞。杨振宁得知情况后,立即牵头联络多家企业寻求赞助,同时从自己的项目经费中拨付一部分资金补缺,最终成功促成“杨振宁讲席教授”职位落地,每年提供100万元专项津贴。他曾多次强调:“科学的进步依赖代际传承,我所能做的,就是为后来者铺好道路、搭好阶梯。”

有人粗略估算过,结合清华年薪与各类国际奖项奖金,杨振宁年收入最高时可达数百万元。但与其在理论物理领域以及中国科技发展中所做出的战略性贡献相比,这些金额实在微乎其微。他提出的“杨-米尔斯规范场论”,解决了基本粒子相互作用的核心难题,奠定了标准模型的数学基础,至今仍是现代高能物理不可或缺的支柱理论,其深远影响可与爱因斯坦相对论相提并论。

以他的声望与能力,若选择追逐财富,机会可谓俯拾皆是。曾有多所美国顶尖大学开出数倍于清华的薪酬,诚邀他长期任教;一些高科技企业也愿以天价顾问费聘请他参与技术咨询,但他一一婉拒。2003年,时年82岁的他毅然放弃在美国舒适的生活环境,回到清华大学定居,并将自己的居所命名为“归根居”,寓意“叶落归根,报效家国”。回国后的二十余年间,他几乎将全部精力倾注于科研攻关与人才培养之中。

为了筹集更多研究资源,他不顾年事已高,频繁往返中美两地,亲自拜访海外华人企业家,劝说他们为中国基础科研捐款,累计募集超过1500万美元。在他的积极推动下,姚期智、王小云等一批世界级学者相继加入清华团队,大批青年研究人员在此成长壮大,中国的基础科学实力逐步迈入国际前列。在他心中,真正的“收获”从来不是账户余额的增长。

而是看到中国学者能在国际学术舞台上自信发声;是看到年轻一代有机会实现科研梦想;是见证“宁拙毋巧,宁朴毋华”的治学精神得以延续。这些看不见却深刻存在的“成果”,远比任何金钱更具分量。当下社会,许多人将“赚多少钱”视为成功的唯一尺度,有人为名利投机取巧,有人为高薪频繁更换岗位。而杨振宁用一生践行着另一种价值观:真正的学术大师,从不被金钱所束缚。

手握百万年薪却分文不取,面对巨额奖金仍全数捐出,这种巨大反差恰恰映照出他始终如一的初心。他的学生们常常回忆,年过八旬的杨老仍坚持为大一新生讲授《普通物理学》课程。每次上课前,他都会提前半小时抵达教室,手捧厚重的讲义反复温习,确保每一个公式推导都准确无误;课后,办公室门口总是排起长队,无论是复杂的物理问题,还是人生方向的迷茫,他都耐心倾听、细致解答。

此外,回国这些年,他为中国基础科学发展争取的远不只是资金支持。他促成了中美多所高校之间的深度合作机制,每年主持或协办数十场高水平国际学术会议,使中国学者得以直接对话全球顶尖科学家;他还资助近一百名中国科研人员赴美深造,这些人回国后大多成为国家关键技术领域的骨干力量,在集成电路、量子信息、基础数学等领域发挥着不可替代的作用。他的影响力早已超越个人学术成就本身,深刻重塑了中国科研生态的整体格局。

杨振宁的年收入数额或许会让部分人感到惊讶,但真正令人动容的,是他对待财富的方式与境界。百万年薪尽数捐献,重大奖项奖金全部回馈学界,他用一生的实际行动,诠释了那句掷地有声的话:“科学无国界,但科学家有祖国。”