来源:逻辑刊

在中国高等教育史上,北京大学始终占据着独特地位。其前身京师大学堂诞生于1898年戊戌变法时期,作为新政重要成果,北大自诞生之日起便与中国命运紧密相连。在这所百年学府的历史长河中,大多数校长皆因病辞世,唯有许景澄以悲壮方式终结生命——1900年,这位晚清政治家、外交家在京城菜市口被斩首示众。

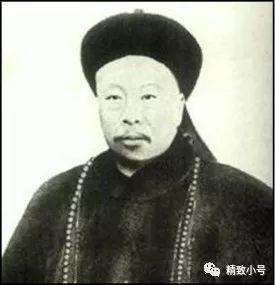

在北大官网的历任校长名录中,许景澄位列晚清状元、首任京师大学堂官学大臣孙家鼐之后。这位浙江嘉兴籍学者23岁中进士,先后任职翰林院,后因精通国际时事,成为光绪帝倚重的外交人才。他本可出使日本,却因父丧守孝错失良机,最终以吏部左侍郎(相当于今中组部副部长)身份,于1899年执掌京师大学堂总教习。

1900年,庚子国变将清王朝推向深渊。随着义和团运动兴起,慈禧太后在主战派怂恿下,对西方列强态度由剿灭转为扶助。当军机大臣刚毅宣称"拳民忠贞,神术可用",庄亲王载勋、端郡王载漪等王公贵族力主对洋人开战时,许景澄在御前会议上发出振聋发聩的反对声:"攻杀使臣,中外皆无成案。"

载漪的私心成为这场悲剧的催化剂。这位试图让儿子取代光绪帝的皇族成员,借义和团煽动反洋情绪。6月17日,联军攻陷大沽口炮台的消息传来,载漪趁机奏请"攻打使馆区"。许景澄与太常寺卿袁昶紧急联名上疏,指出围攻使馆、杀害公使将触犯国际公法,招致列强联合报复。但这份清醒的谏言,在慈禧收到"列强要求还政光绪"的虚假情报后,彻底被激怒的统治者抛诸脑后。

6月20日,德国驻华公使克林德在东单被清军射杀,成为八国联军侵华的导火索。次日,清廷以光绪名义向十一国宣战。许景澄在时局剧变中愈发忧虑,他向身边人预言:"各国联军行将入都,事不堪问矣。"鬓发尽白的他,最终因"任意妄奏,莠言乱政"的罪名,与袁昶同被处斩。

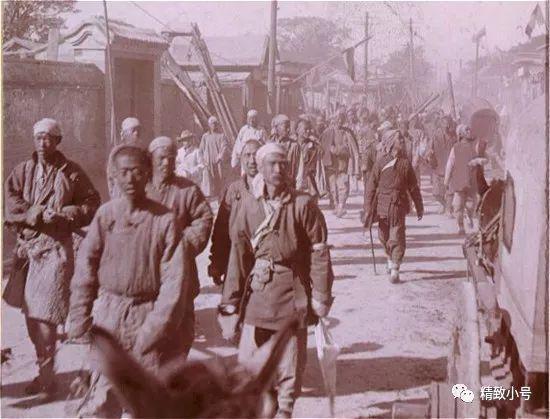

7月28日,菜市口刑场见证了荒诞一幕:义和团拳民与围观民众将处决现场当作庆典,欢呼声中,许景澄走向生命终点。这位临终前仍惦记京师大学堂四十万两办学经费的学者,留下"吾以身许国,无复他顾"的遗言。两周后,兵部尚书徐用仪、户部尚书立山、内阁学士联元相继在此遇害,构成"庚子被祸五大臣"。

历史学家陈旭麓评价:"许景澄、袁昶颇能了解国内外情势,不计个人安危勇敢谏言,实具责任感和爱国心。"北大校长严复撰联悼念:"善战不败,善败不亡,疏论廷诤动关至计;主忧臣辱,主辱臣死,皇天后土式鉴精忠。"这些评价与当时"卖国贼"的骂名形成鲜明对比,折射出历史认知的复杂性。

1901年《辛丑条约》签订后,清廷为五大臣平反。许景澄灵柩南下时,沿途"江督以下官吏,及士大夫识与不识,皆往助执绋,祭奠成市",与处决时的万民唾弃形成强烈反差。这种集体记忆的撕裂,暴露出民众在权力话语下的盲从性。正如后人评述:"屁民大多没有思想,只是看上面风向标,人云亦云的无脑瓜众而已。"

作为中国近代化进程中的殉道者,许景澄的悲剧具有双重意义。在政治层面,他揭示了传统士大夫在民族危机中的困境;在教育层面,其独立人格与求真精神,为北大精神注入永恒基因。正如《橘颂》所赞:"苏世独立,横而不流兮;秉德无私,参天地兮。"这位在菜市口倒下的校长,用生命诠释了知识分子的担当。

回望1900年的血色黎明,八国联军攻破北京城,慈禧仓皇西逃。这场因误判国际形势引发的灾难,最终以4.5亿两白银赔款、允许各国驻兵等屈辱条款收场。许景澄生前警告的"以一国敌各国"的后果,在《辛丑条约》的字里行间得到残酷验证。而那位在菜市口被斩首的校长,其预言的准确性,恰成为衡量晚清政局荒诞性的最佳标尺。