作者 | momo

“在金融市场,胜负的关键不在于谁赚钱更快,而在于谁能走得更远。”

近期,一部聚焦金融反腐的短剧《K线成长记》引发圈层热议。该剧由中央纪委国家监委驻证监会纪检监察组与北交所联合出品,以交易所副总监调查某公司股价异常为主线,揭露市场操纵、财务造假等金融黑幕,展现监管者与违法者的博弈过程。

9月8日上线后,《K线成长记》同步登陆优酷、抖音、微信视频号及头部短剧APP。与常规短剧的“强爽感”叙事不同,该剧以真实案件为蓝本,融入公司舞弊、股价操纵、监管博弈等专业内容,信息密度与术语门槛均较高。这种垂类定位导致其在不同平台呈现显著热度差异。

在某头部短剧平台,该剧上线四天后最高热度仅两千万,收藏总数不足四千,除首集外单集评论均未破千。对比该平台热播榜前一百短剧普遍五千万以上的热度,《K线成长记》显得“冷清”。

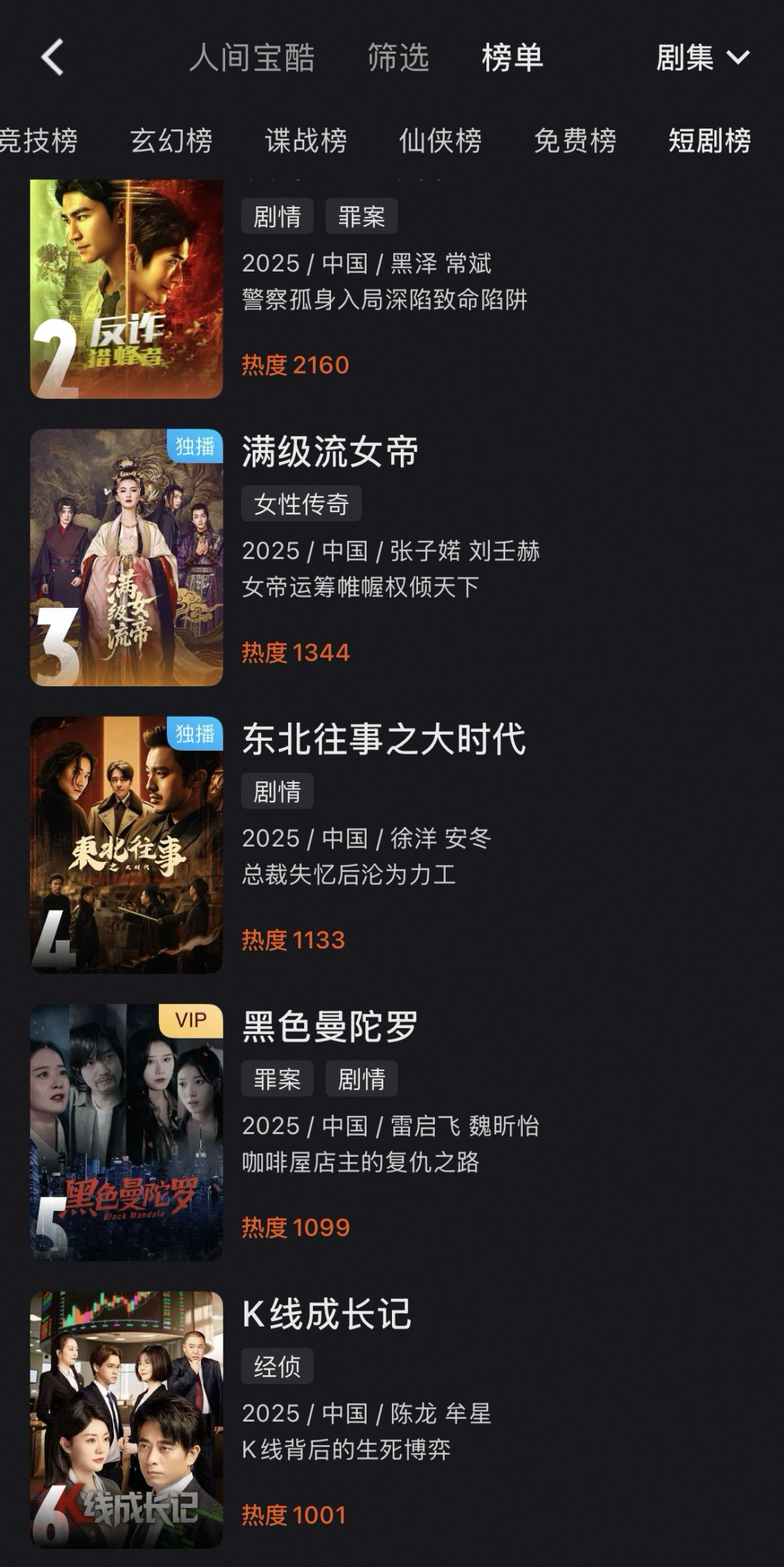

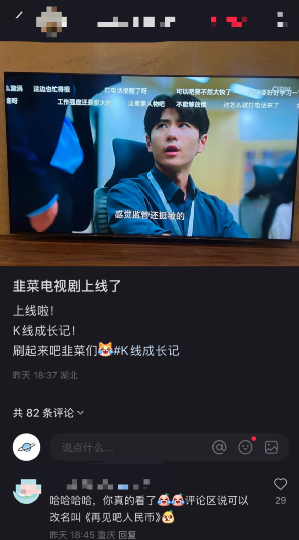

反观长视频平台,优酷短剧频道给予站内推荐,助力其跻身热度榜Top 6。微信视频号中,证券时报发布的全集转发量破万,点赞与评论均超千次;抖音上多个剧情切片点赞过万。

近期类似《K线成长记》的官方背书短剧并非个例。浙江省人民检察院指导的《暗礁》以保险诈骗案为原型,在头部短剧平台收藏量仅594;抖音反诈中心出品的《云端捕手》虽收获4.2万收藏,但评论数不足500。

这类作品均存在机构背书明确、专业性强、观看门槛高的共性。短剧平台用户更偏好“短冲突、强反转、密集爽点”的内容,而垂类短剧因信息量大、解释成本高,爽点密度低于“霸总/复仇/重生”题材,导致路人盘流失。

爆款爽剧通常依赖“极简动机+高刺激事件”推进剧情,首集需设置多个反转钩子。当理解门槛提升,即使内容优质,也难以在碎片化场景中快速吸引用户。

垂类短剧在长视频平台与视频号的成功,源于受众与内容的精准匹配。以《K线成长记》为例,视频号中媒体官号发行该剧,借助官媒权威性降低用户决策成本。反诈、普法等公共议题契合官媒用户画像,促使“老股民”群体主动转发,形成社群裂变。

自媒体通过解读官方出品行为背后的市场信号,进一步扩大讨论范围。视频号的年龄跨度与微信社群的二次传播能力,使权威声音得以渗透垂直社群。

长视频平台的优势则在于沉浸式留存。用户愿意花费15-30分钟完整观看,并通过专题页、合集、搜索等功能延展观看。其用户多来自高线城市,与股民群体高度重叠,因此《K线成长记》在优酷的热度表现突出。

垂类短剧无需与霸总爽剧正面竞争,而应通过平台适配与受众细分实现精准传播。例如,将内容拆分为多版本:十几秒的投流版用于短视频引流,吸引讨论;整集投放长视频平台或视频号,促成社群裂变与口碑沉淀。

热度评估体系也需升级。除播放量外,完播率、转发率、收藏率、站外报道、政策引用、热线咨询量、社群问答量等指标,更能反映垂类短剧的实际影响力。

好内容未必在所有平台爆火,但一定能在适配的渠道触达目标受众。官方背书、专业性强的短剧需选择人群匹配的投放渠道,方能实现“对的平台遇见对的人”,构建差异化爆款逻辑。