“他一生中最大的错误,就是把一个统一国家改造成联盟”。

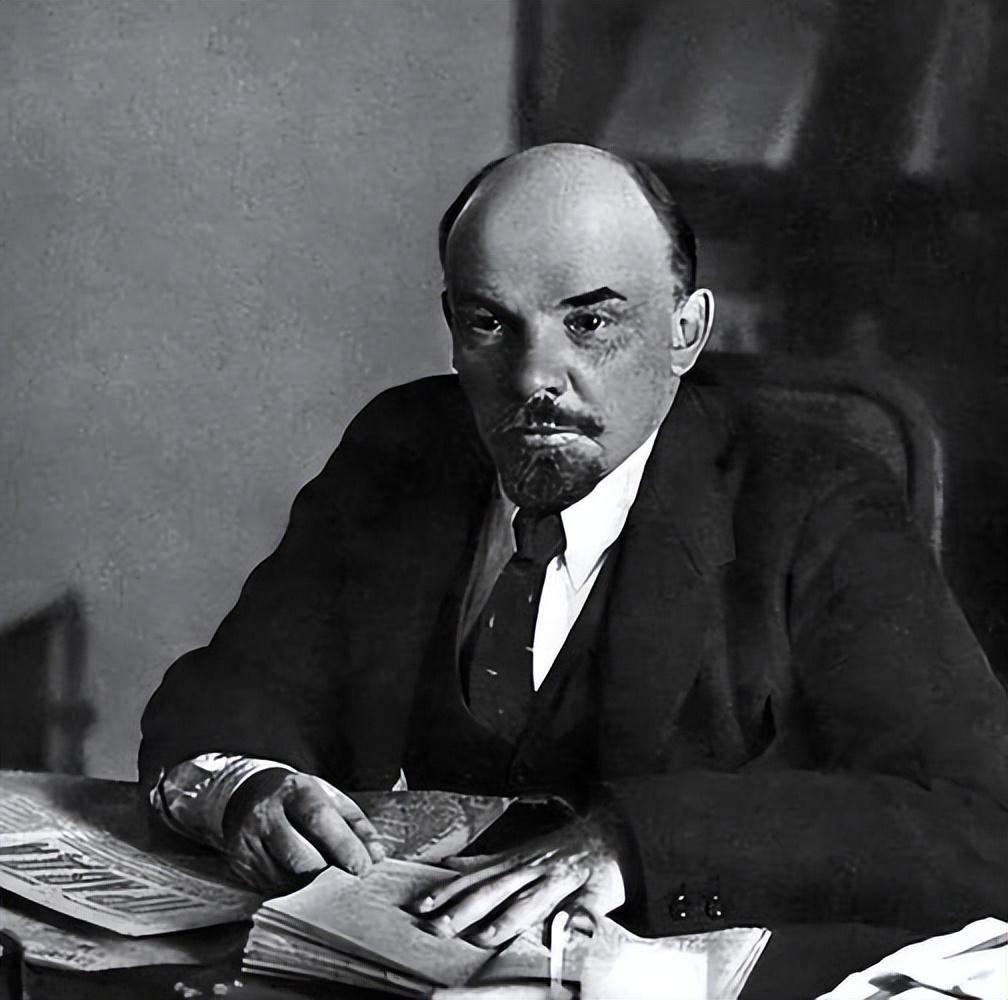

这是俄罗斯总统普京对苏联政权创立者列宁的评价。作为苏联最核心遗产的继承国,俄罗斯领导人的这一观点引发了广泛讨论。

列宁被认为是社会主义世界继马克思、恩格斯之后的伟人,他一手缔造的苏联让不少俄罗斯人至今仍怀有深厚感情。然而,作为俄罗斯总统的普京为何会质疑列宁的政策?

苏联全称为苏维埃社会主义共和国联盟,由15个加盟共和国组成,其中俄罗斯是最大的一个。苏联的前身是沙俄,即俄罗斯帝国,这是一个统一的国家。

相比于联盟,国家的统一性和稳固性更强,而联盟则带有松散的性质。历史上,无论是中国历史上的合纵联盟、讨董联盟、孙刘联盟,还是现代的阿拉伯联盟、非洲联盟、东南亚联盟,都未能长期维系,甚至成员国之间还发生冲突。

欧盟是相对成功的例子,拥有统一货币、无关税壁垒,并经常进行军事、技术和文化交流。然而,欧盟成员国之间缺乏统一的领导,在重大问题上往往难以达成一致。

普京对列宁将苏俄从统一国家改造成联盟的做法深感遗憾。他认为,如果不采用联盟形式,作为俄罗斯帝国的继承者,苏俄仍能保持对14个加盟共和国土地的统治权。

根据列宁的理论,各加盟共和国权利平等,不存在领导与被领导关系,它们可以通过民族自决原则选择加入或退出苏联。最终,俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯等15个国家选择加入苏联,而芬兰则宣布独立。

在普京看来,这是列宁的失策。他认为,如果不搞联盟形式,苏俄仍能保持对芬兰等地的统治权。芬兰对俄罗斯至关重要,因为它是圣彼得堡的门户,失去芬兰后,圣彼得堡变得无险可守。

更让普京痛心的是,由于加盟共和国名义上拥有自由退出的权利,1991年苏联解体时,这些共和国纷纷宣布独立,其法律依据正是列宁的联盟政策。这导致俄罗斯失去了基辅等地,并与乌克兰等兄弟民族分道扬镳,甚至发生冲突。

不少俄罗斯人更崇拜列宁的继任者斯大林。与列宁不同,斯大林更强调俄罗斯的主体地位。他坚决不允许任何加盟共和国有独立的想法,例如在克里米亚的鞑靼人出现独立倾向后,斯大林当机立断,将鞑靼人迁徙到别处,让俄罗斯人控制该地区。

斯大林的对外手段也更有沙俄时代的影子,他参与瓜分波兰,入侵芬兰(尽管未成功),但比起列宁承认芬兰独立的做法,斯大林的手段更迎合俄罗斯人的胃口。

更重要的是,斯大林时期的苏联是一个超级大国,不仅打败了纳粹德国,控制了几乎整个欧洲东部,还能在全球范围内与美国分庭抗礼。相比之下,列宁时期的苏联国力并不强盛,甚至还被波兰打败。

基于这些原因,俄罗斯人在选择自己国父的时候,没有选择作为开国领袖的列宁,而是选择了继任者斯大林。这反映出部分俄罗斯人对列宁的评价存在偏见。

列宁之所以把统一国家改造成联盟,其实有他不得已的原因。十月革命后,苏维埃政权非常脆弱,国外欧美日联合干涉苏联内政,甚至进行军事入侵;国内反对势力此起彼伏,苏俄内部战火纷飞。

更要命的是,当时民族主义思潮在全球范围内风起云涌,当地的民族主义者纷纷要求实行“自决”,建立自己的民族国家。俄罗斯是个多民族国家,境内有着100多个不同民族。

与中国境内各民族血脉相连、文化相通相反,俄罗斯境内的少数民族几乎都是此前沙俄用暴力侵略所征服的,他们对沙皇的压迫和俄国人对他们的歧视记忆犹新。等沙皇俄国灭亡后,他们中的不少民族都产生了建立独立国家的想法。

为此,列宁和他的同志们想到了一个好办法:把苏俄从国家改造成联盟,让这些想独立的民族都建立国家,这样他们的欲望就满足了,对苏维埃还感恩戴德。但是让他们成立国家不代表就允许他们独立,在他们之上还有一个苏维埃中央来领导他们。

名义上这是个松散的联盟,但由于苏维埃中央对加盟国内共和国的领导具备中央对地方的同等领导权,所以苏联事实上是一个伪装成联盟的国家。

至于所谓的退出权,那就看怎么理解了:假如中央对他们无力控制,就算不允许他们退出,你也管不住;而当你对他们控制力很强的时候,你允许他们退,他们也不会退。

看待历史人物要回到当时的历史背景上去,不能把自己当前的问题随便甩锅给过去的人。