免责声明:本文基于历史考察记录整理,旨在为读者提供多元视角的历史信息。文章内容仅供参考,不构成任何专业建议。部分描述可能涉及历史背景下的社会现象,请理性看待。如对事实存疑,建议查阅权威史料核实。

蒙古草原,天苍苍,野茫茫。当我们将目光投向十九世纪末的这片土地,会发现考察者笔下的草原风光背后,隐藏着另一幅令人震惊的社会图景。

历史档案显示,当时多份考察报告均提及蒙古社会存在‘男女关系随意’的现象。部分记录描述称,当地人对于亲密行为的态度较为开放,甚至出现公开场合亲密接触的情况。这种被观者视为‘民族传统’的行为模式,在今天看来颇具争议。

随着探险家、传教士的深入观察,一个更严峻的现实逐渐浮现:草原上新坟林立,青壮年群体大量患病。据1890年代英国探险队日记记载,‘强壮的男女接连倒下’,罪魁祸首正是广泛传播的性传播疾病。这种隐疾如同瘟疫般蔓延,连当地人都避之不及。

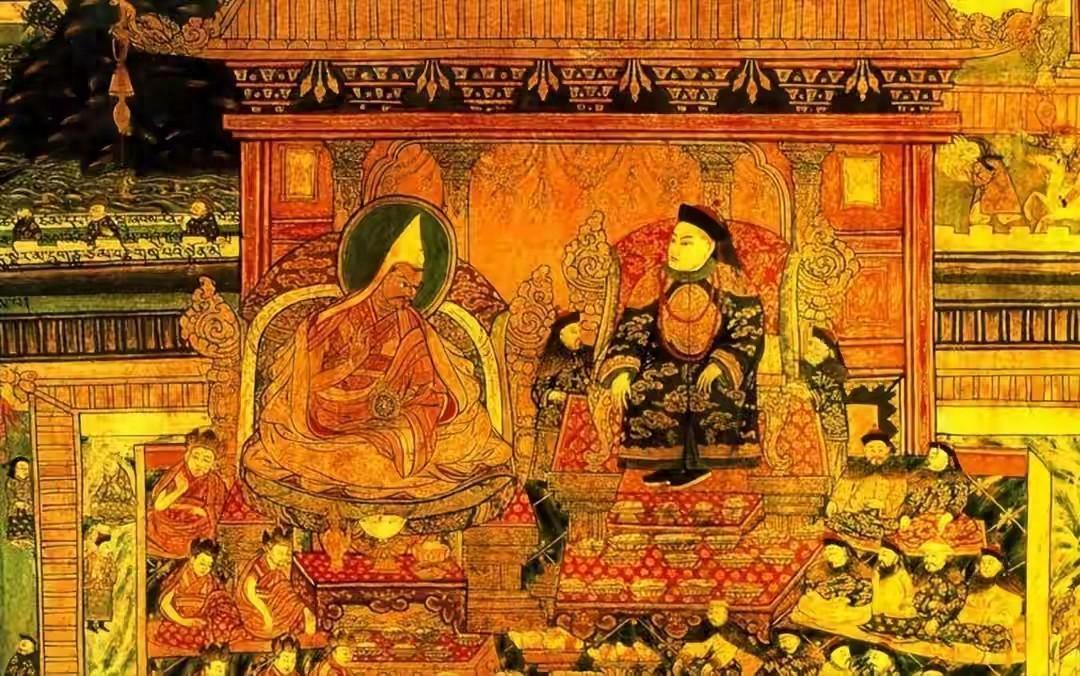

问题的复杂性远不止于此。当时蒙古社会存在一个特殊现象:大量青壮年男性被送入寺庙成为喇嘛。据1929年《边政月刊》统计,部分旗县三分之一的青壮年选择出家。这些本应成家立业的年轻人,最终聚集在宗教场所。

斯文赫定1909年途经库伦时发现,城中半数人口为僧人,其中许多人饱受疾病困扰。这批群体不仅成为家庭的经济负担,更引发了更深层的社会危机。冯玉祥1926年记录的数据显示,外蒙地区17-25岁年轻人中,85%感染性传播疾病,这一比例令人震惊。

这种现象并非孤立存在。法国传教士古伯察1844年的记载显示,部分喇嘛与俗家女子往来频繁。到民国初年,这种积弊已深入社会肌理,如同顽疾般难以根除。

社会结构的失衡是首要诱因。大量青壮年出家导致劳动力短缺,牧业和手工业生产受到严重影响。家庭传承断裂,人口增长率持续低迷。适婚男女比例严重失调,表面的‘开放’实则是社会防线的崩溃。

跨区域人口流动加剧了危机。部分内地官员和商人将蒙古女子视为‘临时配偶’,这种短暂的亲密关系不仅传播了疾病,更撕裂了传统社会纽带。家庭结构变得脆弱不堪,如同沙堆上的水迹般易逝。

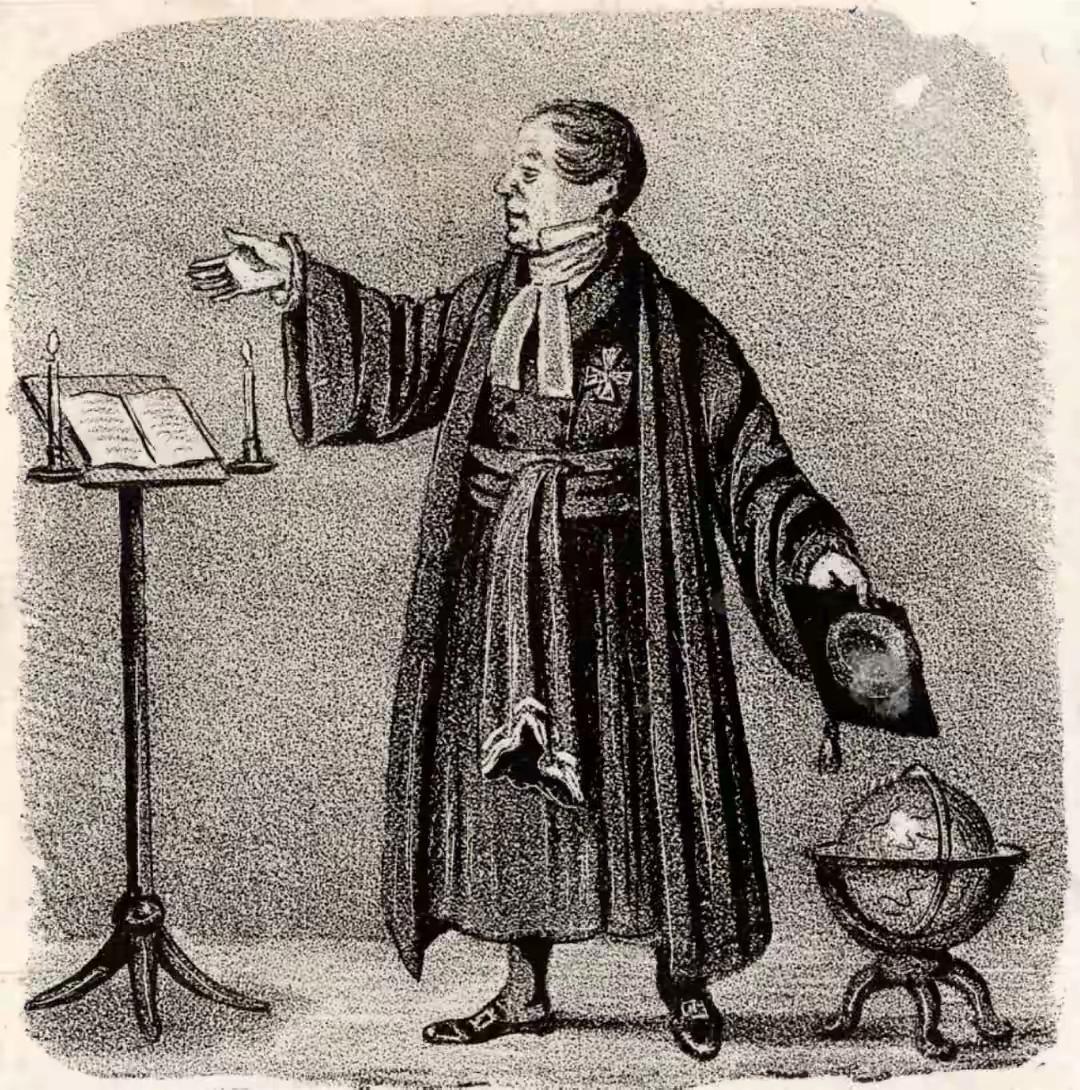

这种现象与中世纪欧洲修道院制度惊人相似。当时欧洲约15%的年轻男子进入修道院,导致婚姻市场失衡,梅毒肆虐。宗教改革后,社会才逐渐摆脱困境。蒙古草原的‘僧侣堆积-社会离散-疾病泛滥’轨迹,与欧洲历史形成跨时空呼应。

医疗体系的落后加剧了危机。当时草原居民普遍信赖藏医,拒绝现代医学。藏医的治疗方法包含服用汞制剂,这种在现代看来极其危险的做法,却被当时的人们视为‘延年益寿’的秘方。汞中毒的危害远超性传播疾病,形成双重打击。

宗教领袖也未能幸免。活佛哲布尊丹巴因梅毒导致面部溃烂,成为‘民族悲剧’的象征。寺庙中敲铃、吹海螺的仪式声,掩盖不了封建迷信与错误医疗带来的痛苦。

民间流传着‘好钢用在刀刃上’的谚语,但蒙古草原的‘刀刃’早已被历史的铁锈侵蚀。宗教权威无力回天,基层百姓陷入无助。

社会防御机制陷入恶性循环。现代医学被拒之门外,原因既有经济贫困,也有文化自尊心的作祟。喝咒语、拜高僧成为最危险的心灵慰藉,却无法阻挡疾病的蔓延。

转机出现在二十世纪。随着现代医疗体系的建立,人们逐渐认识到传统疗法的局限。新医院不依赖咒语或牛粪,而是用科学方法对抗疾病。性传播疾病的发病率显著下降,青年男女重新组建家庭,社会结构逐步稳定。

家庭结构得以修复,性别比例趋于平衡,人口减少的趋势得到遏制。这段历史表明,蒙古草原的困境不仅源于‘风俗开放’,更暴露出体制顽疾与文化滞后的深层问题。

明治维新前的日本通过改革僧侣政策、引进西医,成功解决了类似的社会问题。蒙古的自救之路同样需要外来医学与内部文化的妥协调整。这种‘渐进式调适’虽然艰难,却是民族摆脱困境的必经之路。

一个民族最危险的时刻,不在于疾病本身,而在于固守‘老祖宗的法子’拒绝变革。历史教训写在每一座新坟前,刻在每一个流泪的家庭里。求新求变,比任何咒语都更接近真理。