司徒雷登

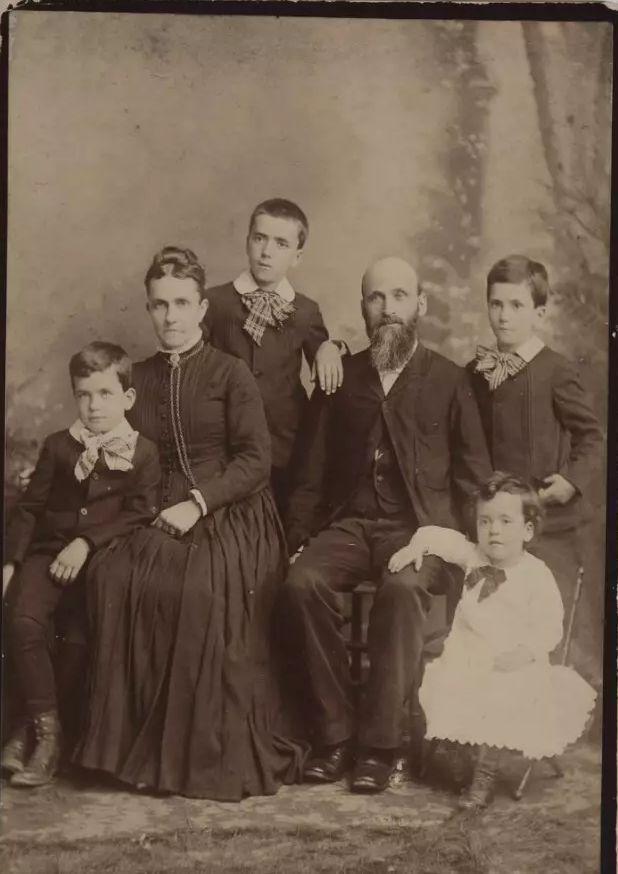

司徒雷登(John Leighton Stuart),这位在中国近代史上留下深刻印记的人物,于1876年6月24日出生在杭州天水堂教士住宅(今杭州下城区耶稣堂弄)。他的父母都是早期来到中国的美南长老会传教士,这样的家庭背景为他日后的人生轨迹奠定了基础。十一岁时,司徒雷登回到美国弗吉尼亚州接受教育,随后进入神学院深造,并于1902年被按立为牧师,开启了他在宗教领域的职业生涯。

1904年,司徒雷登结婚后携妻子重返杭州,跟随父亲布道,成为了第二代美南长老会传教士。1908年,他前往南京金陵神学院执教希腊文,这段经历不仅丰富了他的学术背景,也让他更加深入地了解了中国文化和教育环境。1911年辛亥革命爆发,司徒雷登兼任美国新闻界联合通讯社驻南京特约记者,这一身份使他能够近距离观察并记录中国历史的重大转折。

1918年下半年,司徒雷登受美国南北长老会之命,开始筹办一所新的综合性大学。1919年春天,他正式出任燕京大学的校长,直至1945年。最初的燕京大学校址位于北京东城的盔甲厂,规模较小,仅有94名学生。然而,在司徒雷登的领导下,燕京大学逐渐发展成为一所具有国际影响力的学府。

从1922年起,司徒雷登在15年内往返美国10次,为燕京大学募捐筹款。其中一次募捐就获得了150万美元,这在当时无疑是一个天文数字。经过数年的建设,1929年新校址正式投入使用。司徒雷登自豪地宣称:“凡是来访者,无不称赞燕京大学是世界上最美丽的校园——它有助于加深学生对这个学校及其国际主义理想的感情。”

燕京大学作为一所教会学校,资金主要来源于教会。但司徒雷登认为中国人有权规定外国人在中国实施怎样的教育。因此,当1925年中国政府公布教会学校立案规章时,他迅速响应。根据这一规章,校长一职必须聘用中国人,校董事会也得中国董事占多数。对于禁止强迫学生崇拜宗教、禁止设置必修的宗教课程等规定,司徒雷登都完全赞成,并主动由校长退居校务长。这些举措使得燕京大学虽为教会学校,却逐渐实现了中国化,赢得了中国人的认同。

司徒雷登深知,要把燕京大学办成一流大学,就必须拥有一流的教师队伍。他坚持学校自聘教师,并且所有教师不必信教、中外教师同等同酬、从不拖欠薪资。这样的政策吸引了当时的一批大师级人物,如陈寅恪、郑振铎、谢冰心、钱玄同、费孝通、顾颉刚、张友渔、斯诺等都曾在燕京大学任教。他们的加入为燕京大学注入了强大的学术活力。

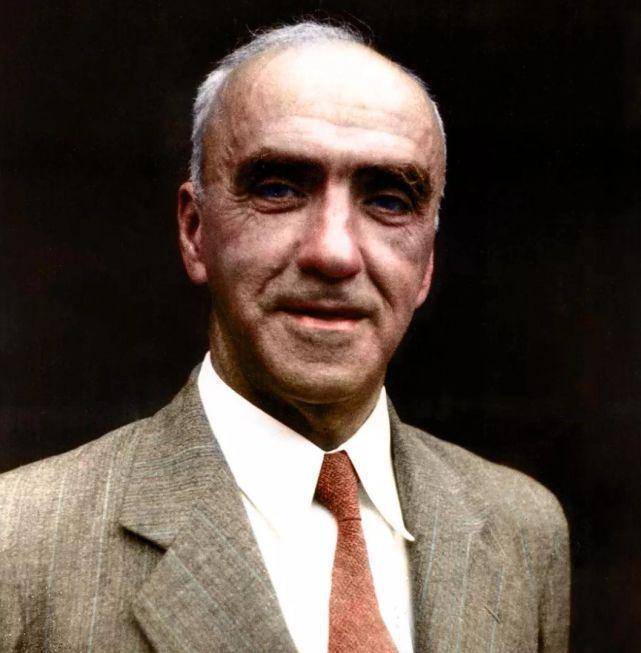

司徒雷登在燕园

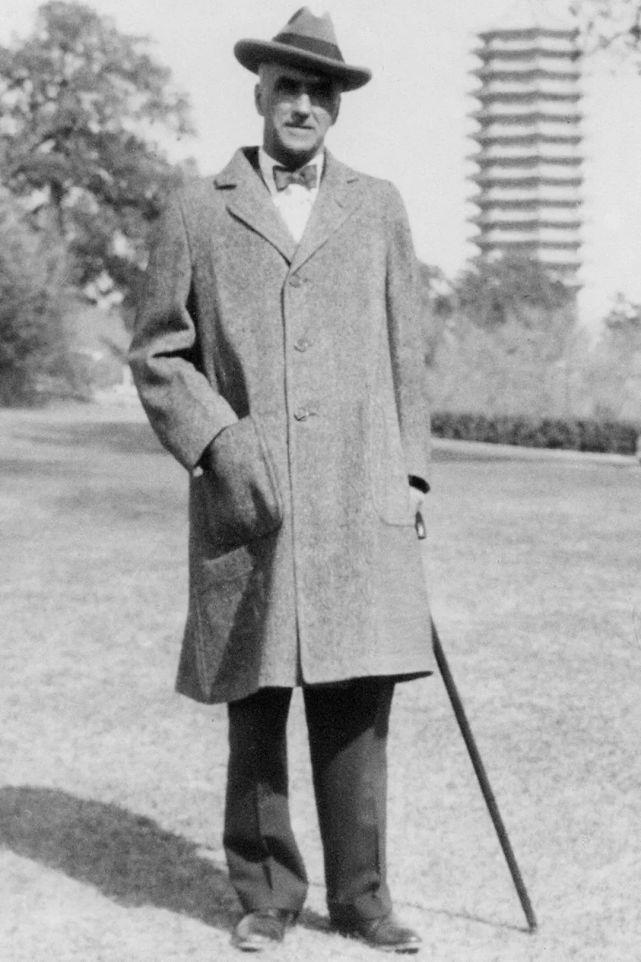

司徒雷登在冰心和吴文藻的婚礼上

燕京大学不仅培养了一批学术精英,还孕育了一批爱国学生。1931年“九一八”事变后,司徒雷登亲自带领数百名燕京大学师生走上街头游行,高呼“打倒日本帝国主义!”这一举动展现了燕京大学师生的爱国情怀和民族气节。

在1935年的“一二九”学生运动中,燕京大学的学生徒步向西直门进发,抗议日本侵略者暗中策划的华北自治阴谋。男同学的领袖就是后来曾任中国外交部部长的黄华。这一事件再次证明了燕京大学学生在民族危亡时刻的担当和勇气。

北京沦陷后,燕京大学没有像其他学校一样转移到后方去。面对日本人的提议让日本学生进燕大读书,司徒雷登表面同意,但坚持应和中国学生一样经考试合格方能录取。结果虽有日本学生报考,却因未达到标准而无一人能进入燕京大学学习。这一举措维护了燕京大学的学术尊严和民族气节。

1933年,司徒雷登曾受到美国总统罗斯福的召见,听取了他对中国时局的意见。1941年太平洋战争爆发后,司徒雷登拒绝与日军合作,被日军关在集中营,直到日本投降后获释。这段经历展现了他在民族大义面前的坚定立场。

日本投降后,中国内战一触即发。美国总统杜鲁门派遣马歇尔为特使到中国调处纠纷,但以失败告终。马歇尔提名司徒雷登接替自己,因为他深知司徒雷登对中国和中国人做事的风格都非常了解,中国各阶层人士都能接受他,他在国共两党也都有担任着要职的学生。

1946年7月11日,司徒雷登被杜鲁门任命为美国驻华大使。1947年7月,他在南京履职后试图组建中国的联合政府。他表示:“我之参与若存一线希望,促使国民党人与共产党人组成联合政府及统一的军队以结束此场耗竭民力、自相残杀之内战,我即不惜代价,全力以赴。”然而,蒋介石的国民政府不听他的劝告,且美国政府偏袒国民政府。司徒雷登作为大使也不得不服从美国政府的决策,最终他的努力失败,中国内战全面爆发。

周恩来和司徒雷登

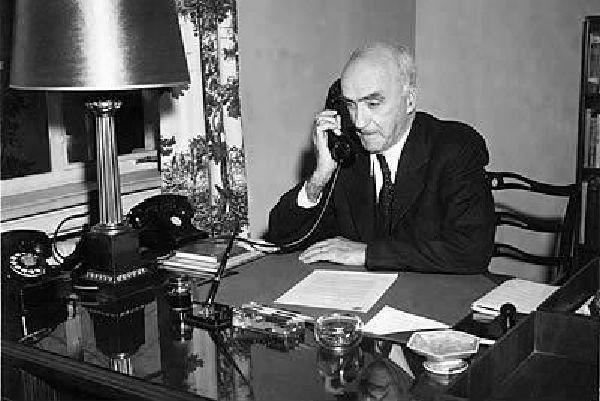

美国大使司徒雷登

1949年4月,人民解放军攻占南京。当时几乎所有的驻华使节都跟着国民党政府南下去了广州,只有司徒雷登还执意留在南京,并试图去北京见毛先生。他表示中国问题不仅关系到美国对华政策,还关系到世界和平问题。解决好中美关系对世界和平将是一大贡献。那一年的6月,司徒雷登获悉陈铭枢和罗隆基等民主人士将于月中赴北平参加新政治协商会议时,就请陈铭枢向中共中央转达他想见中共领导人的意愿。

中央考虑通过非官方渠道同司徒雷登接触更方便一些,毛先生转托时任燕京大学校长的陆志韦写信告诉他,表示他可以个人身份到北平过生日(每年6月24日,司徒雷登都回燕大过生日)。周恩来则通过黄华向他表示,欢迎司徒雷登回燕京大学一行,并表示可能一晤。

然而,在司徒雷登就北平之行向美国国务院请示时,却遭到了拒绝。国务卿艾奇逊来电指示司徒雷登于7月25日以前赶回华盛顿,中途不要停留。国民党政府希望他先到广州再回美国,认为这将表示对国民党政府精神上的支持。但司徒雷登乘飞机从南京直飞冲绳,并在那里发表声明赞成中共领导的中国政府。

不过,美国国务院未让这个声明在美国发表,还电告他不得再作声明。司徒雷登就这样黯然离别生活了45年的中国。一回到华盛顿,美国国务院立即向他下令三个不许:不许演讲、不许谈美中关系、不许接受记者采访。后来他又被麦卡锡主义者骚扰,生活陷入了困境。

3个月后,司徒雷登一病不起,因脑血栓导致半身不遂和失语症。1962年9月19日,他因心脏病突发在美国华盛顿去世,结束了他充满传奇色彩的一生。

司徒雷登早年全家福,端坐的夫妇是司徒雷登的父母

司徒雷登的妻子艾琳

1949年8月8日,中共新华社播发了毛先生的《别了,司徒雷登》,将他作为美国的象征而进行了讽刺,说他是“美国侵略政策彻底失败的象征”。这一评价在当时引起了广泛的关注和讨论。

对于这样的评价,有人翻出闻一多先生《最后一次演讲》中的一段话来表达不解:“现在司徒雷登出任美驻华大使,司徒雷登是中国人民的朋友,是教育家,他生长在中国,受的美国教育。他住在中国的时间比住在美国的时间长,他就如一个中国的留学生一样,从前在北平时,也常见面。他是一位和蔼可亲的学者,是真正知道中国人民的要求的。”这段话在1949年后的出版物中被删除,但它的存在却反映了人们对司徒雷登复杂评价的困惑。

其实,这两种说法看似对立,实则容易理解。闻一多先生说的司徒雷登的为人是私德方面,而毛先生说的是司徒雷登的做事是公干方面。司徒雷登作为美国的外交人员,“人在江湖、身不由己”,力所不能及时难免要违心做一些事情。也就是说“他既是美国对华政策的执行者,也是这一政策的受害者”。