现代人对于体检的热情日益高涨,有人调侃,活得越来越像体检套餐上的一张表格:抽完血查心脏,扫完CT再查胃镜。然而,对于年过六十的老年人来说,体检项目并非越多越好,盲目检查有时反而可能带来健康隐患。

张文宏医生曾明确提醒:60岁以后,体检并非越全面越健康,有些检查项目做得不合时宜,反而可能埋下新的健康隐患。在许多家庭中,老年人拿着体检单子“全套武装”,子女表面放心,实则内心焦虑,认为检查越多越保险。然而,事实并非如此简单。

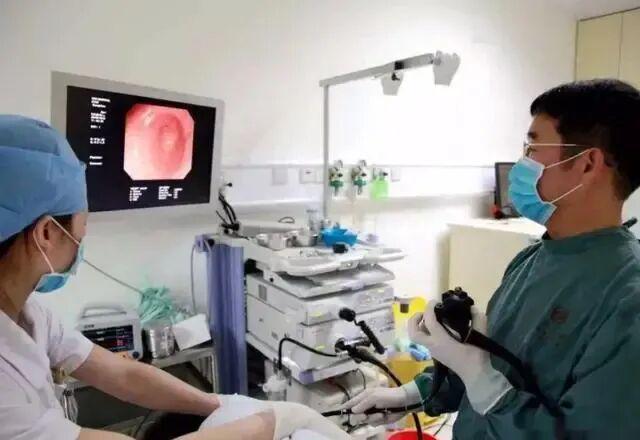

老年人体质较弱,某些过度检查不仅价值有限,还可能带来医疗风险。科学面对衰老,比盲目追逐体检数字更为重要。例如,胃镜检查对于中青年人来说往往问题不大,但老年人常合并高血压、冠心病或肺部疾病,插管过程中若出现呛咳或心律失常,很可能引发突发风险。除非明确有消化道症状和医生建议,否则老年人不应频繁进行胃镜检查。

另一种常见情况是全身CT检查。很多老年人坚持年年拍摄全身CT,却不知一次CT的辐射剂量约等于好几百次胸片的辐射量。年岁已高时,身体细胞对辐射的修复能力下降,反复暴露并无额外好处。与其盯着几个模糊不清的阴影,不如关注日常饮食与运动。

检查中的“肿瘤标志物套餐”也是容易制造恐慌的项目。其准确率有限,常常出现假阳性结果。老年人查出指标轻微升高,就可能陷入无休止的复查、穿刺,甚至情绪崩溃。对于无症状、无高危家族史的老年人来说,这类检测往往不推荐作为常规手段。

骨密度检查也值得关注。很多人以为测一次骨密度就能牢牢防住骨折风险,然而老年人即便数值正常,骨质本身可能依旧脆弱。真正更重要的是晒太阳、补钙、做抗阻力运动。过分依赖机器数据,反而可能延误了真正可行的预防措施。

女性朋友常被劝做宫颈或乳腺筛查,但超过一定年龄,尤其已多年无性生活或全身情况不佳者,这类检查的获益大幅下降。过度筛查甚至可能让老年人饱受穿刺与手术之苦,却未必能显著延长寿命。医学讲求的是“合适”,而不是“越彻底越好”。

还有一些所谓“心脏负荷试验”,本质是让身体在运动压力下接受检验。年轻人可以轻松应对,但六七十岁的老人若心脏功能本就不足,强行跑步机加速,很可能触发急性心脏事件。确定诊断有更安全的方式,没有必要拿身体去冒险。

这一切并不是否认体检的价值。越是年纪大,越应该精准地做检查。比如血压、血糖、血脂监测,对预防脑卒中和心梗依然极为关键。常规胸片或心电图在特定情况下仍能发挥作用,这类检查的特点是简便、风险低、可反复进行,不会额外增加负担。

医学的智慧就在于“有所为,有所不为”。并非所有现代仪器都适合放在老年人的身上。就像开车出远门,油要加,但绝不是把油箱灌满就跑得更远。把握一个平衡点,让检查为健康服务,而不是被检查“绑架”。

很多案例已证明:部分老年人因体检查出小结节,担忧不已,接受手术,结果术后恢复远不如原本生活质量。对这类“查出来未必要治”的情况,盲目追逐检查往往弊大于利。老年人最重要的,是保持稳定生活状态,避免额外创伤。

从哲学角度讲,健康与长寿从来不是和机器对抗,而是与时间和解。医学的发展趋势也越来越强调个性化、精准化,不是千篇一律地复制年轻人的检查流程。60岁以后不要盲目照搬中年人的体检模式,而应遵循自身情况。

同时,心理状态往往比指标更能决定老年人余生的质量。一旦落入“体检焦虑”,对身体的损害甚至超过疾病本身。适当学会接受生命的不完美,比无休止的数字追逐更智慧。看似放弃,其实是另一种程度的守护。

不少家庭沟通中,子女希望父母“查得更详细”。但医学上很明确,检查本身不是治疗,只是发现问题的工具。检查需要花费,但风险与获益要同时衡量。真正的孝顺,不是让父母在冰冷的仪器下折腾,而是帮他们选择合适的路径。

从跨文化角度看,西方很多老年体检指南比国内要“克制”。比如超过75岁后,一些癌症筛查会自动停止,因为收益远低于风险。中国正步入老龄化,同样需要转变全套体检的观念。国际经验提示了关键:检查是手段,不是目的。

日常生活中,老年人更需要的其实是规律锻炼、均衡饮食、规律作息。数据表明,每天快走30分钟对减少老年慢性病风险的效果,远超过一份昂贵的检查。健康的主动权不是握在报告单上,而是藏在一日三餐与晨光晚霞里。

张文宏一再强调:智慧衰老,是有选择的生活方式。而明智的健康管理,不在于做多少体检项目,而在于避开那些会伤身的陷阱。60岁后要学会对某些检查说“不”,这是对身体最大的尊重。医学的温度,既在于救命,也在于不折腾。